안젤름 키퍼가 그린 작품은 파멸 속에서 피어났다. 작가 자신도 그랬다. 그 끝에는 희망이 있음을 믿기에, 그냥 계속 나아간다.

안젤름 키퍼 Anselm Kiefer의 작품은 첫인상이 무겁다. 작품 앞에 서면 작가가 무엇을 말하려는 것인지 잘 몰라도, 시각적으로 전달되는 감각부터 느껴지는 아우라까지 그 주제가 심오하고 어둡다는 것을 금세 알아차린다. 키퍼는 작품의 소재로 납이나 콘크리트, 흙, 말린 식물, 유리, 철조망, 책, 낫 등 일반적이지 않은 오브제를 사용한다. 거대한 작품의 크기와 어두운 색채에서 오는 중압도 고스란히 관람자에게 전달된다. 작품에서 느껴지는 무게는 그의 삶에서 비롯됐다. ‘1945년생 독일 미술가’, 단 한 줄의 정보가 안젤름 키퍼와 그의 작품을 설명한다 해도 과언이 아니다.

‘지금 집이 없는 사람은 이제 집을 짓지 않습니다’ 2022. ©Anselm Kiefer

2차 세계대전, 키퍼는 참담한 비극과 고통 속에서 태어났다. 전후에도 전범국이자 패전국으로 혼란했던 환경에서 유년기를 거쳤고, 가늠할 수 없는 자괴와 고뇌 끝에 예술가의 운명을 선택했다. 사회적으로 당시 독일은 큰 과제를 당면하고 있었다. 독일이란 오염된 국가적 정체성과 국제적 이미지를 반전시키는 것. 독일이 이러한 목적을 달성하기 위해 사용한 방법 중 하나가 미술이었다. 미술이란 보기 좋은 구실로 과거의 오류를 청산하고, 현재를 극복하는 변혁을 꾀한 것이다. 하지만 1960년대 말, 미술을 도구로 사용하는 것이 아닌, 보다 직접적이고 전위적인 각성을 촉구했던 젊은 세대가 있었으니 안젤름 키퍼였다. 그는 갖은 반향에도 불구하고 나치 시대뿐만 아니라 독일의 역사와 문화에 비판적인 시각을 투영했으며, 이로 인해 상처를 치유하고 자국의 이상주의를 실현하길 바랐다.

작품 상단에 키퍼가 직접 쓴 작품 제목이 있다. 가늘고 연하게 쓴 부자연스러운 글씨는 일종의 재료처럼 표현상의 기법으로 기능한다. ‘지금 집이 없는 사람…’ 2016~2022. ©Anselm Kiefer

안젤름 키퍼는 체험에서 비롯한 경험을 중시했고, 그의 작품에서 찾을 수 있는 오브제는 이러한 자극을 위한 중요한 상징이자 수단이 되었다. 작가는 자신의 기억과 정체성 그리고 역사에 대한 지속적인 관심을 기반으로 역사적, 문화적, 신화적 소재에서 촉발한 다층적인 주제에 천착했다. 지난 40년간 작업의 형식도 꾸준히 발전했다. 그리고 2022년, 타데우스 로팍 서울에서 열리는 안젤름 키퍼의 개인전 <지금 집이 없는 사람 Wer Jetzt Kein Haus Hat>에서 그의 근작을 만나볼 수 있다. 이번 전시는 오스트리아 시인 라이너 마리아 릴케의 시에서 영감을 받아 제작한 회화와 설치작품을 선보인다. “주여, 가을이 왔습니다”라는 구절로 시작하는 릴케의 시 ‘가을날’은 가을을 주제로 계절의 변화와 덧없음, 부패와 쇠퇴를 노래한다. 키퍼는 “릴케의 시는 60여 년간 내 기억 속에 존재해왔다. 나는 그의 많은 시를 암송할 정도로 알고 있고, 그들은 내 안에 존재하며, 이따금씩 수면 위로 올라온다”고 말한다. 키퍼의 작품은 어스름한 나무의 윤곽과 단풍이 물든 나뭇잎, 속절없이 떨어지는 낙엽 그리고 서서히 회색빛을 띠는 겨울 나무를 담고 있다. 여기에 더해 작가는 실제로 작품이 자연에 풍화될 수 있도록 일부러 빗속에 내놓는 등 더위와 추위 같은 날씨까지 작품에 담았다. 이는 흘러가는 시간의 황폐함과 삶의 덧없음에 대한 환기인 동시에 시인 릴케에 대한 일종의 오마주다.

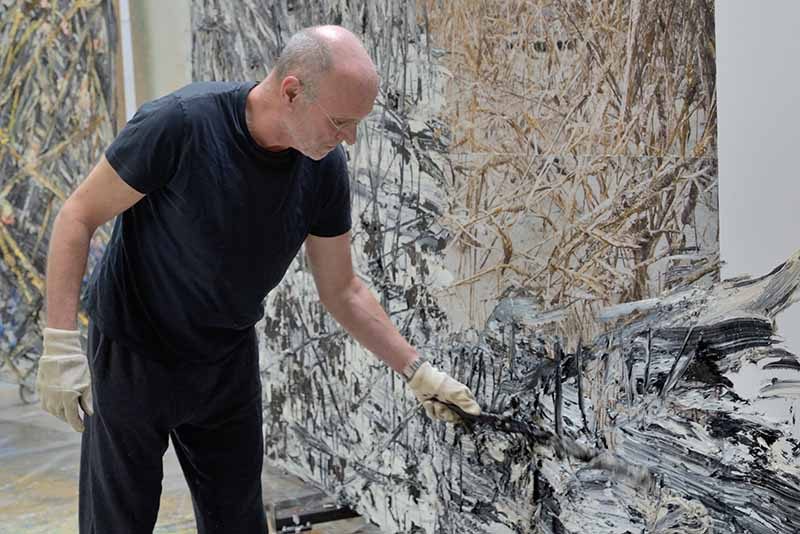

안젤름 키퍼. ©Anselm Kiefer

전시장 가운데는 진흙 벽돌로 된 설치작품이 있다. 전쟁으로 폐허가 된 건물과 잔해 사이에서 자랐던 작가의 유년 시절이 만든 결과다. 부재했던 쉼터에 대한 상기이자 인간이 만든 것을 자연 순환계로 연결시키기 위한 의도로 작품에 파괴와 재건 그리고 재탄생의 의미를 담았다. 이로써 전시장에는 과거로부터 혹은 현재 반쯤 지어지거나 반쯤 파괴된 작품이 있다. 작가의 여타 작품처럼 작품 세계 전반에 드리워진 어둠과 무게가 여전히 느껴진다. 하지만 이번 <지금 집이 없는 사람>전에는 희망도 동시에 느낄 수 있다. 릴케의 시에서 여름에서 가을로, 가을에서 겨울로 넘어가듯 자연의 주기처럼 파괴와 소멸 뒤에 탄생과 성장을 기대하는 것이다. 다시 겨울이 가고 봄이 올 것이기 때문에. 전시는 10월22일까지.