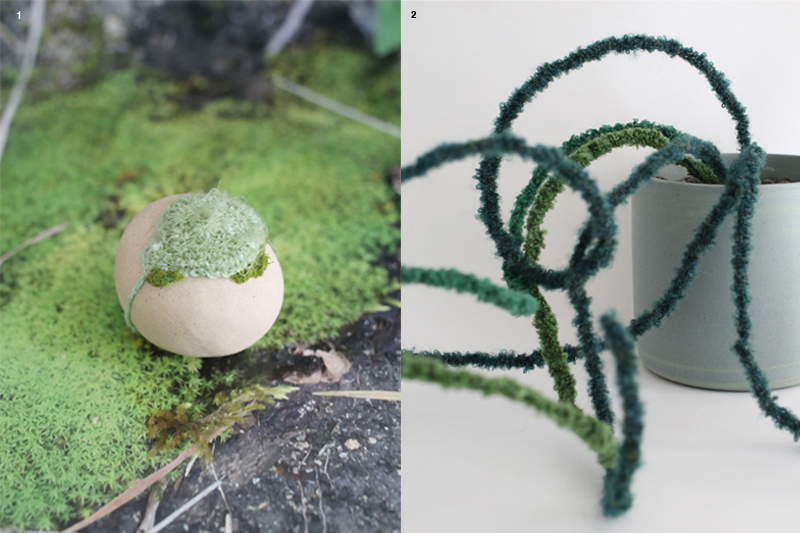

생동감 있는 이끼와 식물을 표현하기 위해 사용되는 다양한 채도의 초록색 실.

오수, 오선주 작가의 모습.

실제 돌에 낀 이끼인 줄 알았는데, 살아 숨 쉬는 식물인 줄 알았는데 자세히 들여다보니 포슬포슬한 섬유의 질감이 느껴진다. 서로 모르던 사이였던 오수, 오선주 작가는 2019년 서촌도감에서 열린 기획전에서의 첫 만남을 계기로 현재까지도 함께 작업을 이어가고 있다. “서촌도감이 처음 문을 열었을 때 이곳 기획자가 저희 두 사람을 섭외했어요. 거기서 처음 만났죠”라며 두 작가가 입을 열었다. 처음부터 듀오 작가로 시작한 게 아니라서 어떻게 협업해야 할지 고민이 컸다. 텍스타일을 기반으로 핸드 니팅 작업을 선보이는 오수 작가는 움직이거나 생명력이 느껴지는 것에서 영감을 얻어 작업한다. 정지되어 있지 않은 상태의 자연물, 예를 들어 이끼나 식물 등이 자라나는 형태나 손과 얼굴처럼 신체의 제스처를 표현하고 이를 재현해내는 것에 관심을 갖는다. “자연물과 생명력에 흥미를 가져요. 섬유 구조를 자세히 들여다보면 자연물을 관찰했을 때 보여지는 일정한 패턴과 닮아 있거든요. 나뭇잎의 패턴이나 나무의 결처럼 말이에요. 자연의 패턴이 섬유 구조에도 보여지는 유사성이 흥미롭게 다가왔죠. 게다가 재료의 무게가 가벼울 뿐 아니라 무한대로 커지거나 줄일 수 있어 매우 유동적이죠”라고 오수 작가가 설명했다. 반면 도예가 오선주는 오수 작가와 동일한 자연을 모티프로 작업하지만 분명 다른 시각을 가지고 있었다. 그녀는 숲이나 하늘 등 정적이고 멈춰 있는 풍경을 선호한다. “흙이 가진 물성과 시각적, 촉각적인 것에 중점을 두고 작업하다 보니 이것이 더욱 잘 표현될 수 있는 방법이 무얼까 고민했어요. 때문에 유약은 최소한으로만 쓰고 흙의 색이나 질감을 더욱 강조할 수 있는 작업을 주로 해요.” 오선주 작가가 덧붙였다.

실제 식물과 가짜 식물의 조화가 인상적이다.

오수 작가는 어두운 곳에서 서식하는 이끼나 독버섯 같은 기괴한 것에 관심을 갖고, 오선주 작가는 보다 고요하고 정적인 사물을 좋아한다. 그렇다. 이들은 같은 자연물인데도 보는 시각도 다르고 관점도 달랐던 것. 그래서 오히려 둘의 시너지가 빛을 발할 수 있었는지도 모른다. 이렇게 다른 듯 비슷한 취향을 가진 두 작가는 각자 평소 해온 작업을 결합해 돌 위의 이끼가 얹어진 형태의 ‘영원한 초록’ 시리즈를 서촌도감을 통해 선보였다. 이후에도 3년간 꾸준히 소규모 전시를 준비했고 함께 논의하고 연구하는 시간을 거쳐 작업적으로 많은 발전을 이뤘다. “이번 식물관PH에서의 전시는 계절 감각을 넣어보면 어떨까 했어요. 돌과 화분에 색을 더하고 실제 식물이 화분에서 성장하는 것처럼 가짜 식물이 화분의 영역에서 벗어나 화분 밖으로 넘어서는 형태를 표현했어요.” 이들 둘은 특히 상반된 성격이 긍정적인 효과를 가져왔다고 한다. “제가 작업적으로도 그렇고 둥둥 떠 있는 것이 많아요. 제 자체도 선주 작가와 있으면 차분해지더라고요. 작업적으로 밸런스가 잘 맞지 않나 싶어요(웃음).” 오수 작가가 말했다. 실은 가볍고 흙은 묵직하다. 소재가 지닌 무게감의 차이만큼이나 다른 두 작가는 반대라서 더욱 조화로워 보였다. 앞으로 둘이 함께 보여줄 행보에 대한 물음에는 흥미로운 이야기를 들려줬다. “사실 손 안에 있는 아주 작은 자연물이 계속 이동한다는 아이디어에서 시작했어요. 그런데 조금 더 스케일을 키우거나 실제 풍경처럼 보이도록 만들어도 좋을 것 같아요. 여러 개의 유닛으로 쌓아 설치작업을 할 수도 있고, 꼭 함께 결합된 형태가 아니라도 같이 그 자리에 있는 것만으로도 분위기를 형성할 수 있기 때문에 확장 가능성은 생각하기 나름인 것 같아요. 또 맨 처음 만든 것부터 지금까지 약 80개의 작업물이 있는데, 모두 형태도 다르고 실의 장식이나 기법도 다르기 때문에 사진으로 남겨두었어요. 이게 100개쯤 모이면 아카이브 형식으로 출판해볼까도 생각 중이에요. 물론 2년에 한 번씩 둘이 함께하는 개인전도 열 예정이고요.”

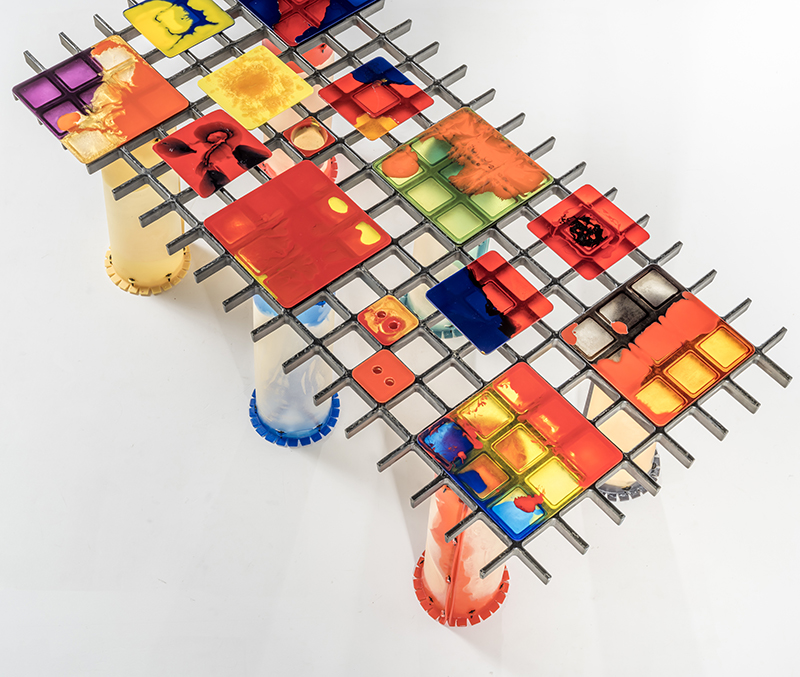

1,5,7 오수+오선주 ‘영원한 초록’. 2 오수+오선주 ‘자라나는 초록’. 3 오선주 ‘여름은 더 크게 울린다’. 4 오선주 ‘Bigger Water’. 6 오수 ‘습지’. 8 오선주 ‘깨진 잔에 이끼수리’.

오수+오선주 ‘두 번째 계절’.