타계한 지 19년이 흐른 지금까지도 여전히 ‘가장 현대적인 예술가’로 불리는 작가 백남준의 예술 세계.

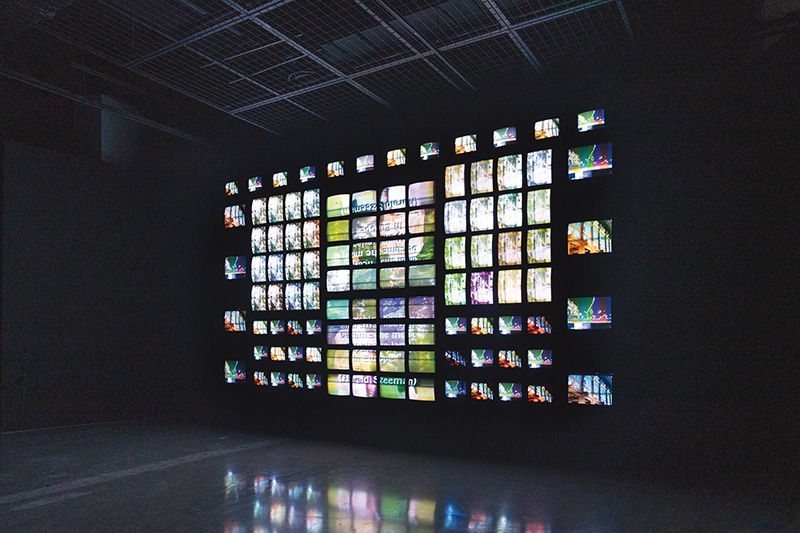

<108번뇌>, 1998. 20인치와 29인치 CRT 모니터 108대, 컬러, 유성, 50분, 가변 크기.

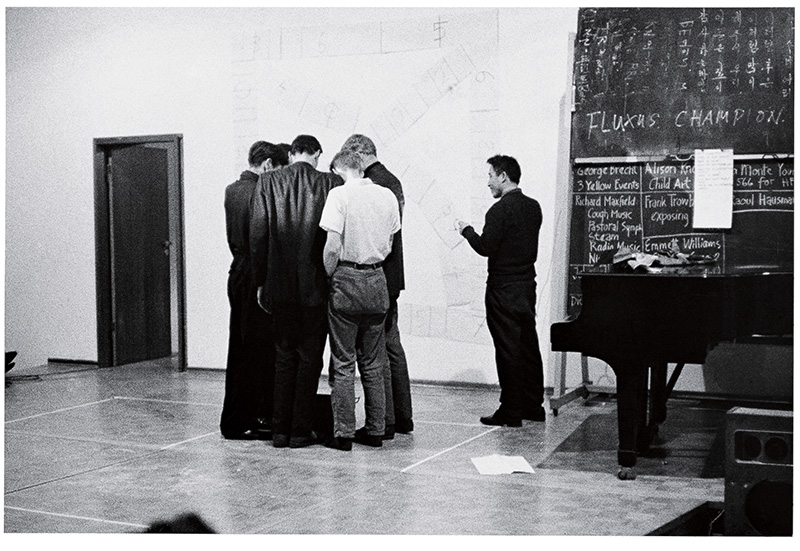

만프레드 레베, <플럭서스 챔피언 콘테스트>, <페스톰 플럭소럼 플럭서스: 음악과 반음악, 기악 극장>, 1963. 백남준(작가 및 공연자), 흑백 사진, 20.3 × 25.4cm © Manfred Leve

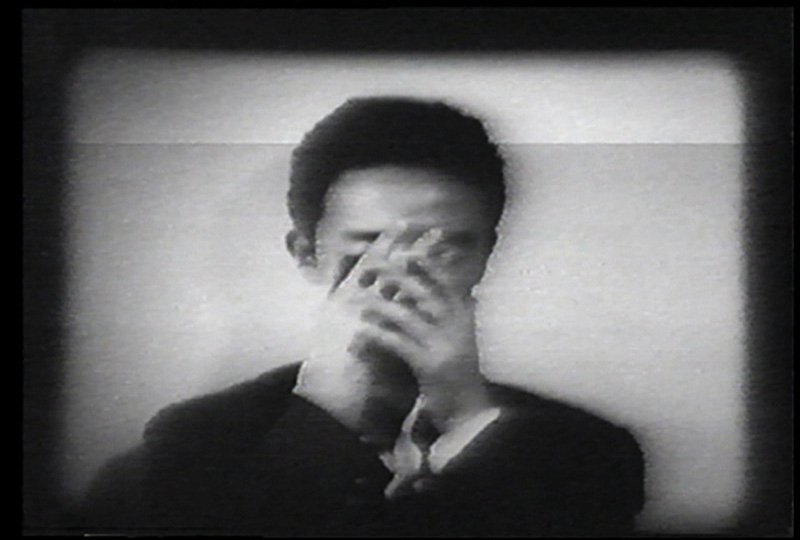

청년 백남준이 얼굴을 천천히 쓰다듬고 있다. 눈을 감고 양손을 얼굴 가까이 가져가서 눈을 가리고 다시 입을 가리며 움직인다. 그러다 한 손은 밑으로 내리고 또 다른 손은 이마 위로 올리며 서서히 얼굴을 드러낸다. 매우 예민하고 섬세하게 진행되는 퍼포먼스 중 어느 순간에도 집중과 긴장을 놓지 않는다. 1961년, 백남준이 카메라 앞에서 퍼포먼스하는 장면을 16mm 흑백 필름에 촬영한 뒤 비디오로 변환한 <손과 얼굴>의 한 장면이다. 비디오를 촬영한 목적은 알 수 없지만, 20대의 백남준은 이미 자신을 하나의 매체로 인식하고 카메라 앞에 서 있었다. 이는 현재 부산현대미술관에서 진행 중인 전시 <백남준, 백남준, 그리고 백남준>의 1부 가장 앞부분에서 감상할 수 있는 작품이다.

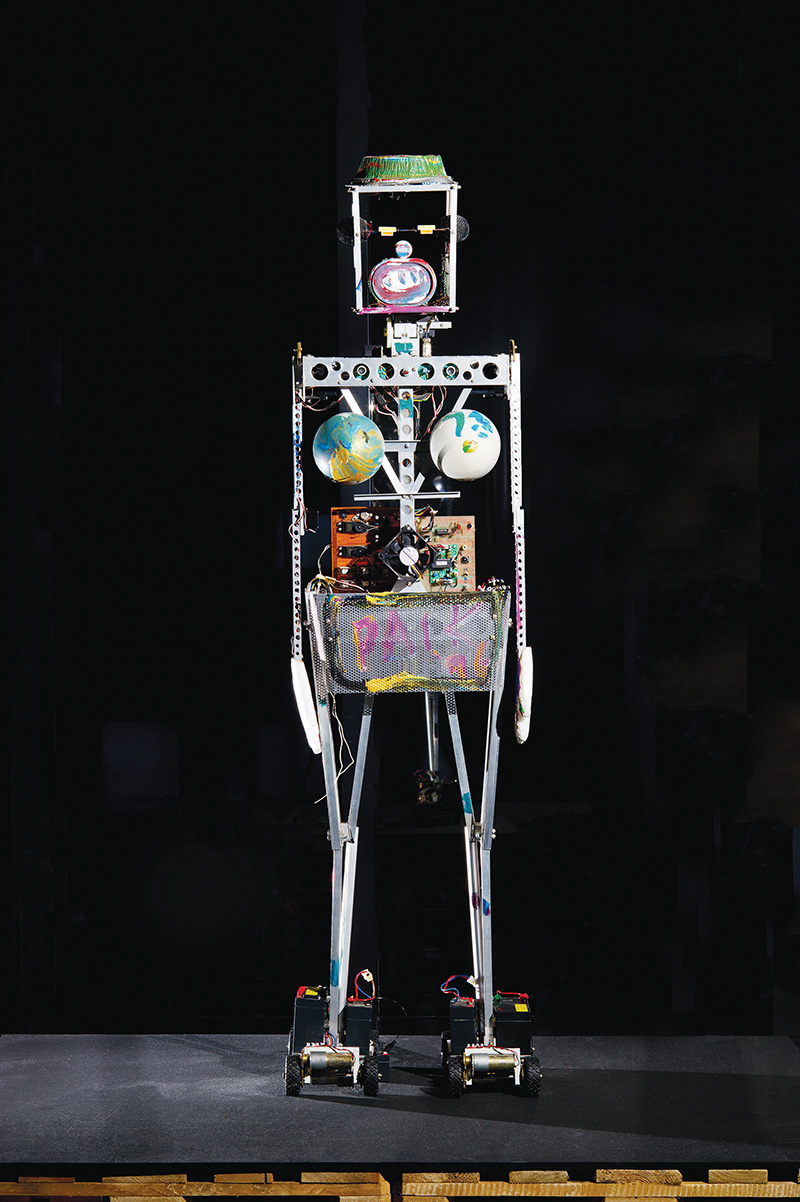

<로봇 K-456>, 1964(1996). PCB, 서보모터, 센서, 스피커, 앰프, 배터리, 원격 조종기, 팬, 철 구조물, 185 × 70 × 55cm. © 백남준 에스테이트

<손과 얼굴>, 1961. 비디오, 흑백, 무성, 1분42초. ©백남준 에스테이트

지금까지 국내에서 자주 볼 수 없던 초기 백남준의 세계와 희귀 작품들이 <백남준, 백남준, 그리고 백남준>에서 전시되고 있다. 백남준아트센터와 공동 기획해, 작가의 사후 개최된 국내 미술관의 회고전 중 최대 규모를 자랑하는 본 전시는 총 3부로 나뉘어 있다. 1부 ‘나의 축제는 거칠 것이 없어라’가 예술과 과학의 경계를 넘나드는 그의 실험적인 초기작들을 다룬다면, 2부 ‘필름 속의 백남준’에서는 백남준의 비디오 15점을 대형 스크린을 통해 감상할 수 있다. 마지막 3부 ‘백남준의 세계: 1980년대 후반~2006년’에서는 계속해서 창조적 도전을 일삼아온 그의 흔적들을 찾아볼 수 있다. 백남준은 “예술가의 역할은 미래를 사유하는 것”이라고 한 바 있다. 인터넷이 없던 1974년 ‘전자 초고속도로’라는 단어를 통해 인터넷으로 연결될 세상을 예언했고, 1984년엔 ‘굿모닝 미스터 오웰’을 통해 모든 예술가가 곧 채널이 되는 미래를 예견했다. 그는 1990년대 중반 뇌졸중을 진단받고 2006년 마이애미에서 타계하기 전까지도 작업에 대한 열정을 놓지 않았다. 해프닝과 행위예술, 텔레비전과 방송, 인공위성, 대규모 비디오 설치와 레이저에 이르기까지 다양한 테크놀로지를 이용해 실험적이고 창의적으로 작업하며, 전지구적 소통과 만남을 인류에게 선물했다. 1960년대부터 시작된 그의 급진적인 작품세계는 60여 년이 흐른 지금까지도 여전히 실험적이고 도전적으로 평가된다. 타계한 지 19년이 지난 지금까지 그가 여전히 ‘가장 현대적인 예술가’로 불리는 이유다. <백남준, 백남준, 그리고 백남준>은 2025년 3월 15일까지 부산현대미술관 전시실 4, 5에서 만나볼 수 있다.

<TV 부처>, 1974(2002). 석불좌상 1기, CRT TV 모니터 1대, 폐쇄회로 카메라 1대, 가변 크기. © 백남준 에스테이트

자료제공: 부산현대미술관, 경상북도문화관광공사, 백남준아트센터

레몬물과 요가

레몬물과 요가

1920~30년대의 화려함과 로맨틱한 분위기를 간직한 베니스 심플론 오리엔트 익스프레스. 파리, 베니스, 부다페스트 등 유럽의 주요 도시를 연결하며, 단순히 이동수단을 넘어 하나의 예술적인 경험을 선사한다. 1883년 파리와 이스탄불을 연결하는 국제 열차로 시작되었으며, 벨몬드 그룹이 복원한 아르데코 스타일의 객실과 최고급 서비스를 통해 시간을 초월한 특별한 여정을 만날 수 있다. 클래식한 히스토릭 캐빈부터 전용 버틀러가 제공되는 그랜드 스위트까지 다양한 객실 옵션이 있다. 2025년 새롭게 추가된 스위트 객실 ‘르옵저바토르 L’Observatoire’는 글로벌 아티스트 JR이 디자인한 특별한 공간이다. 예술가가 디자인한 최초의 열차 객실로, 클래식한 열차에 현대적인 변화를 꾀했다. 31m² 규모의 넓은 공간에 더블 베드 침실, 독립형 욕조와 욕실, 라운지, 도서관, 숨겨진 티룸 등 디테일이 돋보인다. 특히 오큘러스 모양의 채광창은 빠르게 달리는 창문 너머와는 또 다른 뷰를 선사한다.

1920~30년대의 화려함과 로맨틱한 분위기를 간직한 베니스 심플론 오리엔트 익스프레스. 파리, 베니스, 부다페스트 등 유럽의 주요 도시를 연결하며, 단순히 이동수단을 넘어 하나의 예술적인 경험을 선사한다. 1883년 파리와 이스탄불을 연결하는 국제 열차로 시작되었으며, 벨몬드 그룹이 복원한 아르데코 스타일의 객실과 최고급 서비스를 통해 시간을 초월한 특별한 여정을 만날 수 있다. 클래식한 히스토릭 캐빈부터 전용 버틀러가 제공되는 그랜드 스위트까지 다양한 객실 옵션이 있다. 2025년 새롭게 추가된 스위트 객실 ‘르옵저바토르 L’Observatoire’는 글로벌 아티스트 JR이 디자인한 특별한 공간이다. 예술가가 디자인한 최초의 열차 객실로, 클래식한 열차에 현대적인 변화를 꾀했다. 31m² 규모의 넓은 공간에 더블 베드 침실, 독립형 욕조와 욕실, 라운지, 도서관, 숨겨진 티룸 등 디테일이 돋보인다. 특히 오큘러스 모양의 채광창은 빠르게 달리는 창문 너머와는 또 다른 뷰를 선사한다.

싱가포르, 말레이시아, 태국을 잇는 이스턴 오리엔탈 익스프레스는 럭셔리와 현지 매력을 동시에 느낄 수 있다. 싱가포르 도심에서 말레이시아 정글 깊숙한 곳까지 이어지는 여행은 야생 모험의 즐거움을 만끽하게 한다. 유네스코에 등재된 페낭의 조지타운, 낭만적인 랑카위 섬, 웅장한 페를리스 지질공원을 비롯한 여러 명소도 둘러볼 수 있다. 객실 내부에서는 동양적인 미학이 이어지며 이국적인 여행의 감흥을 더욱 배가시킨다. 시그니처 크림색과 딥그린 컬러의 외관 안쪽으로 광택 나는 목재 패널 복도가 이어지고, 아시아 전통 문양이 새겨진 실크 가구들이 화려하게 구성되어 있다. 스타 셰프 앙드레 치앙의 호화로운 말레이시아 요리도 맛볼 수 있다. 아침 식사는 객실에서 편안하게 즐길 수 있으며, 두 개의 레스토랑 칸에서 맛보는 점심과 저녁 식사를 통해 전통 아시아 요리의 매력에 빠져보자. 페라나칸 요리에서 영감을 받은 락사 부야베스와 지역 향신료가 가득한 정글 스파이스 카카오 가나슈 등 독특하고 이색적인 요리가 준비되어 있다.

싱가포르, 말레이시아, 태국을 잇는 이스턴 오리엔탈 익스프레스는 럭셔리와 현지 매력을 동시에 느낄 수 있다. 싱가포르 도심에서 말레이시아 정글 깊숙한 곳까지 이어지는 여행은 야생 모험의 즐거움을 만끽하게 한다. 유네스코에 등재된 페낭의 조지타운, 낭만적인 랑카위 섬, 웅장한 페를리스 지질공원을 비롯한 여러 명소도 둘러볼 수 있다. 객실 내부에서는 동양적인 미학이 이어지며 이국적인 여행의 감흥을 더욱 배가시킨다. 시그니처 크림색과 딥그린 컬러의 외관 안쪽으로 광택 나는 목재 패널 복도가 이어지고, 아시아 전통 문양이 새겨진 실크 가구들이 화려하게 구성되어 있다. 스타 셰프 앙드레 치앙의 호화로운 말레이시아 요리도 맛볼 수 있다. 아침 식사는 객실에서 편안하게 즐길 수 있으며, 두 개의 레스토랑 칸에서 맛보는 점심과 저녁 식사를 통해 전통 아시아 요리의 매력에 빠져보자. 페라나칸 요리에서 영감을 받은 락사 부야베스와 지역 향신료가 가득한 정글 스파이스 카카오 가나슈 등 독특하고 이색적인 요리가 준비되어 있다.