1978년부터 지금까지, 순수예술의 대중화를 위해 노력해온 예화랑의 유산과 역사는 새롭게 문을 연 창덕궁점에도 계속해서 이어져오고 있다.

1층 정면에서 바라본 예화랑 창덕궁 입구. 개관전 <임응식: 아르스 포토그라피카>는 2025년 1월 24일까지 진행된다.

예화랑의 김방은 대표.

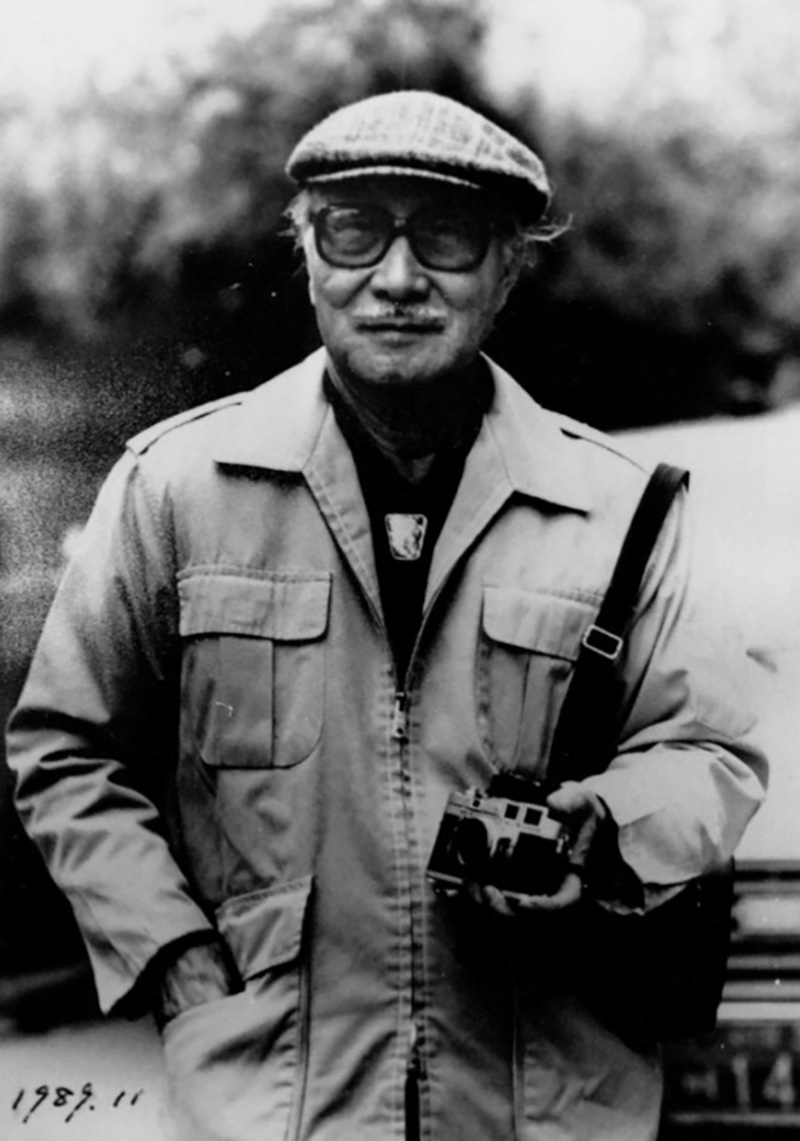

한국의 1세대 화랑 중 하나인 예화랑이 창덕궁에 새롭게 전시관을 열어 관람객을 맞이하고 있다. 개관전은 한국 1세대 사진작가 임응식의 개인전 <임응식: 아르스 포토그라피카 Ars Photographica>. 아르스는 ‘예술’을 뜻하는 라틴어로, 영어 아트(Art)의 어원인 동시에 1946년 피란 수도 부산에서 임응식 작가가 연 사진현상소 이름이기도 하다. 그 당시 ‘사진사’로 불리던 사진가들에게 예술가로서 자부심을 일깨워주기 위해 ‘사진작가’라는 명칭을 사용하기 시작한 것도 그였다. 인간의 기술 연마를 통한 미적 표현, 넓게는 인간의 창조적인 모든 활동을 뜻하는 ‘예술(Ars)’이라는 단어는 임응식의 삶 그 자체를 관통하는 말인 동시에 1978년 첫 개관부터 지금까지, 순수예술의 대중화를 위해 노력해온 예화랑의 가치관과 많이 닮았다. 예화랑의 새로운 공간과 그곳에서 펼쳐지고 있는 임응식 작가의 예술 세계에 대해 김방은 대표와 이야기를 나눴다.

<연인>, 1955.

1989년의 임응식 작가.

1978년 인사동에서 처음 문을 열고 1982년 신사동으로 이동한 뒤, 약 40년 만에 터를 이전했다. 창덕궁에 새로운 공간을 열기로 결정한 이유가 있는가? 42년 동안 운영하던 가로수길 건물이 리노베이션에 들어가는데, 이를 계기로 앞으로는 강남점과 강북점으로 나눠 운영할 계획이다. 그동안 새로운 지점을 어디서 운영할지 고민하던 차, 지난봄 친구 작업실을 방문하기 위해 이 동네에 왔는데 길을 쭉 걷다 보면 나오는 빨래터부터 창덕궁과 연결되는 길까지 모든 것이 좋았다. 마침 시기가 딱 들어맞아 처음 3층 자리를 사무실로 사용하고자 계약한 뒤, 1층, 2층 공간도 차례로 비게 되어 갤러리를 준비할 수 있었다. 석 달 간의 공사를 거쳐 2024년 11월, 현재 진행하고 있는 <임응식: 아르스 포토그라피카>를 개관전으로 문을 열었다.

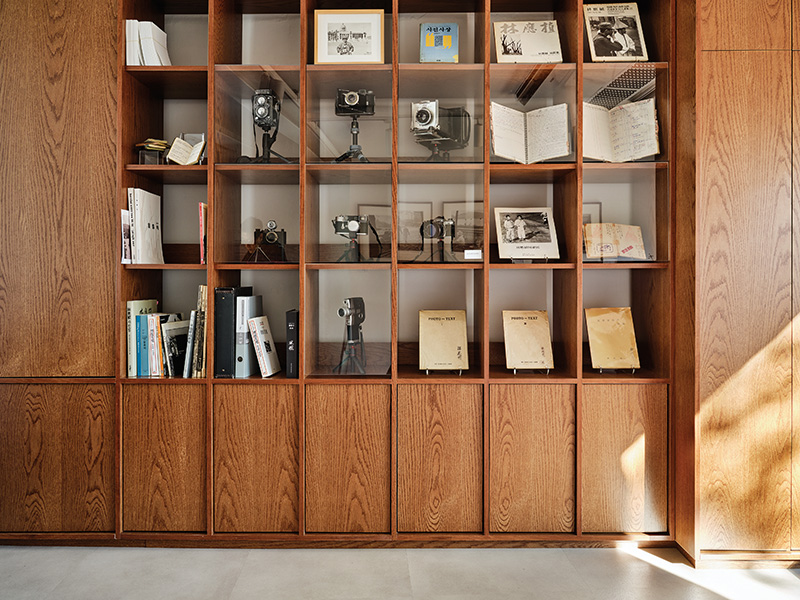

임응식 작가가 사용하던 카메라와 그의 생전 사진.

3개의 전시실부터 옥상까지 층을 걸쳐 나뉘어 있다. 신사점보다 협소한 규모다 보니 공간 기획에 신경을 많이 썼을 것 같은데. 1, 2, 3층부터 옥상까지 모두 느낌이 다르다. 1층은 온전히 작품만 감상할 수 있게 준비했다. 1층에서 2층으로 향하려면 건물을 나와 옆 계단으로 걸어 올라가야 하는데, 잠시나마 동네 정취를 느낄 수 있다. 2층에 올라오면 펼쳐지는 창덕궁과 자연 경관은 공간의 반전 역할을 하는데, 작품들이 자연과 함께 어우러지는 느낌을 주고 싶었다. 2층에서는 창문을 통해 바깥 뷰가 공간 안으로 들어온다. 사실 자연을 이길 수 있는 아름다움이 쉽지 않은 터라 이 공간에서 작품을 건다는 것이 작가들에게도 챌린지가 될 수 있겠다는 생각이 든다. 자연과 작품이 이기고 지는 경쟁을 한다는 개념은 아니지만, 같이 놓였을 때 서로 잘 어우러지면서 각자가 돋보였으면 한다. 3층은 큐레이터와 관람객이 만나는 공간이다. 규모가 큰 가로수길점에서는 관람객과 커뮤니케이션하는 게 쉽지 않았지만, 창덕궁점에는 3층에 사무실과 전시 공간이 함께 있어 관객과의 거리가 좁혀졌다. 그 덕분에 작품을 보러 오시는 분들과 더 많은 대화를 할 수 있게 되었다.

예화랑의 2층 공간.

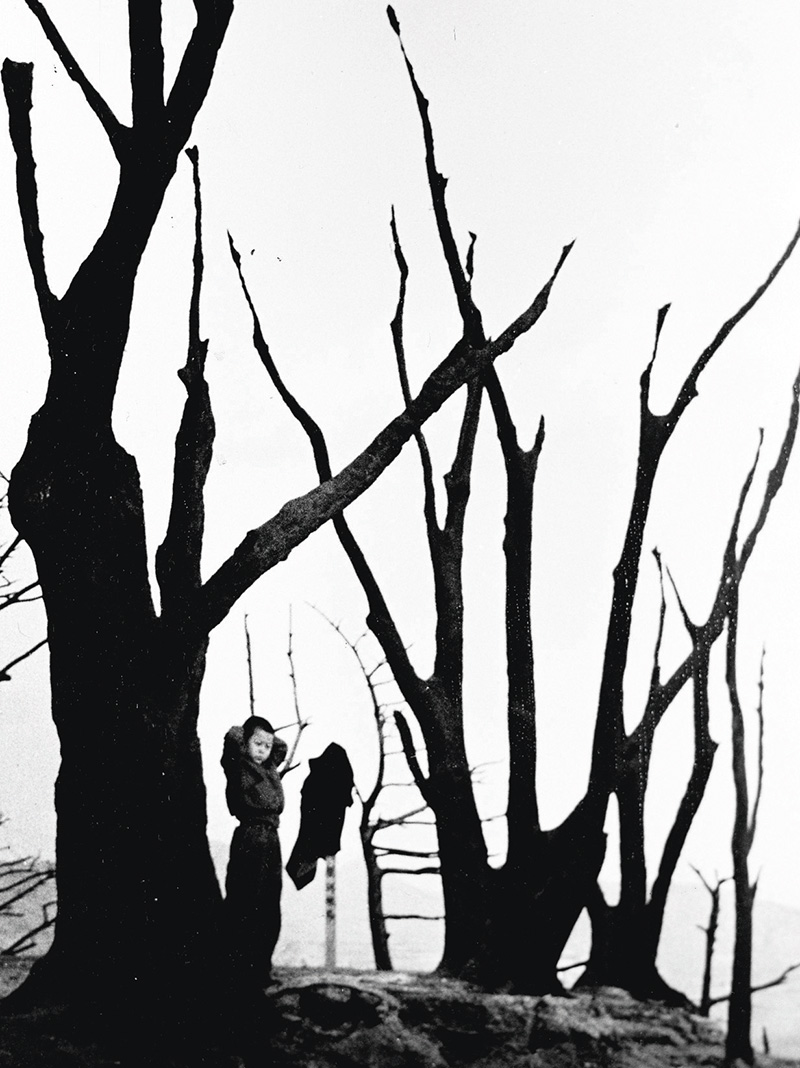

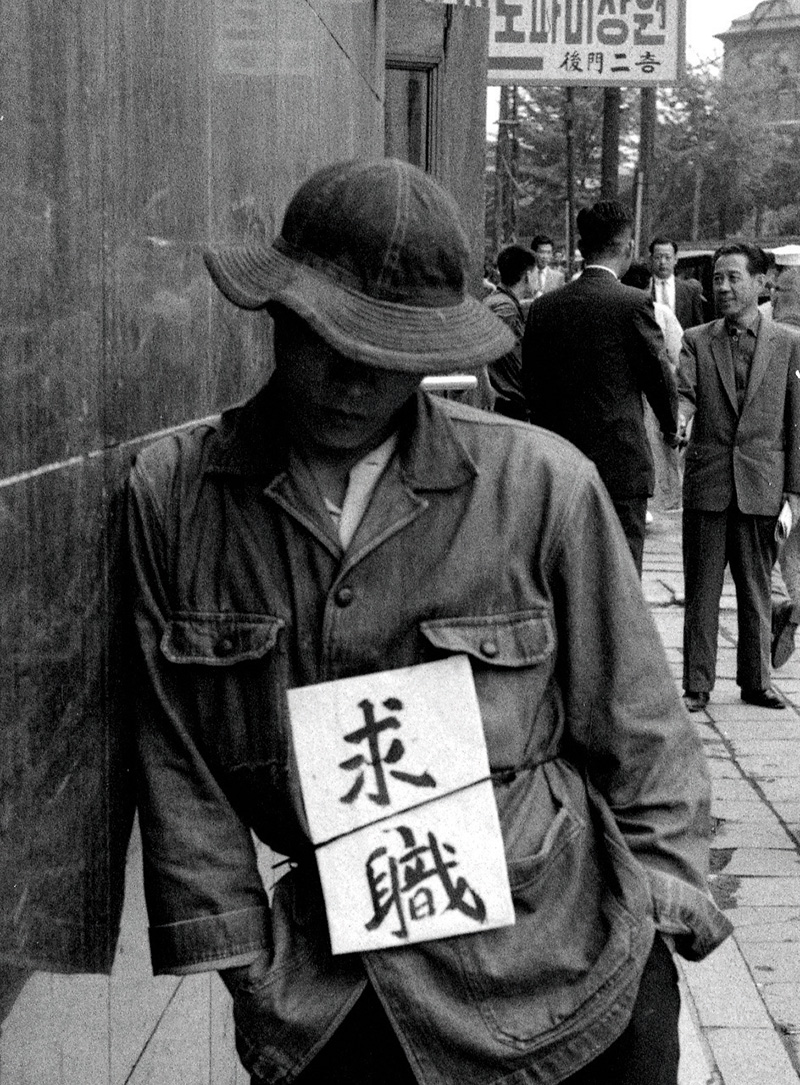

창덕궁점 개관전으로 특별히 임응식 선생님의 사진전을 택한 이유는 무엇인가? 2023년, 예화랑의 45주년을 준비하며 히스토리를 쭉 정리했다. 근대 시절부터 현대의 작가들까지, 예화랑과 함께 전시한 1세대 서양화가와 조각가들을 훑어봤는데 ‘풍모 시리즈’를 통해 그들을 굉장히 멋있게 사진을 찍어준 분이 임응식 선생님이었다. 의외로 작가들의 얼굴을 잘 모르는 관람객들도 있고, 전시를 준비하며 이런 멋있는 사진이 같이 있으면 좋겠다는 생각으로 임응식 선생님의 아카이브를 관리하는 손자 분에게 연락을 취했다. 그렇게 임응식 선생님에 대한 역사를 쭉 정리해가며 공부해보니 새삼 대단한 분이라 느껴지더라. 언젠가 중요한 사진가도 예화랑에서 꼭 소개해야겠다는 일종의 사명감이 생겨 예술가를 찍은 ‘풍모 시리즈’ 외에도 다른 전시를 준비해봐야겠다는 생각이 들었다. 현재 진행 중인 <아르스 포토그라피카>는 1930~50년대 작품 중심으로 우리나라가 6.25전쟁을 겪고 차츰 회복돼가는 시기를 담았다. 임 선생님의 작품이 많이 알려졌다 해도, 우리 나이나 젊은 세대들 중엔 선생님 사진을 직접 본 이들이 사실 많지 않다. 직접 보고 접하는 사진과 화면으로 보는 사진 간의 간격이 크지 않은가. 선생님의 사진을 많은 이들과 공유하고 싶은 마음에 전시를 준비하게 됐다.

임응식 작가의 카메라와 집필 서적, 매일의 기록을 빼곡히 적어둔 노트 등은 모두 3층에 전시되어 있다.

<나목(裸木)>, 1953.

개인적으로는 임응식 선생님이 우리나라 1세대 사진가인 동시에, 전시되고 있는 작품도 한국의 역사를 담은 사진이다 보니 창덕궁의 역사적인 특성과도 잘 어울린다는 생각이 들었다. 자연스럽게 그렇게 된 것 같다. 임응식 선생님에게 빠져 있을 때 이 공간을 만났고, 이 공간과 선생님의 사진이 잘 어울릴 것 같다는 생각이 계속 들었다. 선생님이 생전에 작업하신 ‘고건축 시리즈’가 있는데, 그것을 담은 책들이 건축가 김수근 선생님의 건축잡지 <공간>과 함께 발행됐다. 현재 인근의 아라리오 갤러리가 위치한 곳이 과거 <공간>의 사무실이었다. 갤러리 뒤의 창덕궁과 비원도 임응식 선생님이 수없이 다닌 공간일 것 같아 의미가 크다. 선생님이 살아계셨으면 자신의 전시가 이곳에서 열린다는 사실을 좋아하셨을 것 같다는 생각도 혼자 해봤다.

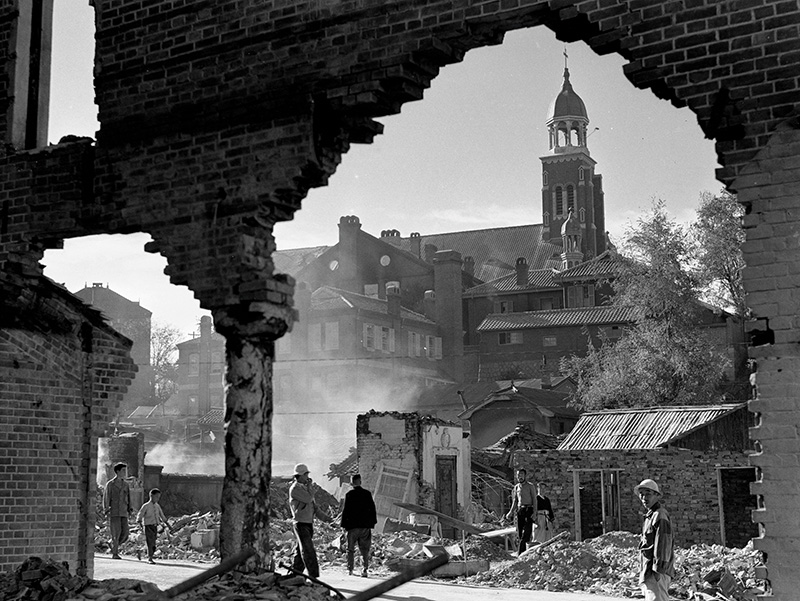

임응식 선생님이 생각하는 ‘아르스’는 결국 “그것이 아름다운 것이든, 추한 것이든 사진 속에서 일어나는 모든 현상을 표현해야 한다”는 생활주의적 사실주의에 기반했지만, 선생님의 시선엔 피사체, 즉 한국인과 우리 민족성에 대한 애정이 담겨 있는 것 같다. 2층에 전시된, 인천 답동성당을 담은 <초연 속의 성당>이 찍힌 1950년은 6.25전쟁이 한창이던 때다. 건물이 폭파된 장면을 찍은 사진인데, 그 신을 보면 아름답게 느껴지기도 하면서 그때를 살던 분들에게 죄스러운 마음이 들었다. 정말 너무 힘든 시기를 겪었는데, 두 세대 정도 지나서 사진을 본 내가 이걸 아름답게 봐도 되나 하는 죄책감 말이다. 그것이 임응식 선생님의 눈에도 그러지 않았을까 싶다. 물론 사진 찍을 당시에는 그걸 느낄 시간도 없이 본능적 감각으로, 엄청 초를 다투는 시간 속에서 촬영했을 텐데 나중에 자신도 현상하면서 사진을 보고 놀랐을 것 같다. 참 예술이라는 게 묘하다. 무엇이라 하나로 단정지어서 말할 수 없다는 생각이 들었다.

<구직(求職)>, 1953.

갤러리의 내부 공간.

자연과 어우러진 예화랑 창덕궁의 모습.

사진을 보는 관람객의 나이대에 따라 느끼는 점도 다를 것 같다. 이미 현대화가 진행된 90년대에 태어난 사람으로서는 전혀 몰랐던 과거의 모습을 이렇게 사실적으로 볼 수 있어 감회가 새롭기도 하다. 연세가 드신 분들 중엔 사진을 보며 “이것이 다 나의 시대다” 했다는 말을 들었다. “우리는 다 이렇게 살았다”고, “이게 완전 우리 시대”라고. 젊은 세대들은 이 시대를 전혀 안 살아봤고 지금의 도시 모습은 너무 달라졌지만, 불과 65년 전인 1960년의 사진도 있다. 유럽은 60여 년 전 모습이 그대로 남아 있는데, 우리나라는 이렇게 바뀐 거다. 슬프기도 하고, 과거 우리나라의 모습을 보여줄 수 있는 곳이 있으면 좋겠다는 생각이 들었다. 우리가 변해가면서도 변하지 않았으면 하는 것도 있고, 변했어도 우리가 예전의 모습을 알았으면 하는 것이 있지 않은가. 그것이 사진의 역할이구나 싶었다. 변화는 어쩔 수 없겠지만 그 과정을 기록으로 남겨놓은 사진가가 있고, 그 기록을 우리가 볼 수 있다는 건 다행스러운 일이다.

앞으로 임응식 선생님의 사진을 계속 전시해나갈 계획이라고 들었는데. ‘고건축 시리즈’나 ‘풍모 시리즈’도 있고, 추상적 표현을 담은 사진 등 작품 시리즈가 많다. 임응식 선생님이 인천상륙작전 때 종군기자로 활동하셨다 보니 역사적인 사진도 있었다. 손자 분과 의논하며 앞으로 하나하나 선보일 계획이다.

<초연 속의 성당>, 1950.

어느덧 예화랑의 47주년을 앞두고 있다. 2019년엔 순수예술의 대중화를 이끈 공로를 인정받아 ‘서울 미래유산’으로 지정된 것처럼, 대중은 예화랑을 통해 지금까지 쉽게 접하지 못해본 예술을 접해왔고, 앞으로도 접하게 될 것이다. 앞으로 예화랑이 그려나갈 미래는 어떻게 될까? 2023년, 45주년 기념전을 준비하면서 지금까지 걸어온 길을 돌아보지 않고 맹목적으로 나아가기만 하면 허무할 수 있겠다는 생각이 들었다. 실제로 그 과정에서 임응식 선생님도 알게 되었고, 이렇게 과거의 작업들을 돌아보면 의도치 않게 앞으로 가야 될 길을 만나게 되는 것 같다. 50주년을 기념할 때는 예화랑의 역사를 좀 더 많은 분들과 함께할 수 있게 정리해두고 싶다. 개개인의 가정부터 시작해, 저마다 다들 깊은 역사가 있다면, 내겐 예술가들과 함께하는 시간이 결국 그 역사라고 생각한다.

INSTAGRAM @gallery_yeh ADD 서울 종로구 창덕궁길 100

동독 시절의 국경선과 인접한 외곽 지역에서 태어난 마티아스 하이드리히 Matthias Heiderich는 2008년 베를린으로 이주한 후 도시만이 허락하는 익명성을 즐기며 살아가고 있다. 작은 마을에서 태어나 18년 동안 자라며, 이웃에게 감시받는 듯한 느낌이 싫었던 만큼 군중 속에 섞여 자신의 존재감이 흐릿해지는 베를린에서의 삶을 좋아한다. 기상 후 일과는 긴 산책으로 시작한다. 카메라를 들고 걸으며 가능한 한 많은 사진을 찍으려 하는 그의 렌즈엔 빛과 색감이 도시에 조화롭게 녹아든 순간이 담긴다. 그 사진엔 우리 인생이 그렇듯 화려하고, 종종 미니멀하며, 때로는 유쾌하고, 때로는 전혀 유쾌하지 않은 모든 상황이 압축되어 있다. 지금은 주로 도시 건축물을 촬영하지만 언젠가는 남반구를 탐험하며 새로운 작업에 도전하고 싶다.

동독 시절의 국경선과 인접한 외곽 지역에서 태어난 마티아스 하이드리히 Matthias Heiderich는 2008년 베를린으로 이주한 후 도시만이 허락하는 익명성을 즐기며 살아가고 있다. 작은 마을에서 태어나 18년 동안 자라며, 이웃에게 감시받는 듯한 느낌이 싫었던 만큼 군중 속에 섞여 자신의 존재감이 흐릿해지는 베를린에서의 삶을 좋아한다. 기상 후 일과는 긴 산책으로 시작한다. 카메라를 들고 걸으며 가능한 한 많은 사진을 찍으려 하는 그의 렌즈엔 빛과 색감이 도시에 조화롭게 녹아든 순간이 담긴다. 그 사진엔 우리 인생이 그렇듯 화려하고, 종종 미니멀하며, 때로는 유쾌하고, 때로는 전혀 유쾌하지 않은 모든 상황이 압축되어 있다. 지금은 주로 도시 건축물을 촬영하지만 언젠가는 남반구를 탐험하며 새로운 작업에 도전하고 싶다.

저명한 패션 매거진들과 꾸준히 협업해오고 있는 알렉스 갈미아누 Alex Gâlmeanu는 유명한 공인부터 거리의 행인까지, 다양한 사람의 독특한 이야기와 감정을 담아내는 루마니아 출신 사진가다. 왼쪽 사진들은 진정한 삶의 순간을 포착하고 이해하기 위한 노력 외에는 그 어떤 것도 인위적으로 통제하지 않는 ‘내가 본 모습 그대로(As I Found It)’ 프로젝트의 일환이다. 여러 디테일을 계산하고 만들어내는 스튜디오 사진과는 정반대의 환경에서 촬영했다. 모든 형태의 삶을 사랑하는 그는 이를 모두 관찰하고 기록하기 위해 매일 카메라 셔터를 누른다. 삶의 여러 측면을 관찰할 수 있는 기회가 주어진 대도시에서의 삶을 사랑하는 것도 그 때문이다. 주변에서 일어나는 일과 그 안에 담긴 삶의 이야기를 겸손하고 객관적으로 기록하는 것이 모든 사진가에게 부여된 일종의 ‘의무’라 믿는다.

저명한 패션 매거진들과 꾸준히 협업해오고 있는 알렉스 갈미아누 Alex Gâlmeanu는 유명한 공인부터 거리의 행인까지, 다양한 사람의 독특한 이야기와 감정을 담아내는 루마니아 출신 사진가다. 왼쪽 사진들은 진정한 삶의 순간을 포착하고 이해하기 위한 노력 외에는 그 어떤 것도 인위적으로 통제하지 않는 ‘내가 본 모습 그대로(As I Found It)’ 프로젝트의 일환이다. 여러 디테일을 계산하고 만들어내는 스튜디오 사진과는 정반대의 환경에서 촬영했다. 모든 형태의 삶을 사랑하는 그는 이를 모두 관찰하고 기록하기 위해 매일 카메라 셔터를 누른다. 삶의 여러 측면을 관찰할 수 있는 기회가 주어진 대도시에서의 삶을 사랑하는 것도 그 때문이다. 주변에서 일어나는 일과 그 안에 담긴 삶의 이야기를 겸손하고 객관적으로 기록하는 것이 모든 사진가에게 부여된 일종의 ‘의무’라 믿는다.