그저 머무는 공간을 넘어 예술적 실험의 무대로 확장된 집. 국내외 전시장에서 그려낸 집의 다양한 모습과 이를 둘러싼 새로운 가능성을 전시기획자의 입을 통해 들어봤다.

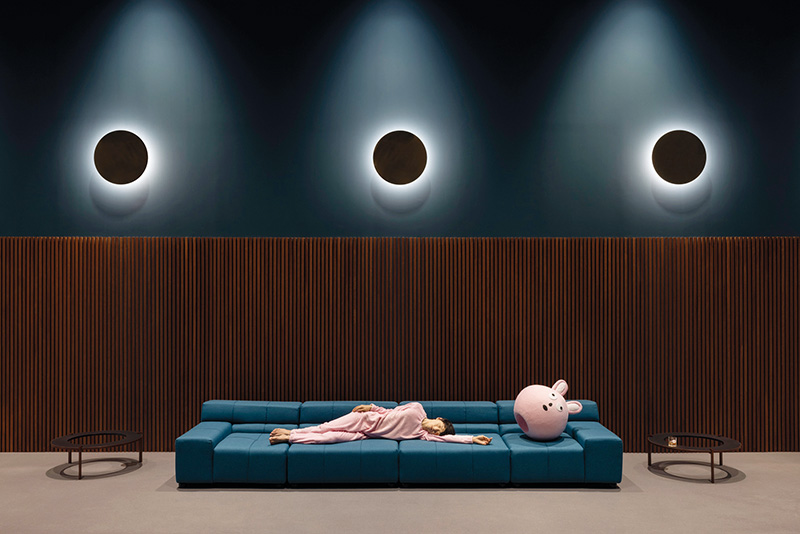

사라진 기억을 마주하는 공간 아모레퍼시픽미술관, 엘름그린&드라그셋

거실, 주방, 침실, 화장실 등을 갖춘 140㎡ 규모 주택 형태의 <그림자 집>. 관람객은 내부를 살펴보며 가상의 거주자에 대한 단서를 찾아볼 수 있다. © the artists, Photo: Andrea Rossetti

© the artists, Photo: Andrea Rossetti

이번 전시는 외부로부터 빛이 차단된 아모레퍼시픽미술관 전시 공간을 새롭게 전환시키는 데에서 출발했습니다. 작가들은 2년 전 미술관을 처음 방문했을 때, 빛이나 소음 등 외부 요소로부터 독립된 전시 공간에서 창작의 자유를 느꼈다고 합니다. 그들은 현대인의 일상과 관련된 주제를 제안하는 일련의 공간 작업을 구상했고, 전시장 전체를 집, 수영장, 레스토랑, 주방, 아틀리에 등 5개의 몰입형 환경으로 전환했습니다. 특히 <그림자 집>은 거실, 주방, 침실, 서재, 화장실까지 갖춘 완전한 규모의 집을 처음으로 선보인 작품입니다. 가족과 일상 생활의 중심인 ‘집’을 주제로 다루고 있습니다. 이는 그들의 공간 작업 안에서 가장 중요한 주제 중 하나이자 반복적으로 다뤄온 소재이기도 합니다. <그림자 집> 내부 곳곳에는 이야기의 단서가 될 만한 작품들이 존재합니다. 현관에 들어서면 ‘다시는 보지 말자’라는 의미심장한 메시지를 담은 작품을 만나고, 책장 밑에 놓인 사진, 켜져 있는 라디오, 맞춰지지 못한 퍼즐 등은 관람객의 호기심을 자극하며, 의도적으로 빈틈을 남겨두어 관람객이 이야기를 완성하도록 초대합니다. 작가들은 과거 인터뷰를 통해 스칸디나비아의 미니멀 디자인이 널리 퍼진 북유럽에서 성장한 경험을 여러 번 이야기했습니다. 이번 작품은 현대와 미드센추리 디자인의 인테리어를 통해 완벽을 추구하는 라이프스타일을 반영하면서도, 작가들이 자라온 북유럽의 미니멀 디자인이 사람들에게 동일한 이상을 강요하는 단일 문화적 사고로 작용할 수 있다는 비판적 메시지도 포함하고 있습니다. 손유경 큐레이터

세면대의 배수관을 꼬아 인물 간의 관계성을 위트 넘치게 연출한 <헤어지다 Seperated>. © the artists, Photo: Elmar Vestner

실제 운영 중인 레스토랑 같은 설치작품 <더 클라우드 The Cloud>. © the artists, Photo: Andrea Rossett

홀에 앉아 영상통화 중인 사람 형상의 작품 <대화 The Conversation>. 이 공간을 감정과 이야기가 살아 숨 쉬는 무대로 변모시킨다. © the artists, Photo: Elmar Vestner

전시장을 채운 수영장 . 이번 전시는 엘름그린&드라그셋의 30년 협업을 기념해 열린 아시아 최대 규모의 전시로, 실제 크기에 가까운 대형 설치작품들이 관람객을 맞이한다. © the artists, Photo: Andrea Rossett

<화면 The Screen>, 2021. © the artists, Photo: Elmar Vestner

불안의 미로

리움미술관, 2024 아트스펙트럼 <드림 스크린>

미국 서부 산호세에 위치한 ‘귀신의 집’ 윈체스터 하우스를 모티브로 마당, 복도, 독립적인 방으로 구성된 <드림 스크린> 전시장 입구. © 리움미술관, 김연제

얼룩이 묻은 금속과 유리판, 먹물과 천연염색 안료가 흩뿌려진 한지 벽지로 구성된 설치작품은 최윤의 <까마득한 얼룩>. 얼룩을 없애려는 사회의 일률적인 압박과 그 속의 아련함, 슬픔을 담았다. © 리움미술관, 김연제

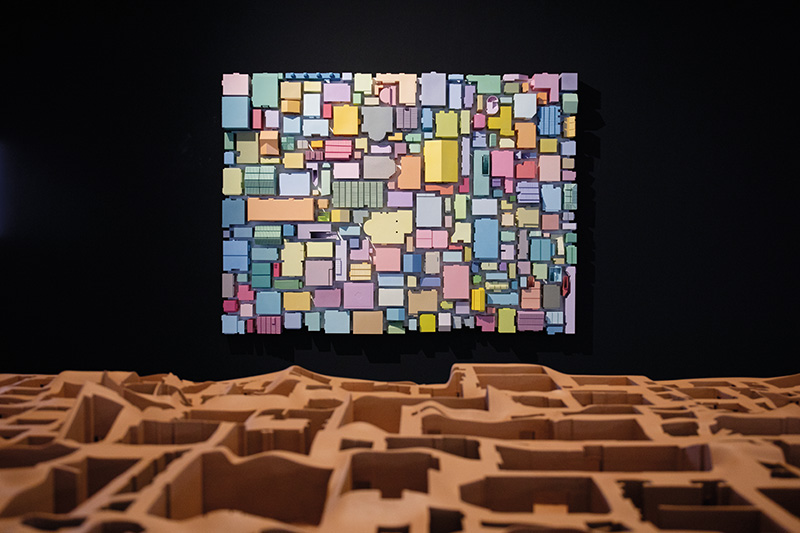

리움미술관 아동문화센터 블랙박스와 그라운드갤러리에서 진행되고 있는 <드림 스크린>은 국내 및 아시아의 신예 작가 26명의 작품 60점을 선보입니다. 인터넷과 게임, 영화 등을 통해 간접적으로 형성된 공포와 시대적 파편을 주제로 삼아 미국 서부 산호세에 위치한 귀신의 집, 윈체스터 하우스를 모티브로 구성되었습니다. 집은 전시 기획 의도의 일부인 ‘공포’스러운 설정을 완성할 수 있는 일종의 세트 기능을 하기도 했고, 기존 미술관 전시장이 가지고 있던 전시 공간으로서 한계나 어려운 점을 효율적으로 보완할 수 있는 핑계로 기능하기도 했습니다. 그뿐만 아니라 미술관이라는 제도가 아닌 집 안에서의 경험을 환기할 수 있는 구조로서, 이 형태는 관람객들에게 이미 제도화된 미술관 경험에서 탈피하여 누군가의 집에 들어오는 낯선 경험을 단번에 만들고 싶었습니다. 이를 위해 가벽뿐만 아니라 바닥과 천장의 높이를 공간마다 달리했고, 거실과 복도, 침실, 주방 등 집 안을 이루는 구조를 전시장 안에 구현했습니다. 그리고 각 공간을 설계한 시점부터 작가들에게 공간에 맞는 작품을 커미션하기도 했습니다. 이번 전시에서 중요한 매개체로 등장하는 ‘스크린’을 통한 경험이 반복되면서 우리가 어느 공간에 있는지 어느 시점에 처해 있는지에 대해 헷갈리게 되고, 물리적인 현실에 대한 생경함을 경험하게 됩니다. 거기에서부터 이 집이 익숙하지만 낯선 공간을 제시할 수 있는 효율적인 틀이 될 수 있을 것이라 생각했습니다. 미로처럼 얽힌 동선의 전시장을 거닐다 보면 길을 잃기도 하는데요. 갔던 길을 돌아와서 다시 가거나 전시의 어떤 부분을 놓칠 수도 있습니다. 전시에는 정해진 경로가 있거나 특정한 감상 순서가 있는 것이 아니라 길을 잃거나 특정한 경로를 반복해도 괜찮습니다. 이것은 마치 우리가 사는 물리적인 (혹은 스크린 안의) 현실의 경험과도 일부 닮아 있다고 생각했고, 관람객이 이런 복잡한 전시 경로에서 자연스럽게 길을 잃는 경험을 하기 바랐습니다. 집은 모두가 가질 수 있는 꽤 보편적인 공간이기 때문에 집에서 시작되는 서사는 시대의 흐름과 상관없이 언제나 유의미하거나 새로울 수 있다고 생각합니다. 예술가들은 이야기가 만들어질 수 있는 곳이면 실험을 지속할 수 있는 것 같아요. 이 전시는 전시의 형식을 실험하고자 인간의 보편적인 조건으로서 집을 의식했고, 이 실험을 위해 ‘윈체스터 하우스’라는 매우 특정하고 보편적이지 않은 집 구조를 전용했습니다. 이 시대에서 전시 형식을 실험하는 한 방편으로서 이 전시가 유효한 사례로 알려지면 좋겠습니다. 전효경 큐레이터

회화 안의 이미지를 공간에서 확장하여 이미지의 반복과 중첩의 효과를 극대화한 비비안 장의 <그리드 형식(궤적)>. 그의 작업에서 반복적으로 나타나는 것은 미래를 예측하는 기제인 알고리즘의 알레고리로 해석된다. © 리움미술관, 김연제

여럿이 함께 식사할 수 있는 다이닝룸 세트장으로 조성된 설치작품은 돈선필의 <통닭라이더>. 전시 기간 중 예고 없이 배달부가 냄새를 풍기며 가져온 치킨을 지정된 인물이 먹는 퍼포먼스가 펼쳐진다. © 리움미술관, 김연제

전시장에 들어서면 가장 먼저 마주하는 프실라 정의 대형 조각 작품 <실내 여행>. 거대한 기계장치의 일부인 롤러 베어링을 형상화한 조각으로 여러 자극 속에서도 평정을 유지하려는 모습을 표현했다. © 리움미술관, 김연제

경계를 넘는 사유

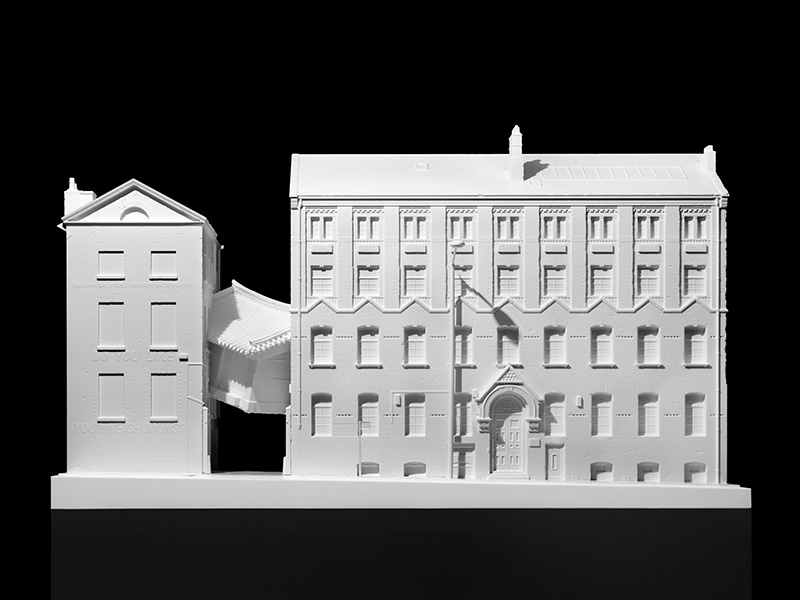

아트선재센터 <서도호: 스페큘레이션스>

서도호가 어린 시절 살던 집과 정원을 16분의 1 크기 모형으로 정교하게 제작해 18륜 트럭의 화물칸에 실은 <비밀의 정원>. 미국적인 풍경을 상징하는 트럭과 서도호의 한옥 집이 대조를 이룬다. © Do Ho Suh, Lehmann Maupin New York, London and Seoul and Victoria Miro London&Venice

서도호가 경험한 이주로부터 발생하는 반향을 탐구하는 과정에서 중요한 기점이 된 작품 <다리를 놓는 집 리버풀>. 영국의 산업도시 리버풀의 두 건물 사이, 어린 시절 집을 축소한 모형을 끼웠다. © Do Ho Suh, Lehmann Maupin, New York and Seoul; Victoria Miro, London/Venice

© 2024. Art Sonje Center

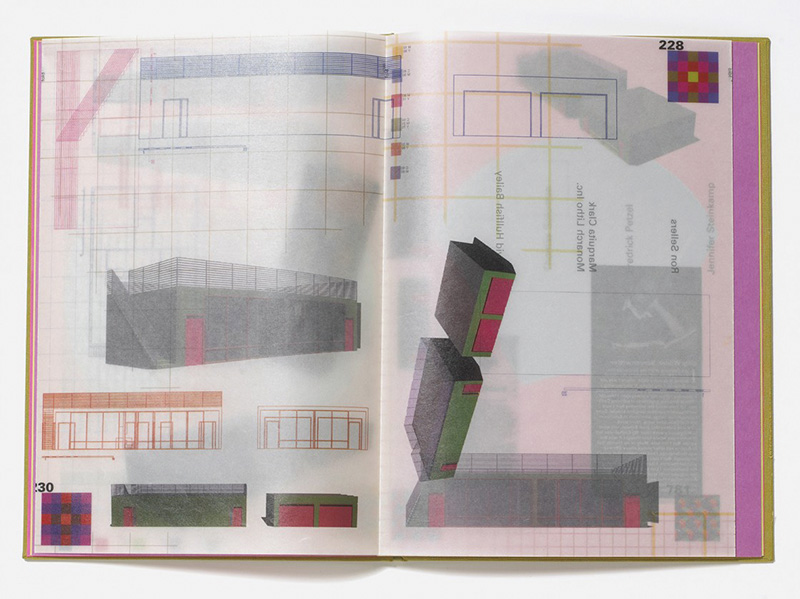

<서도호: 스페큘레이션스>는 서도호가 지난 20년간 탐구해온 시간, 공간, 기억, 움직임의 주제를 ‘스페큘레이션 Speculation(사변, 추론, 사색)’의 개념으로 재구성한 전시입니다. 그의 작업 중 잘 알려진 작업은 작가가 실제 거주한 집이나 작업실 공간을 부드러운 재료인 천으로 만든 작업인데, 장소 특정적 미술의 이동 가능성을 보여줍니다. 그간의 작업은 서도호의 공간을 경험하게 한 것이라면, 이번 전시에서는 작가가 작업 구상과 아이디어에 초점을 맞췄습니다. 여러 프로젝트 중 물리적, 기술적 어려움으로 인해 실현되지 못한 작업에 대한 아이디어와 계획을 살펴볼 수 있습니다. 또한 작가가 만들려는 ‘완벽한 집’에 대한 작업을 가설, 다이어그램, 드로잉, 모형, 애니메이션, 영상, 글 등으로 다각적으로 소개합니다. 서도호 작가가 자신이 살고 있는 집을 천으로 만든다고 했을 때, 좌대를 받치고 있는 군상들이 움직일 거라 했을 때, 서울과 뉴욕 그리고 런던을 잇는 ‘다리 프로젝트’를 시작한다고 했을 때, ‘그것이 정말 가능할까?’ 했습니다. 하지만 그의 구상은 수년 혹은 십여 년에 걸쳐 마침내 실현되고 있습니다. 그리고 다음에는 어떤 작업이 나올지 항상 궁금하게 만듭니다. 이번 아트선재센터에서 개최되는 <서도호: 스페큘레이션스>는 이런 작가의 아이디어와 생각을 볼 수 있습니다. 예술가의 상상과 그것의 구현을 위한 여러 과정을 돌아보는 전시이기에 마치 건축 전시처럼 보일 수도 있고, 또 일반적인 미술 전시와는 다르게 느껴질 수도 있습니다. 산업화 이후로 우린 더 이상 만들어지는 과정보다는 결과에만 집중하고, 완성품만을 추구합니다. 하지만 본 전시는 마치 서도호의 머릿속을 들여다보는 것같이 그가 상상한 세계가 구축되어가는 과정을 보게 합니다. 이번 전시를 통해 예술가의 상상력과 과정을 들여다보며 앞으로의 미래를 상상해보기 바랍니다. 김선정 예술감독

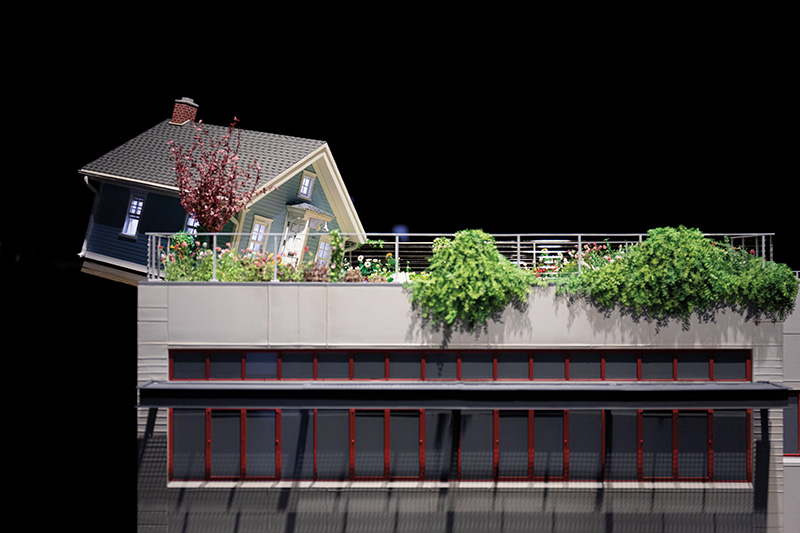

2000년대 후반, ‘한 문화의 건축물이 날아가 다른 문화의 건축물에 박힌다면 어떨까’라는 질문에서 시작된 작품 <별똥별>. 전시에서 선보이는 모형은 미국 캘리포니아대학 샌디에이고에서 실제로 구현된 설치작품을 32분의 1 스케일로 재현한 것이다. 2024. Art Sonje Center

2024. Art Sonje Center

2024. Art Sonje Center

<나의 집/들, 양과 나의 집/들, 음>은 이전에 살던 모든 주거지와 스튜디오를 작은 크기로 축소하여 하나의 건축 모형 설치물로 만든 것이다. 한국, 미국, 독일, 영국의 건물을 한데 모으고 서로를 잇는 연결 공간과 출입구를 건축학적으로 교차해 제작했다. © 2024. Art Sonje Center

© 2024. Art Sonje Center

© 2024. Art Sonje Center

미래의 집

국립현대미술관 과천 <연결하는 집: 대안적 삶을 위한 건축>

이번 전시는 ‘개인과 사회, 장소, 시간’을 주요 주제로 하여, 도시 속 다양한 주거 형태와 미학적 삶의 방식을 탐구한다. 2전시실에서는 승효상, 조민석, 조병수, 최욱 등 한국을 대표하는 건축가들이 설계한 58채의 단독 및 공동 주택을 볼 수 있다. © 손미현

건축에서 실외의 방인 마당을 포함해 14개 방으로 구성된 승효상 건축가의 <수백당>, 1999-2000. © 무라이 오사무

벽돌을 쪼개 붙인 조민석 건축가의 <픽셀 하우스>, 2003. © 김용관

<연결하는 집: 대안적 삶을 위한 건축>은 건축가의 집을 통해 2000년 이후 동시대 한국 현대 건축과 주거 문화를 사회문화적 관점으로 조망해보는 전시입니다. 가족 구성원 및 라이프스타일의 변화, 기후위기 등 빠르게 변화하는 사회 속에서 지속 가능한 삶을 위한 답을 찾고자 했습니다. 집은 본래 사적인 공간이지만, 동시에 궁극적으로 함께 살기 위한 공적인 측면도 지닌 공간이기에,개별 집들이 도시와 연결되는 지점도 탐구해보고자 했습니다. 대한민국의 과반수가 아파트에 거주하는 현실에서, 전시된 비(非)아파트 주택들은 소수의 특수한 사례로, 다른 삶의 양식을 인식하고 주거 변화를 시작하는 계기를 마련합니다. 전시에는 총 30명의 건축가(팀)가 설계한 58채의 단독 및 공동 주택이 소개됩니다. 출품작들은 사회문화적 가치를 논할 수 있는 집들로, 고급 주택보다는 약 330㎡(100평) 이하의 집들이 주를 이룹니다. 이러한 집들은 집짓기에 대한 꿈을 실현할 수 있는 용기를 주는 대상들로, 건축가가 상상한 미래의 집과 그 의도보다 훨씬 더 다채롭게 거주자들의 삶을 보여주고자 했습니다. 이를 통해 우리가 어떻게 다양한 방식으로 공존하며 살아갈 수 있는지, 그리고 그 가능성을 다시 한 번 생각해보기 바랐습니다. 전시 제목에 ‘연결되는’이 아니라 ‘연결하는’이라는 능동형 동사를 쓴 이유입니다. 정다영 전시기획자, CAC 공동 디렉터

<선언하는 집>, <관계 맺는 집> 등 전시에서 선보이는 6개 주제로 구성한 단편영화 및 애니메이션을 감상할 수 있는 ‘주말극장’. © 손미현

절제된 건축적 원형만 담아 네모난 천창을 뚫어낸 조병수 건축가의 <ㅁ자집>, 2004. © 황우섭

집 안과 밖에 경계를 넘나들며 계단과 골목을 재미있게 풀어낸 푸하하하 프렌즈의 <집 안에 골목>, 2019. © 노경

전통과 현대의 융합

서울공예박물관 <공예로 짓는 집>

전시는 바닥, 기둥, 벽 등 건축의 7가지 요소를 소주제로 구성되었다. 관람하고 나면 마치 하나의 집이 지어지는 듯한 경험을 제공하며, 관람객은 ‘공예로 지은 집’을 방문한 인상을 받을 수 있다. 수직적인 세로 기둥과 수평적 보 구조의 결합을 통해 직선의 미학을 강조한 스튜디오 신유의 <LN TEMP>.

<공예로 짓는 집>은 공예와 건축의 관계성에 대해 열린 질문을 던지는 전시입니다. 전통과 현대, 동서양의 경계를 넘어 바닥에서부터 지붕에 이르는 건축의 기본 구조와 개념을 공예적 관점에서 재해석했습니다. 한국적인 현대 건축을 시도한 1세대 건축가 엄덕문은 ‘공예가 커지면 인간이 그 속에 들어가 그 공예품에 안겨지는 생명의 그릇이 된다. 이것이 건축이다’라고 말했습니다. 건축과 공예는 사람의 손으로 짓고 만들며, 실용적 가치와 미적 가치를 동시에 지닌, 인간의 삶을 다루는 예술이라는 점에서 전시를 착안했습니다. 두 분야는 인간 존재에 의미를 부여하고, 삶의 형태와 사람 간의 관계를 조직하며, 시대정신을 내포한다는 공통점을 가집니다. 그러나 산업사회로 접어들면서, ‘집’은 동일한 방식으로 디자인된 건축물과 단조로운 인테리어 그 이상의 의미를 잃어버린 채, 현대인에게는 소외된 존재가 되었습니다. 이번 전시를 통해 공예가 소외된 현대 사회를 의식적으로 극복하는 방안을 모색하고자 합니다. 또한 과거를 단순히 반복하는 것이 아니라, 현재 우리가 살고 있는 시대의 정신을 반영한 공예를 재조명하며, 공예의 적극적인 참여를 통해 인간적이며 자연 친화적이며 지속 가능한 공간과 시대를 만들어나가자는 제안을 담고 있습니다. 정은주 학예연구사

3D 프린팅과 같은 디지털 크래프트를 응용하여 공예가 건축이 된 사례를 보여준 류종대 작가.

유남권 한지의 농도를 달리해 옻칠한 ‘옻지’를 결합해 조형성이 돋보이는 벽을 제작한 유남권 작품.

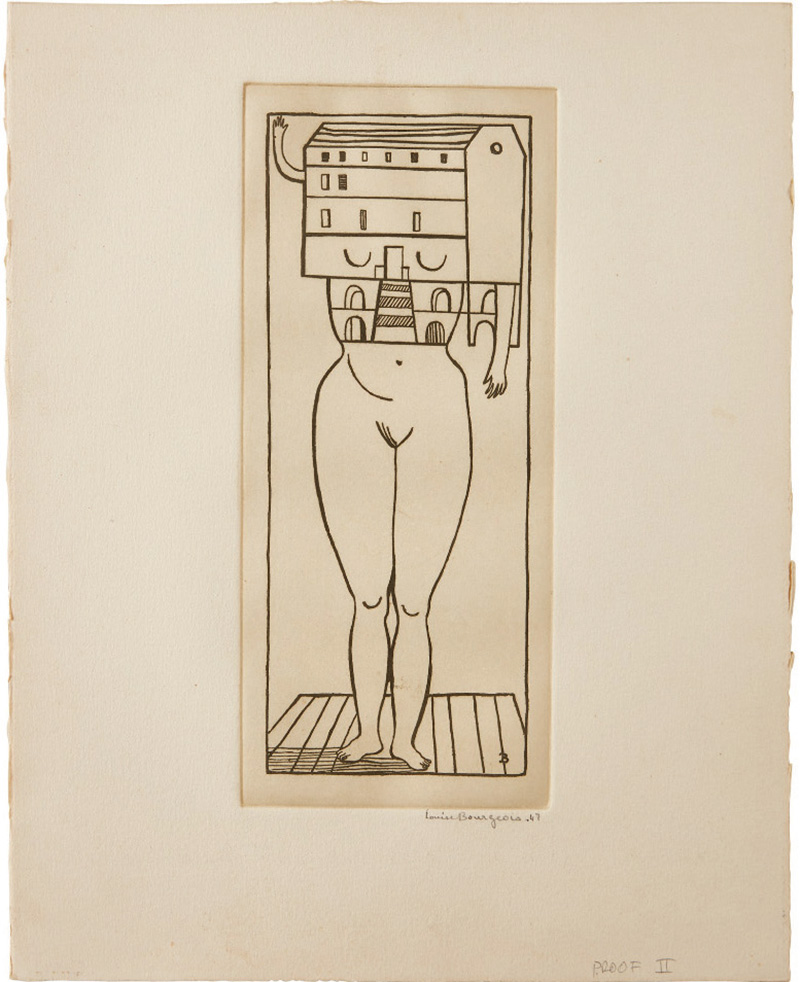

이상화된 환상

비엔나 알베르티나 뮤지엄, 그레고리 크루드슨

<회고 Retrospective>

엄마와 아들이 식탁에 함께 앉아 있지만 서로 다른 곳을 아무런 감정이 없이 바라보고 있는 모습이 왠지 공포스럽다. 영화 세트장의 한 장면 같은 이 작품은 <비네스 더 로즈 Beneath the Roses> 시리즈 중 하나. © Gregory Crewdson

어두컴컴한 저녁 시간, TV를 시청하고 있는 부녀의 모습을 담은 <더 베이스먼트 The Basement>. 생동감이라고는 찾아볼 수 없는 사진 속의 정적이 느껴진다. © Gregory Crewdson

‘집’이라는 개념은 그레고리 크루드슨 Gregory Crewdson의 거의 모든 시리즈에서 중요하게 다뤄지는 주제입니다. 1986년 시작된 첫 번째 작업에서 이 주제가 두드러져 보이기 시작해, 이후 그의 모든 작업에서 변주되며 나타납니다. 크루드슨의 사진은 실제 사람들이 생활하는 환경 속 일상적인 삶을 묘사하듯 보입니다. 예술가가 정교하게 연출한 교외 풍경은 보통 우리가 알고 있는 집이라는 개념을 안전, 이상적인 삶, 가족적 가치와 연관을 짓게 합니다. 그러나 크루드슨의 개념은 외로움과 위협감이 있는 불안한 장면들로 변형시켜 보여줍니다. 인물들은 마치 어딘가에 갇혀 있거나 길을 잃고 버려졌으며, 소외된 듯 보이죠. 이러한 심리적 탐구는 크루드슨 자신의 두려움을 반영하는 것이라고 할 수 있습니다. 개인적으로, 이러한 작업은 인간 조건에 대한 가차 없는 분석이자 사회적 비판으로 이해될 수 있다고 생각합니다. 크루드슨은 이를 통해 가정 생활의 이상화, 즉 집이라는 개념이 하나의 환상임을 폭로하는 것일지도 모릅니다. 발터 모저 Walter Moser 큐레이터

위에는 평범한 욕실 풍경이지만 그 아래는 지하 세계가 펼쳐진다. 서로 다른 세계가 공존하듯 이질적인 풍경을 담은 작품은 <트와일라잇 Twilight> 시리즈 중 하나. © Gregory Crewdson

일상적인 주택 단지를 배경으로 마치 UFO를 바라보듯 하늘에서 쏟아지는 강한 빛을 향해 고개 든 남자를 포착한 작품. 익숙함과 이질감을 동시에 안긴다. 5 비엔나 알베르티나 뮤지엄에서 지난 9월까지 열린 그레고르 크루드슨의 <회고>전 전경. ©Gregory Crewdson

비엔나 알베르티나 뮤지엄에서 지난 9월까지 열린 그레고르 크루드슨의 <회고>전 전경.

팝아트적 시선

비엔나 알베르티나 뮤지엄, 로이 리히텐슈타인

<100주년 전시회 A Centennial Exhibition>

선명한 선과 강렬한 색채, 만화적인 표현 방식이 돋보이는 인테리어 시리즈 <월페이퍼 위드 블루 플로어 인테리어 Wallpaper with blue Floor Interior>, 1992. © Estate of Roy Lichtenstein/Bildrecht, Wien/Vienna 2024, ALBERTINA, Vienna

4명의 여인이 해변가에서 비치발리볼을 하고 있는 모습을 그린 작품 <비치 신 위드 스타피시 Beach Scene with Starfish>, 1995. © Estate of Roy Lichtenstein/Bildrecht, Vienna 2024, Robert Bayer

팝아트의 선구자 로이 리히텐슈타인 Roy Lichtenstein의 인테리어 시리즈는 그의 팝아트 스타일을 통해 가정 공간을 새롭게 해석한 작품입니다. 리히텐슈타인은 상업적 광고와 대중문화에서 흔히 볼 수 있는 시각적 요소를 차용해 집이라는 일상적 공간을 선명한 선과 강렬한 색채로 재현했습니다. 하지만 이러한 표현 방식은 단순히 공간 묘사를 넘어 상업미술과 순수미술, 기계적 복제와 예술적 창작, 원본과 복제물 사이의 경계를 허무는 작업으로 이어집니다. 리히텐슈타인의 인테리어는 사람의 흔적이 거의 없는, 깔끔하고 비인격적인 공간으로 표현됩니다. 이는 가구의 카탈로그나 광고에서 흔히 볼 수 있는 정리된 이미지를 연상시키며, 인간의 감정적 반응보다는 질서와 효율성에 대한 감각을 자극합니다. 그의 인테리어 시리즈는 그 시대의 미국 표준 주택 문화를 반영하지만, 동시에 초현실적이고 고립된 느낌을 줍니다. 그의 작품은 인간의 감정보다는 상업미술의 직설성과 공격성을 부각시키며, 결국 그로 인해 일종의 그로테스크한 풍자가 형성됩니다. 리히텐슈타인의 작품은 상업미술에서 흔히 볼 수 있는 이미지들을 예술로 승화시킴으로써, 집이라는 공간이 대중문화와 상업적 이미지의 혼합 속에서 재구성될 수 있음을 보여줍니다. 이러한 점은 그의 인테리어 시리즈가 오늘날 ‘집’이라는 주제를 다루는 전시들과 맥을 같이하며, 가정이 단순한 주거 공간을 넘어 예술적 실험과 표현의 무대가 되는 방식을 시사합니다. 구닐드 바우어 Gunhild Bauer 큐레이터

비엔나 알베르티나 뮤지엄에서 지난 7월까지 열린 로이 리히텐슈타인의 100주년 기념 전시회 전경.

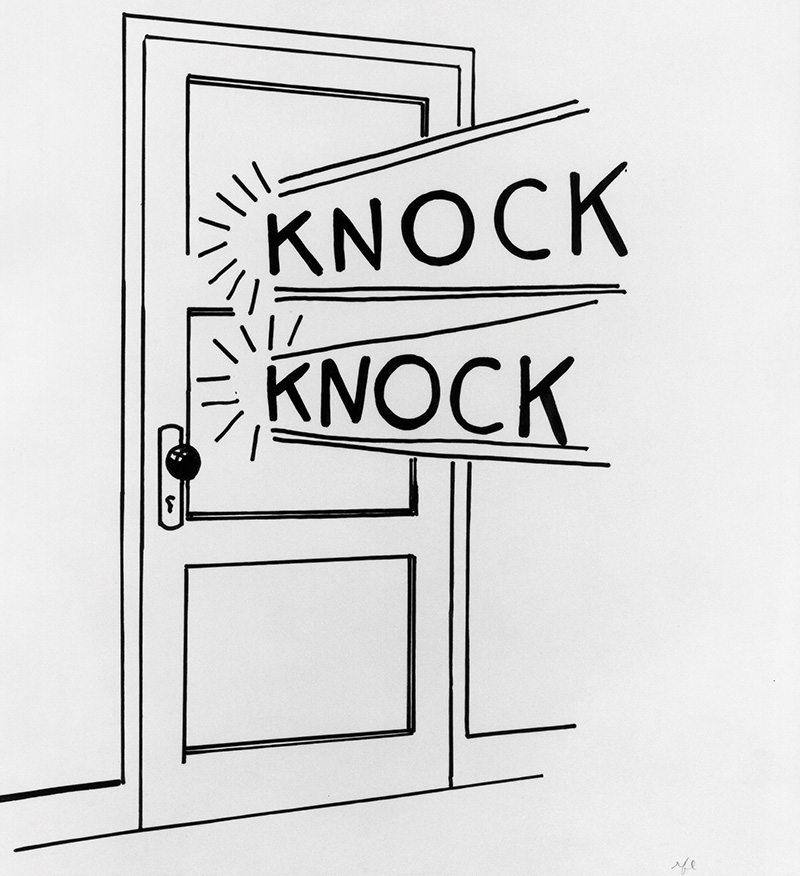

문을 두드릴 때 나는 소리를 글자로 그려 직관적으로 표현한 작품 <넉넉 Knock Knock>, 1961.

익숙함 속의 새로운 발견

밀라노 트리엔날레 디자인 뮤지엄, 잉가 셈페

<불완전한 집 The Imperfect Home>

크바드랏을 위해 디자인한 직물로 벽을 세운 거실 전경. 카펠리니 Cappellini를 위해 디자인한 플리츠 PO/202 플로어 램프, 리네 로제 Ligne Roset의 모엘 Moël 소파 등 그녀는 다양한 브랜드를 위해 디자인한 가구와 오브제로 채웠다. © Gianluca Di Loia

이 전시는 마치 누군가가 살다가 방금 떠난 듯한 집처럼 꾸며져 있습니다. 스튜디오 A/C와 협업해 작은 집(150㎡)을 만들었는데 거실, 욕실, 홈오피스와 침실, 주방이 순서대로 이어집니다. 각 공간에는 램프, 테이블, 의자, 침대, 샤워기, 문손잡이 등 일상적인 가정용품이 어지럽게 놓여 있어요. 침대 시트는 구겨지고, 양초는 반쯤 탔습니다. 욕실 세면대에는 자른 머리카락이 남아 있고, 더러운 커피잔과 빨랫감도 볼 수 있어요. 바로 살아 있는 공간의 한가운데에 있는 것입니다. 그야말로 ‘불완전한 집’이죠. 관람객들은 이 공간에서 책을 읽거나 조명을 켰다 끄는 등의 일상적인 활동을 체험하며 ‘불완전한 집’에 흔적을 남길 수도 있습니다. 그동안 제가 디자인한 제품들을 모아 하나의 집을 만들고 싶었습니다. 전 예술가가 아닌 디자이너이기 때문에, 손댈 수 없는 걸작이 아니라 일상 속에서 우리가 사용하는 도구들을 선보이기에 적합하다고 생각했습니다. 집은 개인의 피난처이자 자신만의 세계를 만들어가는 공간입니다. 저는 이런 제품들이 어떻게 산업적으로 만들어지는지에 관심이 많습니다. 요즘 전시에서 디자인이 종종 정치적 메시지를 담는 수단으로 사용되지만, 저는 사용자의 행동을 관찰하는 데에서 시작합니다. 그들의 행동을 유도하기보다 자연스럽게지원하면서, 삶을 편리하게 만드는 품질과 개성, 기능을 부여하는 것이죠. 사람과 환경을 존중하는 지속 가능한 제품을 만드는 것이 디자이너로서 중요한 책임이라고 생각합니다. 잉가 셈페 Inga Sempé 디자이너

리폼 코펜하겐 Reform CPH을 위해 디자인한 칼럼 캐비닛 Column Cabinet을 설치한 주방. 알레시의 콜로 알토 Collo Alto 수저, 이탈라 Ittala의 필리그라니 플레이트 Filigraani Plate 등 위트 넘치는 아이템이 가득하다. © Gianluca Di Loia

© Gianluca Di Loia

칫솔과 머리카락이 놓여 생생한 느낌을 더한 욕실. 이곳에는 지오 폰티 Gio Ponti의 1950년대 변기와 아킬레 카스티글리오니 Achille Castiglioni의 1970년대 세면대를 두었다. 이번 전시에 몇 안 되는, 잉가 셈페가 디자인하지 않은 제품이다. © Gianluca Di Loia

거대한 러그를 벽에 건 침실 전경. © Gianluca Di Loia

연결과 창조의 공간

런던 디자인 페스티벌, <메이킹 룸 Making Room>

<메이킹 룸>은 큐레이터 제인 위더스 스튜디오 Jane Withers Studio가 큐레이팅한 ‘학습의 실천 The Practice of Learning’의 일환으로, 실용적인 기술과 공동 학습에 중점을 두고 열렸다. © Diogo

‘메이킹 룸’은 런던 디자인 페스티벌 기간 동안 브롬튼 디자인 지구에서 열린 워크숍 프로그램인데, 학습을 위한 새로운 환경을 창조하고 제가 디자인한 가구 컬렉션을 공개했습니다. 이 가구들은 일상에서 사용하는 것들, 즉 집과 관련된 물건들이에요. 사람들이 매일 사용하는 의자, 테이블, 선반 등은 단순히 물리적 객체를 넘어 우리가 소통하고 경험을 나누는 공간을 만들어줍니다. 이러한 가구와 도구들을 만드는 과정은 단지 ‘물건’을 만드는 것이 아니라, 우리의 생활 공간을 더 의미 있는 곳으로 바꾸는 탐구이기도 합니다. 모든 사물에는 이야기가 있고, 디자인은 그 이야기를 배울 수 있는 언어입니다. 그것이 ‘메이킹 룸’의 핵심 메시지입니다. 안두 마세보 Andu Masebo 제품 디자이너

© Diogo

책장과 의자, 스피커 세트가 놓인 전시장에는 워크숍 참여자들이 만든 알루미늄 꽃병과 종이 램프들로 채워져 더욱 풍부한 공간을 완성했다. © Diogo

선반 제작 작업장에는 디자인 서적을 볼 수 있는 도서관으로 만들었다. © Diogo

런던에는 사람들이 자라면서 경험한 교육을 넘어설 수 있는 새로운 디자인 공간이 부족합니다. 젊은 디자이너들에게 허락과 영감, 물리적 공간을 제공해야 그들의 에너지를 목격할 수 있습니다. 이번 프로그램에서 사람들이 함께 가구를 만들고 아이디어를 나누는 과정은 단순한 작업을 넘어 공동체와 창의성을 연결하는 시간이었습니다. 8일간 초대한 창작자들은 이 새로운 사고방식을 진정으로 대표하는 분들로, 이들을 한 공간에 모은 것은 이전에 없었던 일이죠. ‘메이킹 룸’은 그 시작점이 될 것입니다. 마이키 크리잔노스키 Mikey Krzyzanowski 크리에이티브 디렉터