기계적 정밀함과 자연의 우연성이 만났다. 기하학적 정렬 속 파동과 빛의 상호작용을 탐구하는 김준수, 자연 현상을 재해석해 시각적 시를 그려내는 서문섭. 두 작가는 서로 다른 방식으로 예술적인 움직임을 만들어낸다.

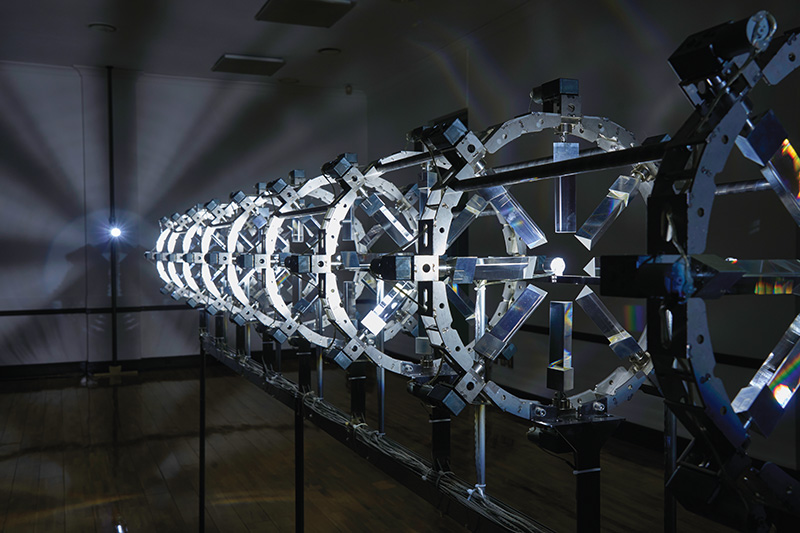

모터, 기어, 베어링 같은 기계 메커니즘을 통해 빛의 굴절과 산란을 표현한 <49 Seconds, 11 Seconds>, 2024.

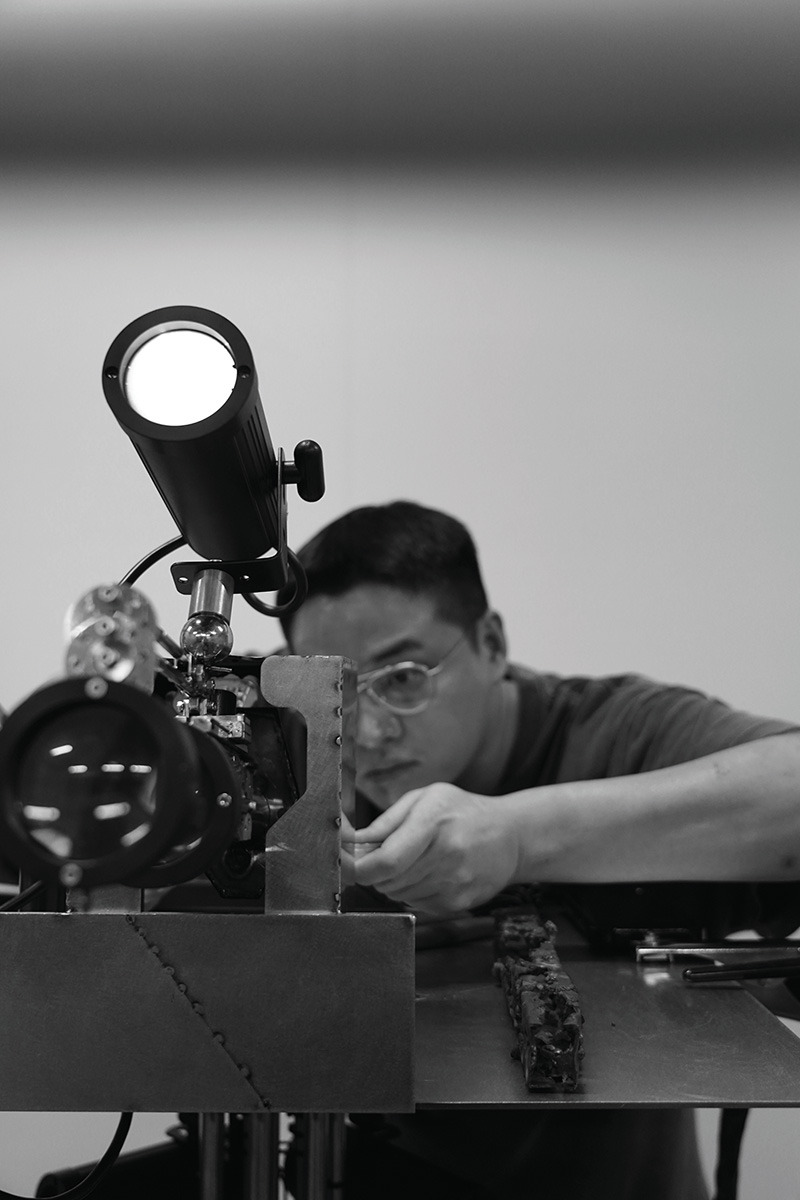

기계적 정밀함과 메커니즘을 탐구하는 김준수 작가.

정밀한 감각의 세계, 김준수

서울을 기반으로 활동하고 있는 김준수 작가는 금속, 유리, 레진 같은 소재를 활용해 기계적 정밀함과 메커니즘을 예술로 승화시킨다. 빛과 파동을 통해 공간의 변화를 탐구하며 ‘모든 오브젝트는 구성 요소다’라는 개념 아래, 작품의 부품들을 끊임없이 탐구한다. 수평과 수직의 기하학적 정렬에 집착하면서도 자연 속 우연적 요소를 통합하는 그의 작업은 기계와 인간의 경계를 흐리며 감각적 경험과 철저한 기술적 완성도 사이의 긴장감을 보여준다.

INSTAGRAM @urlook_kr

움직이면서 영롱한 빛을 만들어내는 작품.

금속과 빛, 그리고 기계적 움직임을 중심으로 작업하게 된 계기가 있나요? 금속을 다루다 보니 기계적 설계와 메커니즘에 관심이 생겼습니다. 메커니즘을 더 배우고 싶어서 기계공학을 전공한 친구에게 과외를 받았는데, 그 과정에서 수치적으로 소통하는 방식이 예술과 다르게 느껴졌어요. 그 후로 모델링을 깊이 있게 공부하며 작업을 발전시켰습니다.

주로 금속, 유리, 레진과 같은 소재를 사용합니다. 이러한 재료가 작품에서 가지는 의미는 무엇인가요? 빛, 그리고 투명한 은빛 물성을 사용하는 이유는 이러한 물성이 영원할 것 같은 느낌을 주기 때문입니다. 예를 들어 투명하거나 반투명한 물체는 빛을 완전히 튕겨내지 않고 어느 정도 흡수하죠. 그래서 그런 색으로 우리 눈에 보이는 거고요. 그런데 투명한 은빛 물성은 어느 정도 빛이 흡수되는 것들이 주변 환경에 의해 변화되니까 굉장히 이질적인 물성이라는 생각이 들었어요. 영원할 것 같은 느낌도 들고요. 실제로 스테인리스 스틸이나 알루미늄 같은 것은 부식되지 않잖아요. 이러한 물성이 저에게는 영원함에 대한 이미지를 떠올리게 해 이질적이면서도 동시에 매력적으로 다가옵니다.

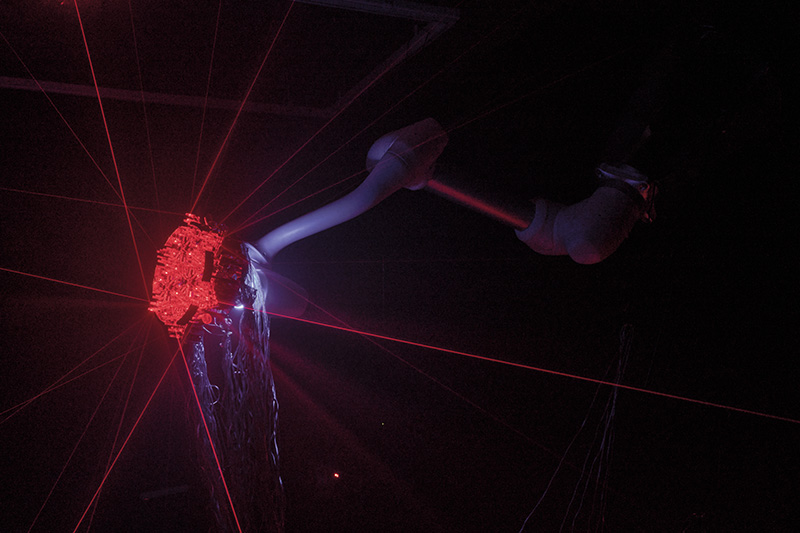

의료용으로 개발된 이 로봇 핸드는 사람의 손을 본따 제작되었다.

포르쉐 스코프 서울에서 선보인 작품.

작품에서 모터나 기계 부품들의 정밀한 움직임은 매우 중요한 요소입니다. 0.01mm의 정밀도가 주는 감각적 경험에 대해 조금 더 구체적으로 설명해 주세요. 저는 키네틱 작업을 하면서 작업의 원동력을 얻는 부분이 부품의 공차라고 생각해요. 예를 들어 어떠한 원형부품의 결합 방식에 있어 암놈과 수놈이 동일하게 30mm면 결합이 안 되거든요. 그래서 조립 공차라고 보통 부품 간에 100분의 2에서 100분의 3 정도 공차를 준다고 하는데, 이게 0.02~0.03mm 정도 돼요. 사람의 머리카락(0.1mm 정도)보다 얇은 두께의 단위까지 정밀하게 가공해 그 부품을 다 결합했을 때, 작품이 움직이는 것 자체가 저에게는 큰 원동력입니다.

컴퓨터 모델링과 실제 가공 결과물 사이에 차이가 있을 때, 이를 어떻게 극복 하시나요? 그리고 그런 차이에서 오는 도전이 작업에 어떤 영향을 미치는지 궁금합니다. 컴퓨터 모델링과 실제 가공 결과물 사이에는 분명 차이가 존재합니다. 사실 0.02mm라는 단위는 눈으로 구별이 안 되거든요. 그런데 이걸 가공하는 모터인 엔코더라는 부품은 1도를 몇천 개 단위로도 쪼갤 수 있어요. 그만큼 정확하게 가공하는데, 이 차이를 극복하는 방법 중 하나는 계속해서 정밀한 조정과 테스트를 반복하는 것이죠. 가공의 정밀도를 유지하기 위해 17비트 엔코더 같은 고성능 부품을 사용해서 360도를 13만1072단계로 나눌 수 있는 수준으로 조절합니다. 또한, 작품이 실제로 완성된 후에는 예상한 것과 비교하며 끊임없이 개선해나가는 과정도 중요해요. 그 차이에서 오는 도전은 작업의 정교함을 높이는 계기가 되고, 마치 신체의 장기를 조립하는 듯한 감각을 경험하게 합니다. 이런 과정이 반복되면서 기계와 인간의 경계가 흐려지고, 작업이 단순한 기계적 조작을 넘어서 더 큰 생명체처럼 느껴지기도 합니다.

빛의 굴절과 파동을 실험하며 관람객에게 어떠한 새로운 시각적 경험을 제공하고자 하나요? 그 안에 담긴 메시지가 있다면요? 오브젝트에 파동 데이터를 투영함으로써 공간상의 ‘장의 분포’를 더욱 확장시키고자 합니다. 공간상의 ‘장의 분포’는 모든 힘의 근원이며, 그 힘은 공간을 척도로 하는 인체의 감각을 확장시킨다고 생각해요. 빛은 객관화된 도구이자 주관적인 경험의 대상으로, 작품이 설치된 공간은 관객의 존재에 전적으로 의존하게 돼요. 더불어 빛은 공간을 밝히는 에너지의 장이기도 합니다. 공간은 끊임없이 변화하는 ‘장의 분포’를 형성하고, 그 안에서 작품을 바라보는 관객은 경계 없이 연결된 파동의 흐름 안에서 작품을 사유할 수 있습니다.

특정 방정식을 통해 약 100개의 무작위 솔레노이드 움직임과 레이저의 밝기 변화를 구현하는 로봇 핸드.

공학 기술과 예술이 결합된 작업에서 가장 큰 도전과 매력은 무엇인지 궁금합니다. ‘불쾌한 골짜기 Uncanny Valley’를 넘어서 기계 생명체를 창조하는 것이 제 목표입니다.

하나의 작품을 완성하기까지 그 과정은 어떻게 진행되나요? 머릿속에서 구체적으로 구상한 후 3D 모델링을 하고, CNC 부품을 가공해 바로 조립합니다. 3D 모델링 과정에서 아주 디테일하고 꼼꼼하게 모든 결합성과 움직임을 체크합니다. 그 때문에 프로토타입 없이 바로 조립 가능한 경우가 많아요. 작품 외부의 조명 세팅은 현장에서 즉흥적으로 설치하고 있습니다. 그 이유는 공간의 형태나 분위기는 제 스스로 남겨두는 마지막 변수이기 때문이에요. 구상부터 전시까지는 보통 3개월이 걸립니다.

포르쉐 스코프 서울에서 협동 로봇을 활용한 작업을 선보였는데, 로봇과 함께 작업하며 얻은 새로움이 있었나요? 저는 ‘마운팅’의 개념을 확장하고 싶어요. 자동차 헤드라이트, 로봇암 끝, 건축물 등 다양한 오브젝트에 작품을 결합하면서, ‘모든 오브젝트는 구성 요소 All objects are components’라는 개념을 떠올리게 되었습니다. 즉, 작품의 부품들이 다음 작품의 구성 요소가 되는 것입니다. 작업에서는 수평과 수직이 중요해서 수평계를 자주 사용하는데, 한 번은 수평이 맞지 않아 무인도에서 주워온 수석을 끼워넣어 해결한 적이 있어요. 그때 모든 오브젝트가 결국 구성 요소라는 깨달음을 얻었죠. 저는 기계 장치가 완벽하게 결합될 때 희열을 느끼고, 그 과정이 작업의 원동력이 됩니다. 기계를 많이 다루다 보니, 모든 것은 ‘전기적 신호’에서 시작된다고 생각하게 됐어요. 뉴런 간의 소통이 전기적 신호로 이루어지듯이, 작품을 만드는 저의 손가락 움직임도 뇌에서 발생한 전기 신호가 원인이 되는 거죠. 이 경로를 상상하면서 기계에 대한 깊은 생각이, 제 몸에 대해서도 더 깊은 통찰을 불러일으켰습니다.

앞으로 계획하고 있는 프로젝트나 실험이 있나요? 최근에 반려견 ‘치보’와 함께 산책을 많이 하고 있어요. 태양이 떠 있는 낮에 활동하는 시간이 많이 는 덕분에 태양의 빛이 도시 건축물, 자연물의 그림자나 반사를 통해 만들어내는 패턴을 굉장히 흥미롭게 보고 있습니다. 작품의 LED, 거울, 프리즘, 부품 안에서 빛이 어떻게 움직일지 상상하곤 합니다. 그래서 대자연, 도시 안에서 걷고 있는 제가 작품 안에 들어와 있다는 상상으로 이어지더라고요. 앞으로는 자연과 유기적으로 결합된 작품을 만들어보고 싶습니다.

퍼플 바질 Purple Basil

퍼플 바질 Purple Basil 에어리 블루 Airy Blue

에어리 블루 Airy Blue