길을 걷다 주운 작은 돌, 잘 들리지 않는 라디오 소리, 그리고 일상의 미세한 감각….

삶의 작은 순간 속에서 작업의 실마리를 발견하는 작가 양정욱과의 인터뷰.

국립현대미술관이 선정한 ‘올해의 작가상 2024’ 수상을 축하드립니다. 감사합니다. 이번 전시에 함께한 작가 분들 모두가 훌륭한 작업을 하고 계셨습니다. 제가 그저 운이 좋았던 게 아닐까 생각합니다. 그리고 ‘앞으로 얼마간은 운이 좋을 수도 있겠구나’ 하고 생각해봅니다.

수상 전에는 중고마켓을 통해 미술 도구를 처분하고, 작업을 그만두려 하셨다고요. 이번 상이 앞으로 자신의 미술 인생에 큰 전환점이 될 수 있을까요? 미술 인생은 사실 중요하지 않습니다. 인생이라는 옷소매 끝에 미술이 묻은 거죠. 분명 직업적으로 탄력은 생길 것 같습니다. 이 정도 사건이라면 묻었다기보다는 옷에 쏟았다고 하는 게 맞겠죠. 저는 살아가면서 그때그때 최선을 다하려 합니다. 그 정도면 좋은 기분으로 살아갈 수 있습니다. 작은 것, 큰 것이 아니라 주어진 것에 만족하고 즐기고 살아갑니다. 중고 물품도 잘 팔릴 때는 즐거웠습니다. 마켓에 올릴 사진을 찍는 것도 꽤나 즐거웠고, 물건과 낯선 구매자를 매치해보는 것도 재미있었습니다. 저는 앞으로 어떤 일이 생길지 알 수 없습니다. 늘 하던 대로, 그 속에서 유연함을 가진 채 다음 일들을 맞이할 것입니다.

작가님에게는 사람 혹은 사람들의 이야기, 큰 사건보다는 일상의 삶이 작업의 소재가 되죠. 세상은 ‘더 높이, 더 빨리, 더 강하게’라는 올림픽 구호처럼 그렇게 되어가고 있습니다. 이런 것은 일상의 행복감을 느끼기 어렵게 합니다. 어떤 일상의 사건이 누군가에게는 크고 소중하게 다가올 수 있습니다. 우리는 늘 올려다 보고, 멀리 어딘가를 바라봅니다. 우리의 삶은 올림픽이 아닙니다. 우리 일상의 구호는 다른 것이어야 합니다. ‘조금은 낮고, 조금은 느리게, 그리고 조금은 연약하게’.

작업을 그만두려 했던 작가님을 일으킨 것도 거창하거나 대단한 목표보다는 ‘주어진 것을 열심히 하기로 했잖아’라는, 작은 마음가짐이었다고요. 제게 작은 아날로그 라디오가 있습니다. 그다지 좋은 것은 아니어서 볼륨이 이상합니다. 소리 레벨을 1부터 10까지로 본다면, 4부터 소리가 납니다. 1과 3 사이의 작은 소리는 들을 수 없습니다. 저와 라디오 사이에는 그런 교감을 나눌 수 없습니다. 우리 일상은 1과 3 사이의 소리라고 생각합니다. 이런 소리가 들릴 때 우리는 주변과 대화할 수 있습니다. 슬픔을 알아채고, 곤경을 알아채고, 기쁨을 알아채는 감각은 아주 미세한 것들로부터 이해되어야 합니다. 저는 그런 사람들이 많은 세상에서 우리의 다음 세대가 자라났으면 합니다.

행복에는 무뎌지기 쉬운 반면 불행은 더욱 크게 느껴지는 만큼, 사람들은 의도적으로라도 감각을 닫으려고 하기 마련이잖아요. 이런 사소한 감각을 계속해서 깨우치려 하는 일도 작가로서의 수행에 가깝다는 생각이 들었습니다. 다양한 일상이 있습니다. 그 일상에는 그만큼이나 다양한 길이의 실이 있습니다. 한쪽 끝으로 갈수록 불행에 가까워지고, 반대의 끝으로 갈수록 행복에 가까워집니다. 한없이 긴 실은 어쩌면 환상입니다. 끝이 안 보이는 실에 서서는 자신의 위치가 늘 불안하고, 자신이 이미 행복 가까이에 서 있음에도 이를 알지 못합니다. 저는 우리 대부분이 많은 시간을 환상 세계에서 보낸다고 생각합니다. 하지만 일상은 비교적 짧은 실입니다. 불행 끝에서는 행복이 보여 희망이 되고, 행복 끝에서는 불행도 있다는 것을 알고 준비할 수 있습니다. 어쩌면 수행은 자꾸 길어지는 마음 실을 원래대로 되돌리고, 끝과 끝이 자꾸 떨어지는 실을 이어 붙이는 일이 아닐까요.

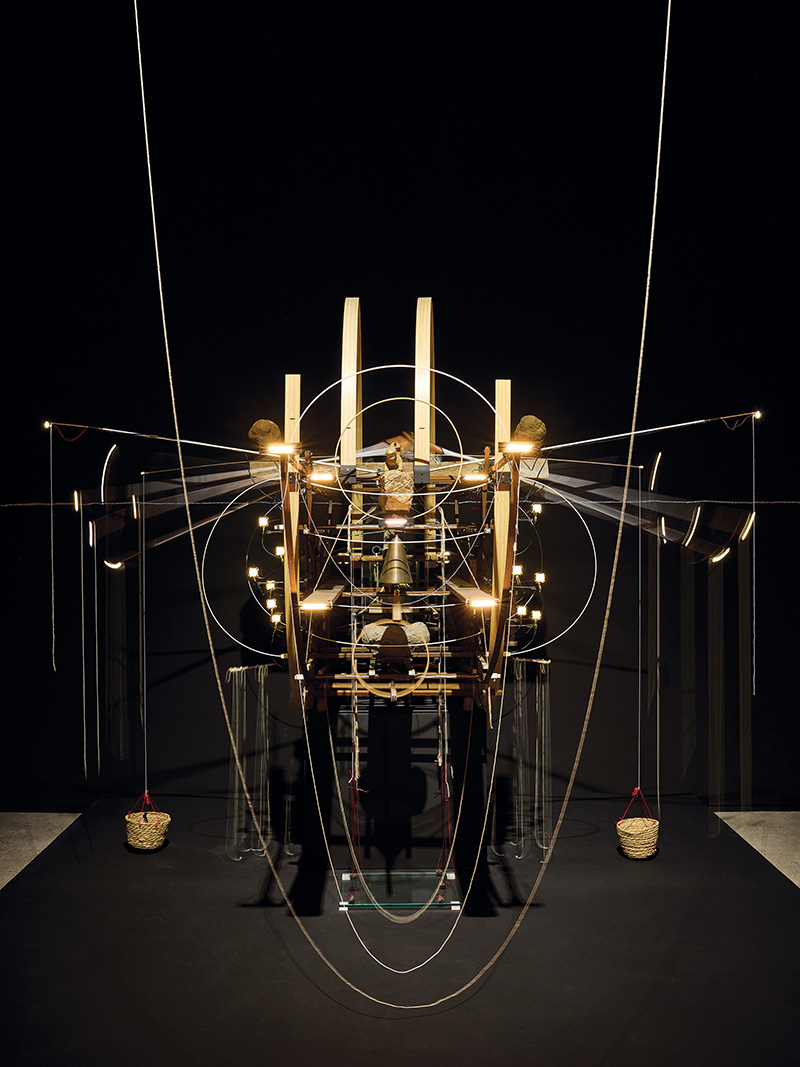

작품 <서로 아껴주는 마음> 앞에 선 양정욱 작가.

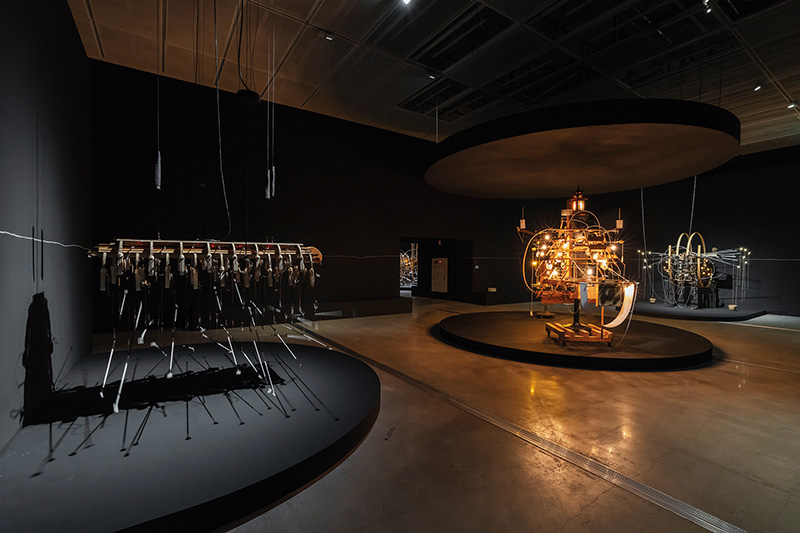

<올해의 작가상 2024> 전시 전경.

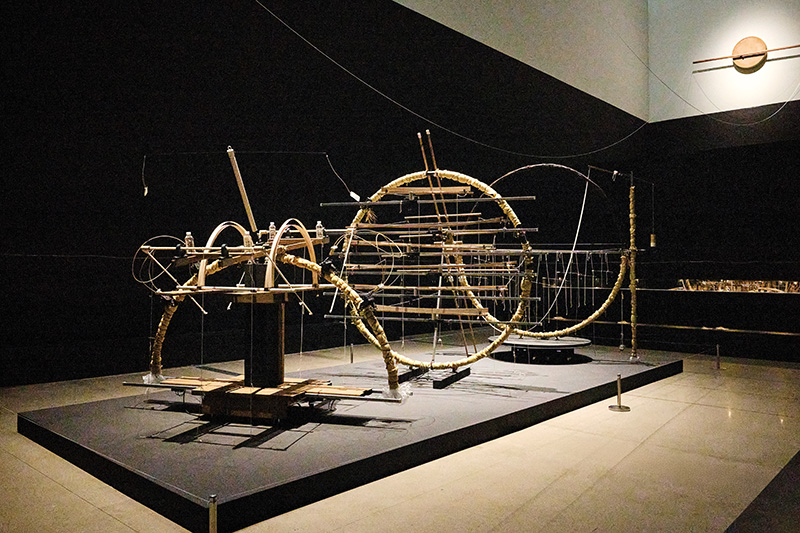

전시장을 보면 벽이 분필로 그은 선으로 연결되어 있습니다. <서서 일하는 사람들> #9와 #22 사이에도 선이 있고요. 사실 제 경우는 창작의 과정에서 구체적인 의미를 못 찾고 작업을 진행합니다. ‘왜인지 해야 할 것 같은 일이기 때문에 해본다’는 식입니다. 이야기를 고르고, 수많은 것을 선택할 때 내가 해야 한다는 확신은 작업 시간을 버티게 하고 실현하게 만듭니다. 실현이 되고, 만나보고 나면 의미가 뚜렷해집니다. 기절한 상태에서 본능적으로 팔을 뻗어 득점하는 경우 같은 것입니다. 선명한 목적을 떠올려보면 관객의 움직임을 이용할 생각이 들지 않습니다. 관객이 서서 이동하면 선이 가려지면서, 관객 자체의 움직임을 다른 관객이 느낄 수 있습니다. 그러면 전시장에서 작품과 사람이 같이 움직이는 모습을 연출할 수 있다고 생각했습니다. 센서 같은 게 없는, 양정욱식 인터랙티브 장난이라고 보시면 되겠습니다. 어찌 보면 작업은 대부분 선의 조합입니다. 저는 선을 좋아합니다. 끝과 끝이 있기 때문입니다. <서서 일하는 사람들>에 있는 선의 경우는 9번에서 22번까지 장난처럼 놓아보았습니다. 벽의 분필 선도, 바닥의 실도 전시 오픈을 앞두고 갑자기 하게 되었습니다. 아마 지루해서 시작된 장난일지도 모르겠습니다.

작품을 보면 종, 돌, 전구, 장난감 부품이나 멍석 등 다양한 요소가 어우러져 있죠. 제 작업은 사람을 다루거나 사람들을 다룹니다. 오브제는 그들의 이야기를 설명하는 힌트 같은 것이기도 합니다. 종이나 사발에서 나는 소리는 반복적인 움직임을 청각적으로 환기시켜 주기도 하고, 멀리서부터 작품을 존재하게 만들어줍니다. 공간 구석구석 작품이 있도록 만듭니다. 단순하게 설명했지만, 하나하나의 오브제에 대한 생각만으로도 책을 만들 수 있습니다. 돌에 대해 쓴 글이 생각나서 남겨보겠습니다. “길을 걷다가 돌을 하나 주웠다./ 작은 돌이었다. 돌이 좋아 보였다. 가지고 싶은 마음이 들었다. 주머니에 넣고 집에 걸어가는 길에 한참을 만지작거린다. 모양을 상상했다./ 집에 돌아와서 책상에 돌을 놓았다. 어떻게 놓아야 할지 고민이 되었다. 모양이 달라졌다. 아니 돌은 사실 그대로다. 걸어오는 동안 조금 만지작거렸다고 돌의 모양이 변할 리가 없다. 하지만 달라졌다. 길에 어떻게 놓여 있었는지 생각했다. 기억이 없다./ 아까는 좋아 보이던 돌이 지금은 별로다. 실망하고 돌아서다 옆을 보니 다시 마음에 들었다. 그래서 옆을 앞이라고 생각하고, 방향을 돌려두었다./ 그 뒤로도 돌은 뒤였던 부분이 앞이 되고, 위였던 부분이 바닥면이 되어 놓여졌다. 매일 방향이 변하고, 매년 방향이 변했다. 하지만 그 돌의 모양은 변하지 않았다.”

소설, 시 등 문학 창작 활동도 꾸준히 하시죠. 실제로 전시장엔 작업과 관련된 짧은 이야기를 읽을 수 있고요. 저는 글을 쓰는 것이 본업에 가깝다고 생각합니다. 작품은 글의 표지에 가깝습니다. 표지가 선택되어야 책을 꺼내 보니까요. 표지를 보는 관객이 독자로 변하는 순간을 저는 좋아합니다.

‘저녁이 돼서야 알게 된 세 명의 동료들’의 배경음을 위해 피아노를 직접 연주하기도 하셨다고요. 저는 사진을 볼 때면, 사진을 찍는 사람은 어떤 모습이었을까 생각합니다. 작품의 세 사람 중 한 사람이 피아노를 연주한다고 생각했습니다. 연주라기보다는 건반을 눌렀다고 해야 할 것 같습니다.

일주일에 한 번씩 전시장에 가서 관람객들의 반응을 관찰한다고 하셨는데, 이를 통해 무엇을 느끼시는지요. 작업은 사람들을 연결하는 것에 있습니다. 작업을 핑계로 서로가 서로를 바라보게 하는 것이 제 기쁨이고 미술 직업인으로서 어떤 사명입니다.

지금 진행하고 있는 작업이나, 앞으로 예정된 일정이 있으신가요? 늘 하던 대로 지낼 예정입니다. 크고 작은 전시가 있을지도 모르겠습니다. 올해는 잡문과 그림을 모아 잡문집과 그림집 만드는 일에 좀 더 신경 써보고 싶습니다.