한 세기가 지나서야 우리에게 도달한 힐마 아프 클린트의 감각 이전의 추상, 그리고 예술의 잠재 행태로서의 회화.

힐마 아프 클린트, (No. 7, 성인기), 그룹 IV, 10점의 대형 그림, 1907, 종이에 템페라, 캔버스에 부착, 315 × 235cm.

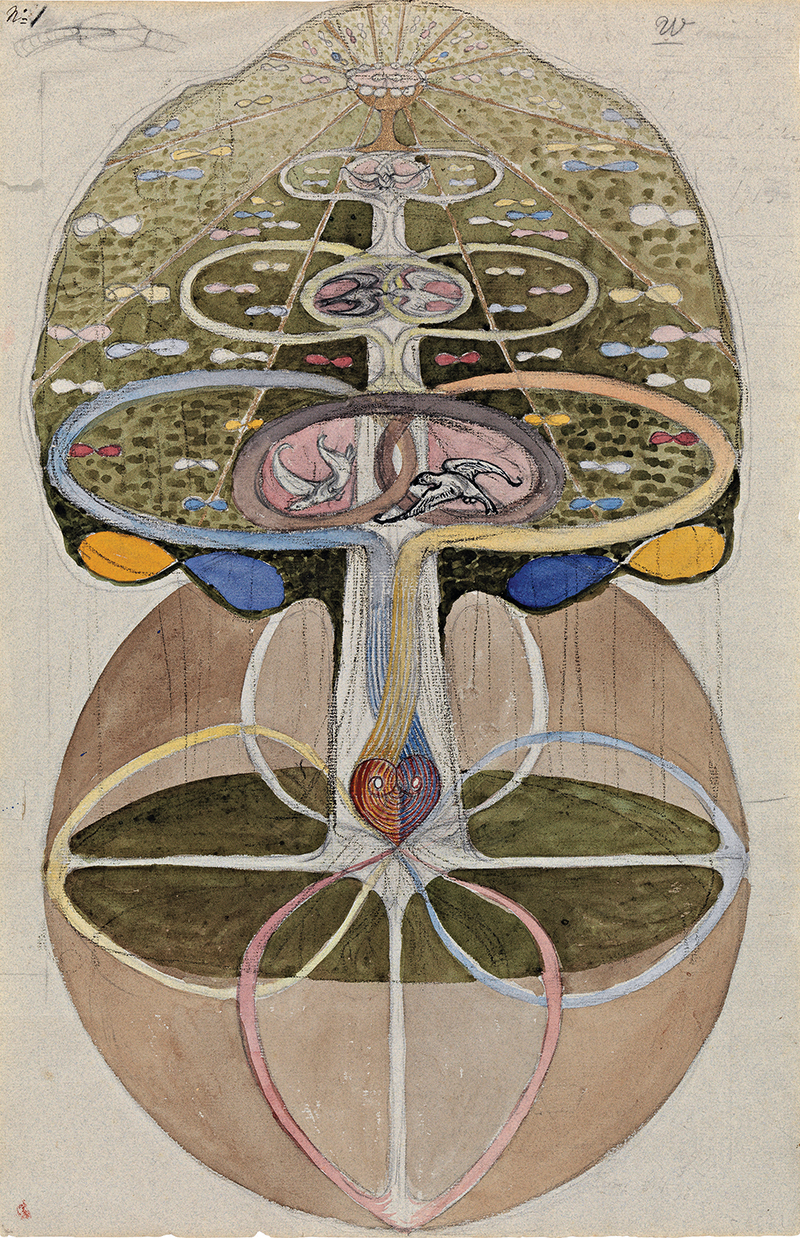

힐마 아프 클린트, (No. 1, 인식의 나무), W 연작, 1913, 종이에 수채, 과슈, 흑연, 잉크, 45.7 × 29.5cm.

힐마 아프 클린트, <나선형 계단에 관한 조형 습작(빛과 그림자)>, 1880, 종이에 목탄, 흑연, 62 × 49cm.

예술은 언제나 동시대의 감각만으로 해석되지 않는다. 힐마 아프 클린트는 그 시차를 가장 예리하게 보여주는 작가다. 20세기 초, 칸딘스키보다 이른 시기에 추상 회화를 전개한 그의 회화는 시대가 감당하기엔 너무 앞서 있었다. “내가 죽은 후 20년 동안 내 작품을 공개하지 말라”는 유언을 남기고, 스스로 “미래를 위한 그림”이라 명명한 그의 작업들은 한 세기에 걸친 지연 끝, 마침내 우리에게 도달했다. 부산현대미술관에서 열리는 <힐마 아프 클린트: 적절한 소환>은 바로 그 시간의 틈을 가로지른 전시다. 전시는 총 139점의 회화, 드로잉, 기록을 통해 클린트의 회화적 사유를 입체적으로 조망한다. 이 전시는 단순한 회고가 아니다. 제목에 쓰인 ‘적절한 소환’이라는 표현은 그에 대한 반문에 가깝다. 활동한 지 100여 년이 지난 지금 이 시점에, 우리는 왜, 그리고 어떻게 그를 다시 불러야 하는가. 이 질문은 클린트의 작업이 한 시대에 머문 유산이 아닌, 오늘날의 감각과 미학을 다시 해석하게 하는 살아 있는 언어임을 전제한다.

힐마 아프 클린트, (No. 2), 그룹 X, 제단화, 1915, 캔버스에 유채, 금속박, 238 ×179cm.

힐마 아프 클린트, <지도: 영국>, 1932, 종이에 수채, 흑연, 70 × 48.5cm.

전시 중심에는 연작 〈신전을 위한 회화〉가 자리한다. 인간의 삶과 의식, 우주의 구조를 시각화한 이 작품들은 나선, 원, 대칭, 점 등의 기호로 구성된 복합적 상징 체계다. 형이상학적 사유가 회화의 구조로 전이된 기호들 사이로, 기하학과 색채가 영혼과 직관의 파장을 기록한다. 이후 전개된 〈인식의 나무〉,〈원자〉, 〈무제〉 연작에 이르러서는 미시적 세계와 내면의 질서를 연결하는 더 정제된 형식이 출현한다. 이는 단순한 시각적 조형을 넘어선, 감각과 인식이 교차하는 사유의 구조물이다. 전시가 구성된 방식 역시 이 회화적 질서를 반영한다. 작가의 사유와 질문을 따라가는 전시 구성은 클린트의 작업들을 하나의 서사로 환원하기보다는, 감각의 흐름을 존중하는 방식으로 배열되었다. 그의 생애를 다룬 할리나 디르스츠카 감독의 다큐멘터리 <힐마 아프 클린트: 미래를 위한 그림>을 상시 상영하고, 전시 후반부에 ‘감각 소환장’을 마련한 것 또한 같은 맥락이다. 그를 단지 선구적인 여성 추상화가로 정의하는 것은 힐마 아프 클린트의 사유가 지닌 급진성을 제한하는 일이다. 그는 단지 앞선 시기를 살아간 화가가 아니라, 아직 도래하지 않은 언어로 회화의 미래를 선취한 존재였다. 감각이전의 형상, 질서 이전의 구조를 탐구한 그의 질문은 오랜 시간의 침묵 끝에 지금 우리에게 도달했고, 마침내 우리는 그 질문 앞에 응답할 준비를 갖췄다. 전시는 오는 10월 26일까지 부산현대미술관에서 열린다.