컬렉터가 되기 위해 대단한 준비가 필요한 것은 아니다. 자신의 취향을 점검하는 것을 시작으로 누구나 컬렉터의 세계에 발을 담글 수 있다.

↑ 고명근의 ‘Lake-4.1’. 240×89×18cm. films. plastic. 2012.

드라마 <미생>의 성공 뒤에는 진짜 회사와 똑같은 세트를 만들기 위해 세밀한 부분까지 신경 쓴 감독의 노력이 있었다고 한다. 제작 과정을 담은 다큐멘터리를 보면 감독이 인테리어 담당에게 “이 책상은 여사원의 자리니까 더 꾸며주세요”라고 말하는 부분에서 이를 알 수 있다. 사실 우리는 책상만 보고도 자리 주인의 성별, 취향부터 나아가 성격까지도 대략 짐작할 수 있다. 회사라는 낯선 공간, 나라는 개인을 낮추고 조직의 일원으로 흡수되어야 하는 자리에 조금이라도 익숙하고 좋아하는 물건, 내게 힘을 줄 수 있는 물건들을 가져다 놓음으로써 정신적 위안과 즐거움을 느낄 수 있기도 하다. 화분이 놓인 책상, 아무것도 없는 허전한 책상이나 뒤죽박죽 어질러진 이들의 책상조차도 그 사람에게는 형제 같은 존재로서 동지애의 기운을 건네고 있는 것이다. 그런 의미에서 우리 주변의 모든 사물에는 토템적 정령이 자리하고 있다고 할 수 있다. 2015년이 청양의 해라고 파란색 양 인형과 캐릭터가 곳곳에 등장하는 것도 마찬가지다. 장식적 효과는 물론이요, 시기에 맞는 환경을 조성해 복을 불러오려는 바람이다.

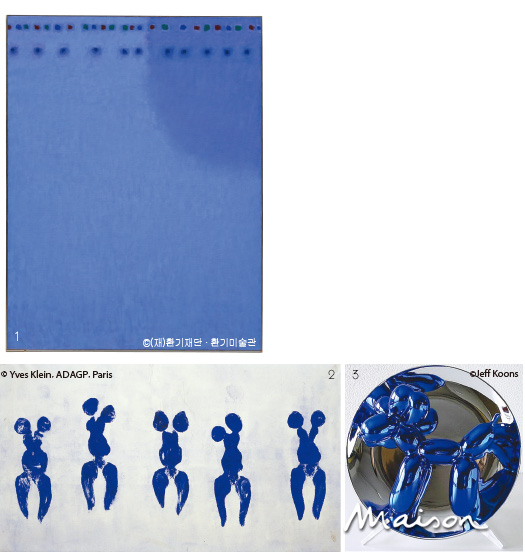

1 김환기의 ‘15-vi-65’. 캔퍼스에 유채. 1965. 2 이브 클라인의 ‘ANT 82’. 청색 시대의 인체측정학, Anthropometrie de l’epoque bleue,(ANT 82), 1960,156.5×282.5cm. 3 제프 쿤스의 ‘벌룬 도그 Balloon Dog’.

청양의 해를 맞이하니 푸른색으로 자신의 공간을 완성한 두 명의 남자 컬렉터가 떠오른다. 한 분은 원래 파란색을 좋아한다고 했다. 시작은 파란색 갓이 멋들어진 커다란 조명 옆에 파란색이 군데군데 들어간 조각을 놓은 것이었다. 벽에 파란색 작품이 있으면 잘 어우러질 것 같다고 생각한 그는 푸른 하늘을 모티프로 한 작가 고명근의 작품을 놓아 컬렉션을 발전시켰다. 우연히 발견한 이브 클라인의 파란색 테이블은 거실을 푸른 물결로 완성시킨 화룡점정이 되었다. 다른 한 분은 특별한 취향 없이 작품을 모았는데 유독 파란색이 많았다고 한다. 피카소의 푸른색 판화, 앤디 워홀의 슈퍼맨 판화, 이브 클라인의 파란색 조각 등 늘 1등을 달렸지만 고단하기도 했던 컬렉터의 삶과 닮은 작가와 작품이 많았다. 그는 주로 혼자 쓰는 서재를 ‘Blue Room’이라 명명하고 파란색 작품을 모았다.

본래 파란색은 고귀함을 상징하는 색이다. 닿을 수 없을 만큼 높은 하늘, 끝이 어디인지 알 수 없는 넓은 바다가 푸른색이고 옛날에는 파란색을 낼 수 있는 청금석을 구하기가 어려워 파란색 물감은 유독 비쌌다. 두 분의 컬렉션에 공통으로 들어간 이브 클라인은 파란색에 집착한 대표적인 작가다. 그는 파란색에 정신성이 깃들여 있다고 믿고 직접 파란색 물감을 만들어 자신의 이름으로 특허까지 냈다. 국내 작가 중에서는 파란색 하면 단연 김환기가 대표적이다. 이브 클라인은 니스, 김환기는 전남 신안 출신으로 고향의 바닷가 풍경으로부터 파란색을 가져왔다는 것도 공통점이다. 또 파란색은 언제부터인가 남자를 대표하는 이미지로 자리 잡은 색이기도 한데, 두 명의 컬렉터 모두 파란색을 좋아한 데에는 그들이 남성이라는 점도 크게 기인했을 것이다. 파란색으로 가득 찬 공간은 위의 두 명의 컬렉터에게 만족감과 편안함을, 나아가 자신과의 대화를 끊임없이 이끌어주는 행복의 근원지인 셈이다.

굳이 그림이나 조각이 아니어도 괜찮다. 책상 위의 작은 소품, 새해의 계획을 적어보는 다이어리, 늘 마시는 커피잔 등 작은 것부터 예술적인 것들로 바꾸어보기를 추천한다. 소소하게는 좋아하는 색깔이라는 주제로 시작해도 좋다. 획일화된 세계에서 자신의 개성과 타고난 본성을 수호하려면 기발한 아이디어와 유머가 넘치는 작은 병정들의 응원이 필요할 테니 말이다.

글 김영애(이안아트컨설팅 대표) | 에디터 신진수