삭막한 도시 생활에 지친 사람들은 늘 자연을 꿈꾼다. 정원은 위로와 치유가 필요한 이들에게 따뜻하고 부드러운 손을 내민다. 꽃과 나무를 좋아하는 3인의 작가, 저마다의 정원을 품고 사는

이들이 직접 그리고 쓴 정원에 대한 단상.

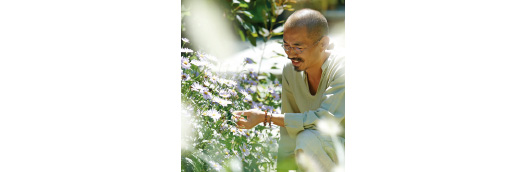

앙상한 나뭇가지에서 돋아나는 연둣빛 새싹, 점점 무성해지는 잎사귀 사이로 피어나는 소박한 꽃, 꽃이 핀 자리에 맺히는 열매, 오색찬란한 단풍, 늦가을 찬바람에 떨어지는 낙엽들….

어느 순간 도토리는 다람쥐가 되고 다람쥐는 상수리나무가 되는 모습을 보았다.

상수리나무, 층층나무, 구상나무, 삼나무, 다람쥐, 노루, 말똥구리, 딱따구리.

숲에서 동식물들은 저마다 다른 이름을 가졌지만, 거대한 하나를 이루는 위대한 광경을 보았다.

그래서일까. 나무를 즐기려 베란다에 화분을 하나, 둘 들이기 시작했다.

강원도 계곡에서 옮겨온 이름 모를 키 작은 나무,

딸아이와 초등학교 한편 앵두나무 아래서 캐온 갓 싹 틔운 어린 나무,

집 근처 나무시장에서 철철이 인연을 맺은 이런저런 나무들까지.

숲으로 가는 번거로움 대신 나는 나무들에게 많은 시간과 노동력을 주어야 했고,

그 대신 나무들은 나에게 이른 봄

앙상한 가지에서 피어나는 연둣빛 신비를, 햇살 사이로 춤추는 푸른 잎사귀를,

신선한 밤공기에 실려 퍼지는 라일락 향기를, 포도덩굴의 우아한 유연함을 선사해주었다.

조금은 느리고 자세히 보아야 그 아름다운 자태를 느낄 수 있다.

에디터 박명주 | 포토그래퍼 박상국·유승진 | 글 사진가 엄효용