삭막한 도시 생활에 지친 사람들은 늘 자연을 꿈꾼다. 정원은 위로와 치유가 필요한 이들에게 따뜻하고 부드러운 손을 내민다. 꽃과 나무를 좋아하는 3인의 작가, 저마다의 정원을 품고 사는

이들이 직접 그리고 쓴 정원에 대한 단상.

드디어 소원하던 마당 있는 집을 갖게 됐다.

어릴 적 아빠가 가꾸시던 장미 덩굴을 따라갈 순 없지만 소박하더라도 고전적인 아치형 덩굴과

장미 담장을 만들어보기로 했다.

아빠의 장미는 유언장에도 비칠 만큼 당신의 총애를 받던 작품이자 자존심이며 긍지였다.

하굣길 다리 위에서 마을을 내려다보면 활활 타오르는 빨간 점으로 보이던 우리 집.

아빠는 마음을 이해해주던 꽃과 마음대로 모양을 만들 수 있었던

그 덩굴장미가 얼마나 기특했을까.

꽃은 그냥 자라는 게 아니라 계속 만들어가야 해서 아빠 손엔 늘 원예 가위가 들려 있었다.

뒤란으로 가는 길, 아빠는 언제나 커다란 오동나무를 쓰다듬으며

“우리 은하 시집갈 때 장롱으로 만들어줄 테야” 하셨다.

결국 시집가는 걸 못 보셨지만, 나 태어날 때 아빠가 심은 오동나무라는 이야기를 엄마를 통해 들었을 때, 나는 두고두고 마음속에 스러지지 않는 장롱 하나를 갖게 됐다.

그런데 막상 꽃에 대한 추억을 떠올리니, 아빠가 내게 유물로 준 게 대단하다.

내가 이렇게 꽃으로 살고 있다니.

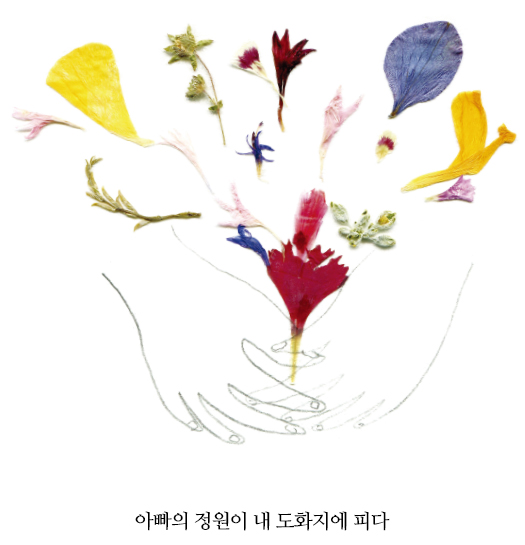

내겐 물감보다 더 익숙한 재료인 꽃. 꽃이 어느 날 사람으로 보이고, 문학을 공부한 내 마음대로 이전에 없던 식의 그림을 그리고….

그러니 아빠의 정원은 고스란히 내게 물려진 셈이다. 내 도화지 위로.

그림은 4년 전 결혼 때 청첩장을 위해 그린 것이었다. 꽃도 그림도 두 손의 사랑 때문에 피어난다.

이제 나는 우리 딸에게도 꽃과 나무, 흙을 보살피고 친해지는 시간을 만들어줘야지.

그리고 꽃이 다시 영원히 피어나는 방법,

사람에게 피어나게 하는 것 그리고 도화지 위 그림으로 피어 살게 하는 법도.

에디터 박명주 | 포토그래퍼 박상국·유승진 | 그림 Hands, 마른 꽃과 펜 드로잉, 2010.

글 꽃 그림 작가 백은하