프렌치 감성의 옷을 직접 디자인해서 소개하는 페르마타의 최혜진 대표는 디자인과 일, 휴식과 균형에 대해 진지하게 생각하는 삶의 여행자다.

페르마타의 최혜진 대표는 남편이자 그녀가 디자인한 옷의 패턴을 만드는 모델리스트 윤권진 대표와 함께 일하고 있다. 이제 어엿하게 자리 잡은 편집숍 대표이지만 그녀의 SNS 계정에는 일에 관한 내용이 거의 없다. 오히려 좋아하는 여행지나 함께 살고 있는 반려동물의 모습, 얼마 전에 지은 집과 마당에 대한 이야기로 가득하다. 오랫동안 살았던 집을 개조해서 두 번째로 오픈한 지금의 페르마타 공간에는 부부가 하고 싶은 이야기가 담겨 있다. 외국 바이어들이 주요 고객이었던 초창기 페르마타의 옷은 이제 ‘페르마타 스타일’이란 수식어로 소개될 만큼 국내 멋쟁이들 사이에서 인기를 얻고 있으며, 나아가 라이프스타일 제품까지 갖추고 있다. 국내 기성품에서는 보기 드문 내추럴한 페르마타 옷은 여성스럽고 여유로움을 느낄 수 있는 디자인이 주를 이룬다. 옷을 입으면 왠지 서울이 아닌 파리의 어느 골목을 걷는 듯한 기분을 느낄 수 있다. 여기에 부부의 안목으로 고른 신발과 프랑스 라소우플레리의 유리 제품, 직접 구입해온 빈티지 제품들이 오랜 시간 공들여서 매만진 공간에 놓여 있다. 디자이너 없이 오로지 두 사람의 힘으로 디자인하고 고친 페르마타의 공간은 기존 단독주택이 연상되지 않을 만큼 감각적으로 변신했다. 이곳을 보기 위해 일부러 찾아오는 이들도 있을 정도다. 하지만 최혜진 대표에게 가장 중요한 것은 균형이다. “최근에 워라밸이라는 말이 생겨났지만 제 삶에서 일과 휴식의 균형은 아주 중요해요. 사실 최근에는 일에만 매달리고 있어서 지쳐 있어요. 어떻게 하면 일과 휴식을 편안하게 나눌 수 있을지 늘 고민해요. 일만 하면서 개인적인 삶을 포기하고 싶지는 않거든요.” 최혜진 대표는 남편과 함께 서울에서 벗어난 곳에 직접 집을 지었고, 틈만 나면 마당에 식물을 가꾸며 몽구와 일레븐이란 이름의 반려견 두 마리와 반려묘 미유와 함께 시간을 보낸다. 바쁜 출장 일정에도 사람들한테 잘 알려지지 않은 한적하고 조용한 곳에서 느릿느릿한 시간을 보내는 것도 이들 부부가 에너지를 충전하는 방법이다. 페르마타의 옷이 여유롭고 편안하면서 멋스러운 것은 이들 부부의 삶을 반영하고 있기 때문일 것이다. “오히려 다음 페르마타의 숍은 작게, 더 소박하게 하고 싶어요. 우리의 디자인과 생각, 가치를 잘 알고 존중하는 사람들이 알음알음 찾아오는 공간이 되었으면 해요.” 그녀는 자신의 삶과 꼭 닮은 옷을 입고 이렇게 말했다. 이탈리아어로 정류장을 뜻하는 페르마타는 어쩌면 최혜진 대표에게 있어 잠시 머무는 하나의 정류장일지도 모른다. 그녀가 보여줄 또 다른 정류장은 어떤 모습일지 사뭇 기대된다.

눈에 띄면 꼭 사게 되는 은 쟁반들. 층이 진은 쟁반은 한시적으로만 사용된 기술이라 더욱 의미가 있다.

향수를 거의 뿌리지 않지만 남성적인 느낌이 나는 산타마리아노벨라의 ‘멜로그라노’를 좋아한다.

무조건 사는 아이템 중 하나인 저울. 이상하게 저울이 주는 매력에 끌리곤 한다. 빈티지 제품으로 모로코에서 샀고 덤으로 추도 얻었다.

재활용 유리로 만든 펜던트 조명. 원래 유리의 색깔을 그대로 보존했다는 점이 마음에 들었다.

일본 작가 미시벳부 히사유키의 아틀리에에서 구입한 오브제. 앤티크한 소품과 직접 키운 식물을 연계했다는 점이 흥미롭다. 그로테스크한 매력이 있는 작품.

굳이 팔지 않고 좋아서 모으는 빈티지 액자 프레임.

자주 사용하는 가위와 독일 가구점에서 구입한 재봉틀, 바느질 책 등 옷을 디자인하다 보니 자연스럽게 관련 도구를 모으게 된다. 빈티지 재봉틀은 사용하다 중지된 채 패브릭과 실이 연결돼 있어 더욱 소중하다.

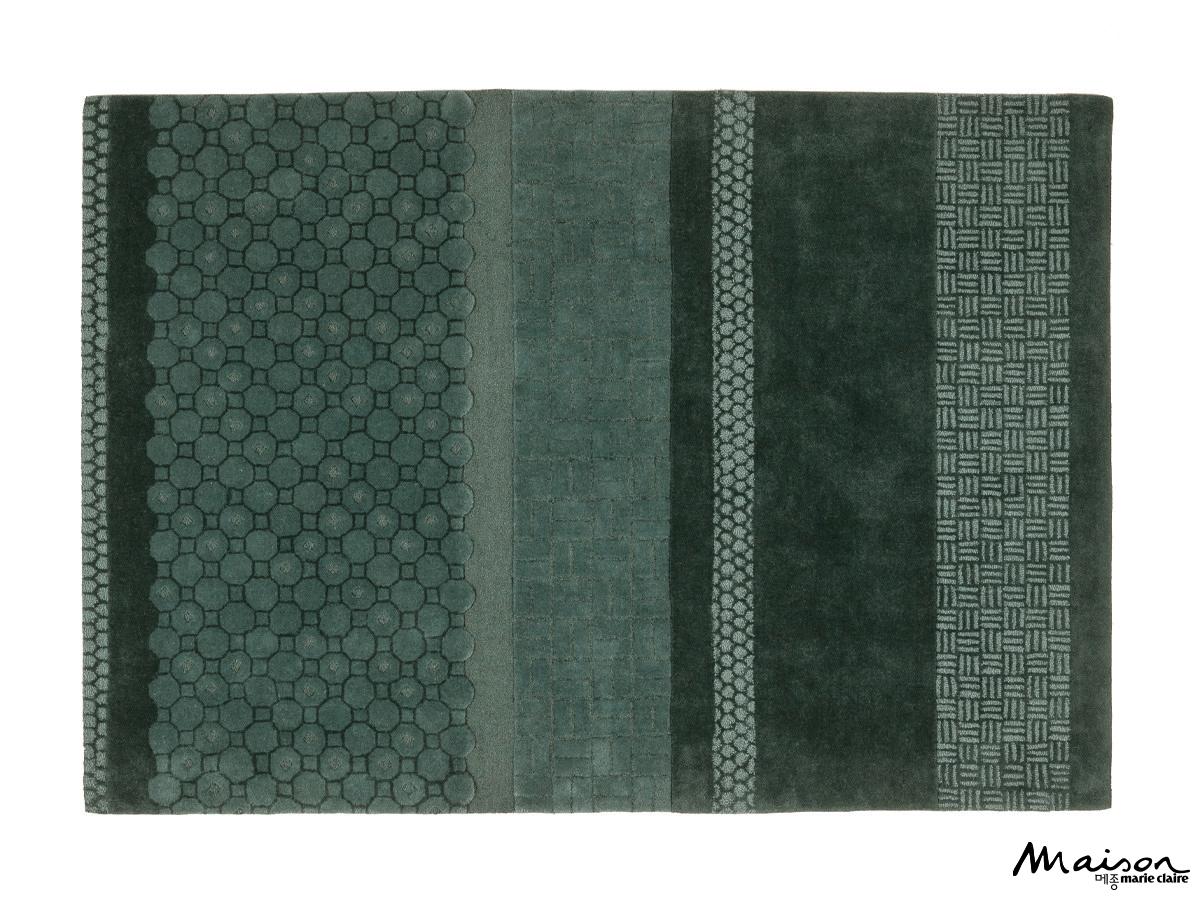

모로코에서 산 실크 러그. 약한 견사를 사용해 손으로 만든 러그는 정교하고 가장자리의 술도 아름답다.

울퉁불퉁한 표면과 색감이 아름다운 라소우플레리의 꽃병. 투명 꽃병이 지겨워질 때 꺼낸다.

오래된 과자틀에 모헤어를 넣어서 만든 바늘꽂이. 선물 받은 것으로 요즘도 애용한다.

라소우플레리에서 구입한 오브제. 새삼 조각품의 아름다움과 매력에 눈떠 요즘 조각품을 자꾸 구입한다.