프랑스적 삶의 예술이 깃든 미식과 공간 이야기.

돔 형태의 천장 구조가 돋보이는 르 카페 루이 비통 내부.

루이 비통은 언제나 공간의 잠재력을 탐구해왔다. 패션과 아트, 여행과 라이프스타일이 교차하는 매장 구조, 아카이브를 감각적으로 풀어낸 파사드, 독립형 카페와 레스토랑까지. 공간은 곧 메종의 헤리티지를 가장 생생히 경험하게 하는 무대이자, 브랜드가 동시대와 대화하는 언어였다. 그 탐구의 정점에 새로운 다이닝 공간이 더해진다. 오는 9월 1일 청담 루이 비통 메종 4층에 문을 여는 ‘르 카페 루이 비통 Le Café Louis Vuitton’은 공간 실험의 결정체이자, 오늘의 감각으로 구현한 프랑스적 삶의 예술, 아르 드 비브르 Art de Vivre다.

르 카페 루이 비통은 하우스의 커틀러리와 함께 럭셔리한 다이닝 경험을 제공한다.

모노그램 문양이 돋보이는 트레이, 플레이트에 제공되는 화려한 비주얼의 요리들.

메종의 아이코닉한 파사드 4층에 자리한 이곳 음식은 공간의 정체성을 가장 섬세하게 드러내는 장치가 된다. 프렌치 감성과 로컬 풍미가 교차하는 메뉴들은 윤태균 셰프의 감각적 해석을 통해 완성된다. 루이 비통 컬리너리 커뮤니티의 새로운 일원이 된 그는 아르노 동켈레 Arnaud Donckele 셰프, 막심 프레데릭 Maxime Frédéric 페이스트리 셰프와 긴밀히 협업해온 적이 있다. 섬세한 감각과 문화 간 융합을 바탕으로 탄생한 메뉴들은 이름부터 시선을 사로잡는다. 특히 ‘비프 모노그램 만두’는 이름에서 알 수 있듯 전통 만두를 재해석한 것으로서, 쇠고기로 속을 채운 만두에 간장, 참기름 육수를 곁들여 한국적 특징이 섬세하게 가장 잘 드러난 요리다. 루이 비통 시그니처 시저 샐러드에 유자 드레싱을 곁들인 ‘유자 시저 샐러드 이클립스’, 서울과 프랑스 유산 모두에 경의를 표하는 ‘코리안 피치 샬롯’까지. 각각의 메뉴는 생트로페와 파리의 시그니처 크리에이션에 한국적 맛을 더한 구성으로, 조화로운 균형을 이룬다. 각각의 디시에 정교하게 새겨진 모노그램 마크 또한 재미를 더하는 요소다. 샐러드엔 채소를 섬세하게 조각해 모노그램 문양을 구현해냈다.

한국 문화 유산에서 영감을 받은 프랭크 게리의 건축적 디자인이 돋보이는 루이 비통 메종 서울의 외관.

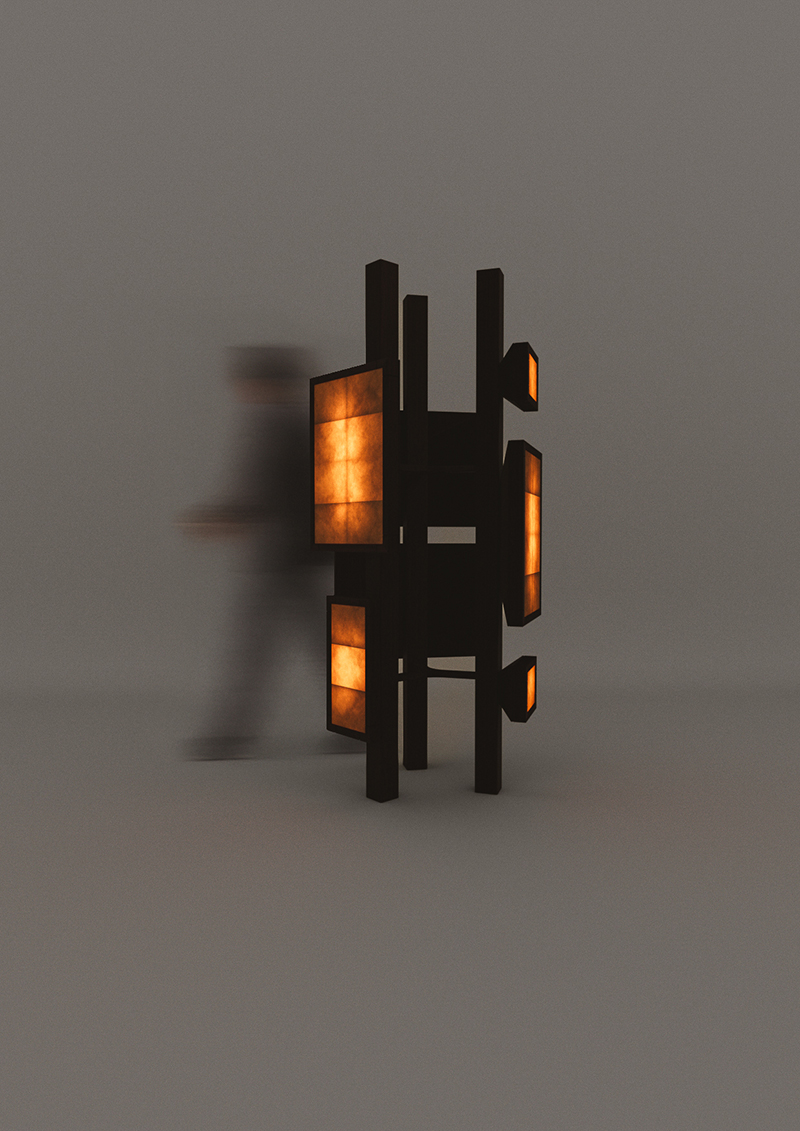

루이 비통 메종 서울 건물은 건축가 프랭크 게리와 피터 마리노의 협업으로 설계되었다. 유려한 유리 파사드는 파리 루이 비통 재단과 한국 문화 유산에 대한 경의의 표현으로, 프랭크 게리는 수원 화성을 비롯한 18세기 한국 건축과 동래 학춤의 유려한 동작을 건축적으로 형상화했다. 한편 피터 마리노는 하우스 고유의 시그니처 리테일 세계를 현대적으로 표현했는데, 4층의 르 카페 루이 비통의 구조 또한 그 연장선이다. 르 카페 루이 비통의 가장 큰 구조적인 특징은 유기적인 곡선을 가진 돔 형태 천장에 있다. 여기에 따뜻한 나무 소재의 가구와 조명, 곡면 유리를 통해 들어오는 자연광이 어우러지며 섬세한 공간을 완성한다. 단순히 미식 공간을 넘어 문화적 몰입을 설계한 장소답게, 카페의 중심에는 또 다른 층위의 경험이 마련된다. 카페에 도서관을 결합해 문화적 영감을 쌓아올린 것이다. 북 큐레이터와 윤태균 셰프가 선별한 책들이 공간을 채우고, 요리와 책은 한자리에서 같은 서사를 완성해간다. 루이 비통 에디션에서 출간한 여행, 스타일, 아카이브에 관한 출판물 또한 감각의 결을 이어간다. 럭셔리와 일상, 정제된 감성과 로컬 문화 사이의 간극을 감각적인 방식으로 잇는곳, 브랜드의 유산과 서울이라는 도시, 그리고 지금의 미식 문화가 만나는 곳에서 루이 비통은 다시 한 번 가장 동시대적인 언어로 공간을 완성해냈다. 그렇게 완성된 공간 위에 패션과 미식의 특별한 교차점에서 취향, 그리고 다이닝의 경험은 새롭게 정의 내려진다.

ADD 서울시 강남구 압구정로 454 4층

오리지널 루이 비통 시그니처 시저 샐러드에 유자 드레싱을 더한 유자 시저 샐러드 이클립스.

서울과 프랑스 유산 모두에 경의를 표하는 코리안 피치 샬롯.

간장과 참기름 육수를 곁들여 전통 만두를 섬세하게 재해석한 비프 모노그램 만두.

초록빛 식물을 조화롭게 배치한 매장 전경. 공간을 장식한 책들은 북 큐레이터와 윤태균 셰프의 셀렉션으로 채워졌다.

르 카페 루이 비통의 미식 디렉션을 맡은 윤태균 셰프.