바야흐로 AI 시대, 예술은 더 이상 경계를 가리지 않는다. 창작의 열망을 품은 모든 이들에게 열린 무대가 펼쳐지는 지금, 예술의 미래는 과연 어디로 향할 것인가?

예술계 새로운 반향을 일으킨 제이슨 M 앨런의 < 스페이스 오페라 극장 > © Jason M Allen

실재 공간이라 착각할 정도로 정교한 생동감이 느껴지는 김헤라 작가의 작품. © 김헤라

지난해 가장 큰 변화가 있었다면 AI가 우리 삶 속으로 자연스럽게 파고든 점이다. 챗 GPT가 대중적으로 보급되었고, 일상 생활을 위한 여러 기기에 인공지능이 탑재되고 있다. 예술 창작도 예외는 아니다. 호기심 있는 사람이라면 챗 GPT에 무엇을 그려 달라는 주문도 한 번쯤 해보고, 그 결과에 놀라기도 했을 터. 바로 그렇게 만들어진 결과물을 가지고 아티스트로 데뷔하는 사례가 나타났다. 2022년 콜로라도 주립 박람회 미술대회 디지털 아트 부문에서 1등을 한 이는 <스페이스 오페라 극장> 제작자인 제이슨 M 앨런이다. 일부에서는 ‘예술의 죽음’이라며 반발했고, 심사위원은 놀랍게도 ‘미드저니’가 AI 프로그램 이름인 것을 몰랐다고 한다. 하지만 ‘창작 과정에 디지털 기술을 활용한 이미지 편집을 허용한다’고 명시했기 때문에 결과에는 변화가 없다고 밝혔다. 수상자는 프롬프트를 624회 수정하면서 많은 시간을 들였고, 미드저니로 나온 이미지를 포토샵으로 편집한 후 기가 픽셀로 마무리했다고 한다. 그러나 창작자로서 저작권을 확보하는 데는 실패했다. 미국 저작권 협회가 비인간이 제작한 작품의 저작권을 보호 대상에서 제외했기 때문이다. 하지만 작가는 이에 저항하며 소송을 계속하고 있고, 논란은 앞으로도 계속될 듯하다.

초현실주의적 상상력을 엿볼 수 있는 조앤의 AI 작품. © 조앤

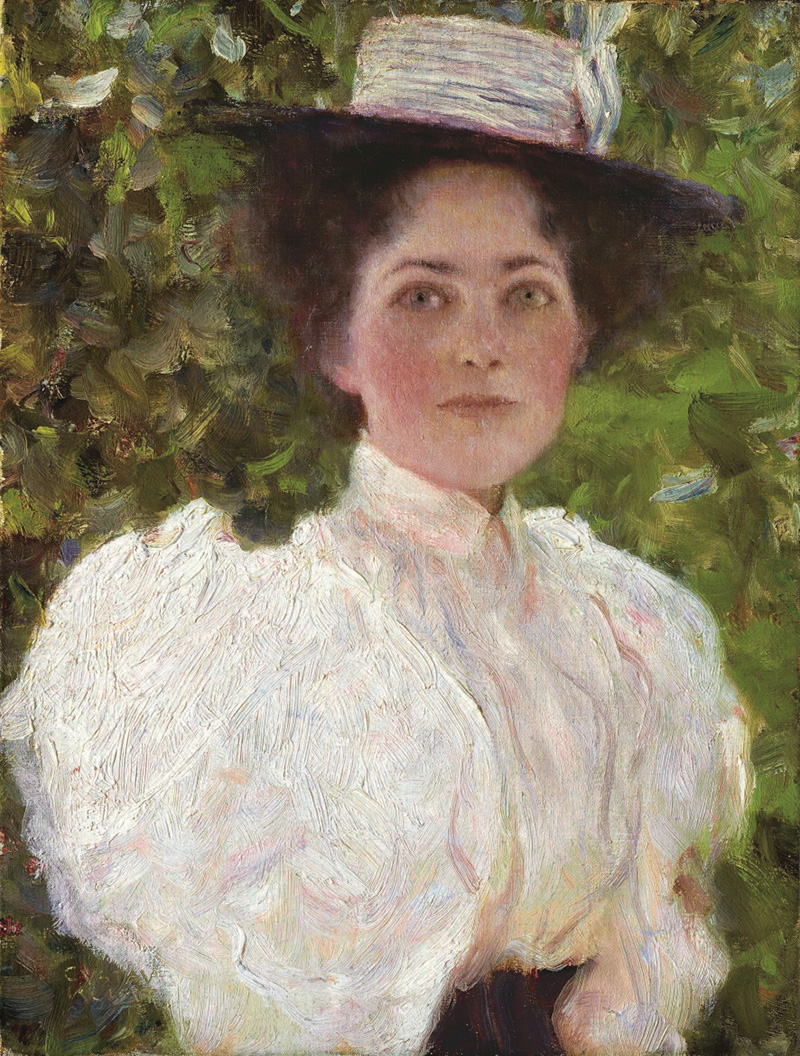

AI 미드저니, 달리 등은 누구나 쓸 수 있는 열려 있는 기술이기 때문에 창작으로 보면 안 되는 걸까? 혹은 그림에 대한 상세 지시를 전하는 영역은 여전히 인간에게 남아 있다고 보아야 할까? 법정에서 논란을 검토하는 데 걸리는 수년의 시간에 비하면, 기술의 발전과 창작에 대한 열정은 놀랄 만한 속도로 빠르게 진화하고 있다. 몇몇 뛰어난 AI 스타 아티스트들이 속속 생겨나고 있고, 그들 사이에서도 작가별 스타일이 확립되고 있다. 누구나 그릴 수 있는 그림이 아니기 때문에, 세계적인 브랜드들이 앞다투어 이들에게 제막 주문을 하고 있는 것이 아닐까? 대표적인 작가로는 한국의 김헤라(@tinkertailorart)를 손꼽을 만하다. 팔로워가 55.5만 명인 작가의 인스타그램은 꽃을 모티브로 한 작품으로 가득하다. 실제로 작가는 꽃과 인테리어를 전공한 플로리스트, 공간 디자이너, 웨딩 플래너, 브랜딩 디자이너이며, 꽃은 패션에서부터 공간 디자인에 이르기까지 다양한 작품을 관통하는 밑바탕과 같다. 꽃으로 장식된 파리 유람선이나 고풍스러운 기차는 마치 영화에서나 볼 법한 환상적이고 몽환적인 세계로 관객을 이끈다. 그러나 이러한 예술적 배경 외에도, 서강대에서 화공생명공학과를 졸업한 공학도로서의 면모는 예술, 신화, 그리고 기술을 결합한 AI 창작에서 꽃을 피우고 있는 듯하다. 또한 상업적인 영역의 프로젝트뿐 아니라 순수미술 전시회도 병행하며 그야말로 영역과 장르를 초월한 멀티 아티스트의 모습을 보여주고 있다.

© 조앤

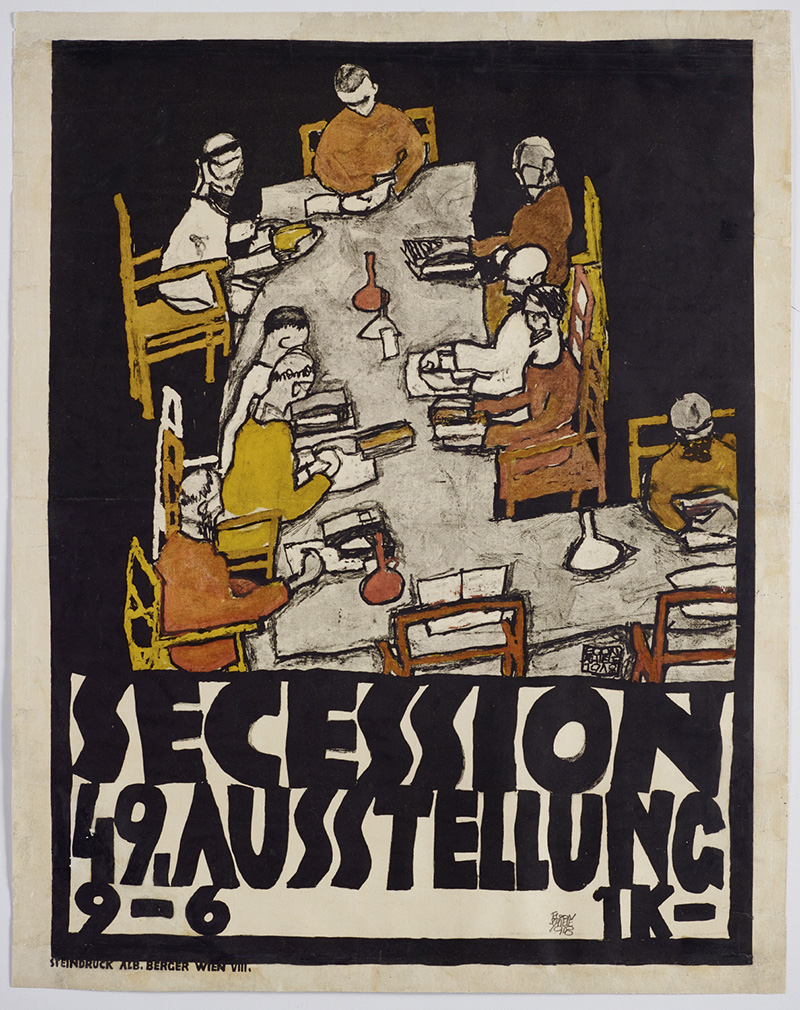

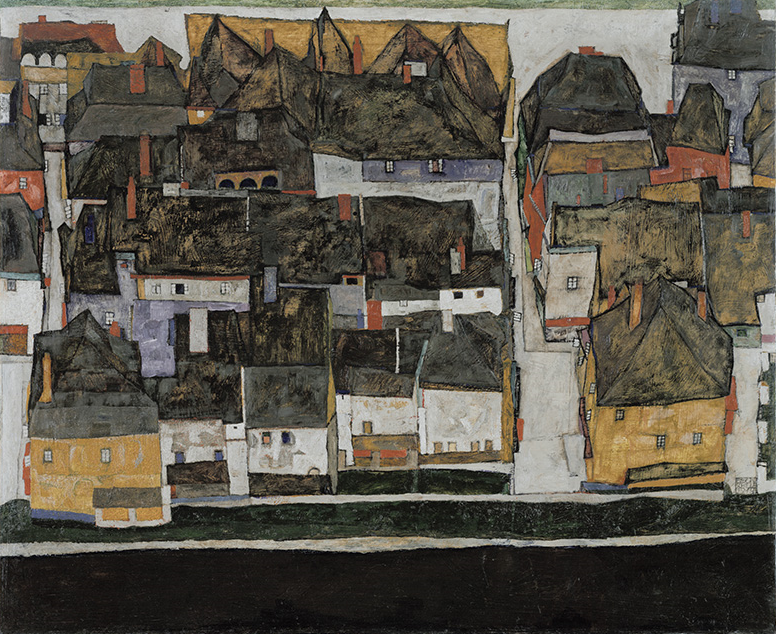

아르메니아 작가 조앤(@joooo.ann)은 디지털 아트 및 그래픽 디자이너로 출발해, 2022년부터 미드저니, 달리 등을 활용한 AI 창작을 시작했다. 팔로워가 33.4만 명 있는 인스타그램을 통해 이를 공개하고 있다. 작가는 주로 글로벌 명품 브랜드와 광고 협업을 이어나가고 있는데, 초현실주의 예술가들의 작품을 연상시키는 놀라운 상상력이 특징이다. 집채만큼 커진 거대한 가방, 구름 위를 거니는 듯한 건축물, 대형 공기 조형물처럼 만들어진 파리 에펠 탑 등의 이미지는 사실적인 구현으로 인해 실재 같은 착각이 들 정도다. 조앤 역시 순수미술 작가로서 NFT 아트 작품을 제작하고 있고, 게임 기획자이면서 AI 아티스트가 된 제이슨 M 앨런, 그리고 플로리스트이면서 AI 아티스트인 김헤라의 경우처럼 새로운 시대의 아티스트는 멀티 태스킹과 멀티 프로필에 능하다. 새로운 기술이 아티스트를 죽이는 것이 아니라, 마음속으로 창작에 대한 열정을 품고 있던 이들이 그것을 실현시킬 수 있는 좀 더 열린 세계가 펼쳐지는 것은 아닐까?