삶의 단편을 실로 잇고, 자연의 숨결을 감싸안은 채 펠트 위에 본질을 새기는 이지영 작가의 ‘아르 드 비브르’.

따뜻한 펠트 작업은 이지영 작가가 세상을 바라보는 관점을 그대로 반영한다.

이지영 작가의 책 ≪아르 드 비브르≫ 출간을 기념한 전시가 지난 3월 TDA 하우스에서 진행됐다. 작가의 작업실을 옮겨놓은 듯한 전시장 풍경.

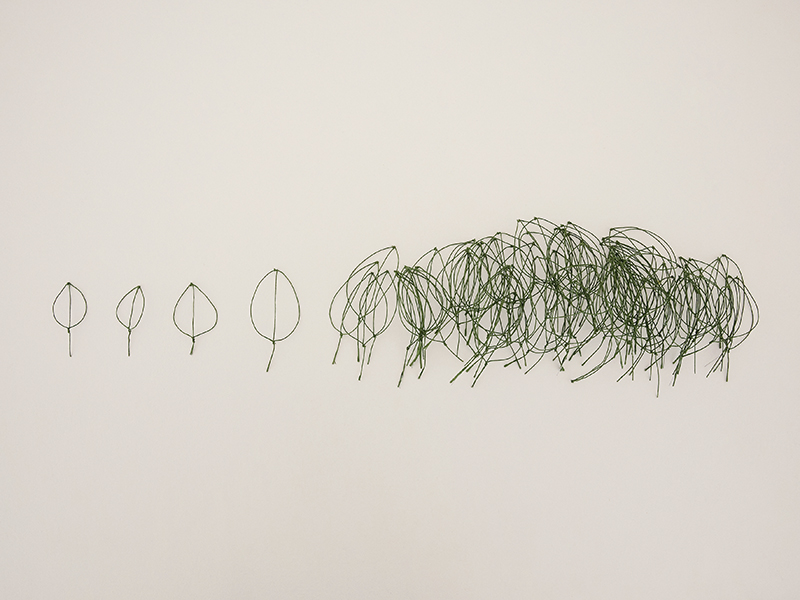

핸드 크래프트 작가, 클래스 강사, 펠트 아티스트 등 이지영 작가를 수식하는 단어는 여러 가지가 있지만, 그는 자신을 ‘일상을 기록하는 작가’라고 소개한다. 최근 이지영 작가가 출간한 책 ≪아르 드 비브르 Art de Vivre≫는 그 일상의 조각을 엮어 탄생시킨 결과물이다. 공예를 전공하고, 지금까지 작업을 하며 이어온 삶의 궤적이 그 안에 담겨 있다. 지난 3월 TDA 하우스에서 그의 책 출간을 기념하는 동명의 전시 또한 자리했다. ‘아르 드 비브르’는 프랑스어로 생활의 예술을 뜻한다. 삶의 단편들이 모여 예술이 된 다고 믿는, 작업의 결과만큼이나 그 과정을 중시하는 작가에게 걸맞은 단어다. “‘일상’을 키워드로 잡은 거예요. 일상 속에서 생긴 사소한 사건조차 예술로 만들고 싶은데, 그것을 제 방식으로 어떻게 풀면 좋을지 고민하다 ‘자연’이 답이 될 수 있겠다는 생각이 들었죠. 예술과 가장 가까운 제 상태는 자연이라고 생각해요. 그 형태와 색감에서 많은 영감을 얻고, 무한한 상상력이 생기고요.” 자연 중에서도 특별히 조명한 것은 돌, 식물, 흙이다. 캠핑을 가거나 등산을 하며 직접 모아온 줄무늬 돌에서 착안한 컵받침은 차를 마시며 나누는 소통의 시간을 위해 만들어졌다. 식물을 통해서는 관찰하고 들여다보는 법을 익혔다. 나무에 잎이 나고 열매가 처음 맺힌 순간부터, 그것이 말라가며 변화하는 색과 형태를 기록하는 과정에서 작가는 다양한 감정을 느끼고 이를 작업으로 승화했다. “돈이 아무리 많아도 이런 감정을 느끼지 못한다면 가질 수 없는 것이나 마찬가지예요. 누군가의 작업을 돈으로 살 수는 있지만, 만드는 과정에서 느끼는 감정이나 경험까지 생각한다면 사실 그 작품을 온전히 소유할 수는 없는 거죠.” 도자를 전공한 작가는 흙을 빚는 시간 동안 이 자연이 낳은 부산물과 나누는 대화가 좋았다고 한다. 이에 대한 기억을 되살려 그는 현재 도자를 빚는다는 생각으로 펠트 작업을 하고 있다.

돌, 곤충, 식물 등 자연 요소는 작가에게 영감의 원천이 된다.

2층에서 내려다본 전시장 풍경. 책 속 작품들이 실제로 디스플레이 되어 있다.

자신의 작품 앞에서 미소 짓는 이지영 작가.

이지영 작가는 ≪아르 드 비브르 Art de Vivre≫를 통해 자신의 서랍을 열고, 차곡차곡 모아온 보물을 기꺼이 타인과 공유한다. 자신의 작품을 여러 사람에게 나누는 과정은 그가 작업을 완결하는 최종 단계이자 목적과 같기 때문이다. 책에는 그의 작품뿐만 아니라 작업 도구를 촬영한 사진도 함께 수록되어 있다. 그중에서도 앤티크한 화구 박스가 눈길을 끌었다. 출처를 묻자 파리의 한 빈티지 마켓에서 샀다고 했다. “저는 한 인물이 작업에 쏟아낸 모든 시간과 철학을 보여주는 건 작품보다 도구라고 생각해요. 빈티지를 좋아하는 이유도 그 때문이에요. 도구를 살 때 누군가의 흔적과 세월을 사는 거죠.” 박쥐 형태의 펠트 반짇고리에도 사연이 있었다. “계속 해서 자연을 들여다보게 되니, 멸종위기 종에도 관심을 갖게 됐어요. 무언가를 파괴하지 않으려면 아끼는 수밖에 없는데, 제가 할 수 있는 영역 내에서 소소하게나마 경각심을 일깨우고 싶었어요.” 평소 박쥐를 소재로 다양한 작업을 해온 작가인 만큼, 반짇고리라는 오브제를 통해 일상의 삶이 예술과 융합되기 바라는 마음도 있었다. 작업 도구가 작품이 되고, 작품이 작업도구가 되는 것. ‘아르 드 비브르’는 책 이름인 동시에 이지영 작가의 작품 세계를 관통하는 단어인 것이다.

말린 과일 열매가 펠트를 통해 따뜻한 작품으로 다시 태어났다.

파리의 빈티지 마켓에서 구매한 화구 박스엔 누군가의 정든 손길이 묻어 있다.

펠트로 만든 ‘도자 용기’ 안에 실이 보관되어 있다.

멸종위기 종인 박쥐를 소재로 다양한 작업을 해오고 있는 이지영 작가.

오랫동안 삶의 해답을 찾기 위해 가장 본질적인 것에 대해 탐구해왔다는 이지영 작가. 그 답은 결국 그가 지금까지 작업해온 것에 있었다. “제가 지금까지 말한 것이 사실 다 해답이에요. 그걸 몸은 느끼고 있었지만, 머리로는 모르고 있었어요. 들여다볼 시간이 없었던 거죠. 그런데 일하려면 계속해서 무언가를 들여다봐야만 하잖아요. 그러다 보니 알게 된 거죠. 결국 우리는 처절하게 무언가의 본질 자체를 들여다볼수록 나를 찾게 돼요. 뚜렷한 희망도 찾았다. ‘목표’가 아닌 ‘희망’이라 재차 강조한 그였다. “저는 결국 행복을 나눠주는 역할을 할 거고, 그러기 위해서는 결국 제가 즐거워야 한다는 생각으로 하루하루를 살아갈 거예요. 돌 작업을 하면서 시작되는 어떤 정이나, 마지막에 실을 감는 행위 자체도 저는 인생이라고 생각해요. 이 단편들이 모여서 인생이 되는 거고, 저는 펠트라는 소재를 통해 이를 따뜻하게 엮어갈 겁니다.”