<메종>은 아름다운 우리 전통문화를 이어가는 장인들의 이야기를 매달 연재합니다. 그 여덟 번째 보따리. 옻칠 장인 김용겸 칠기장의 이야기를 소개합니다.

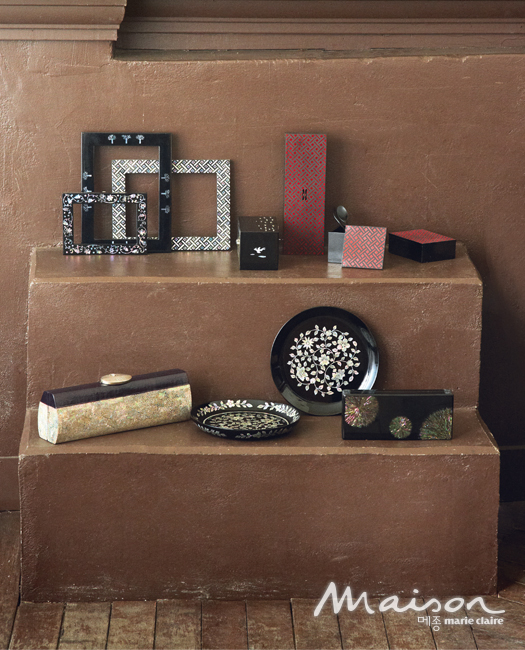

↑ 액자, 접시, 보석함, 클러치백까지 다채로운 작업을 한다.

김용겸 장인이 운명 같은 칠기를 만난 건 1980년, 그가 열여섯 되던 해다. 모래네시장에서 우연히 만난 어느 아주머니의 소개로 알게 된 칠기는 지난 30여 년간 그와 함께했다. “저는 만드는 사람입니다” 칠기장이 되기까지의 과정을 간결하게 한마디로 정리하는 김용겸 장인. 그저 소리 없는 울림으로 작품 하나하나를 위해 노력해온 그는 10년 전 리움문화재단과 인연이 되어 지금까지 그들과 작업을 해왔다. 디자인 능력이나 영업력이 부족하다며 겸손하게 말씀하시지만 전통의 끈을 놓지 않으려는 사명감과 후배들에게 빨리 전수해 칠기에 대한 더 큰 미래를 보여주고 싶은 책임감도 크다.

그의 작업 영역은 장롱이나 문갑, 궤, 탁자, 보석함뿐만이 아니라 접시, 쟁반, 숟가락, 포크, 연필, 액자를 비롯해 패션 아이템인 클러치백까지 다채롭다. 자개 클러치백으로 그는 패션계에 큰 이슈를 몰고 왔다. 처음 방문하겠다는 전화 통화에서 “참으로 누추한데 괜찮으세요?”라고 반문하며 보탰던 말 중 “칠기 작품을 명품화시켜서 다음 세대들이 편하게 작업할 수 있는 환경을 만들어주고 싶습니다”던 말씀이 마음속에 파고든다. 작품을 보고 있자면 군더더기 없이 명쾌하다. 디자인에 항상 아쉬움이 있다 말씀하시지만 그 뒤엔 자신감과 강인함이 묻어난다. 중국으로 진출할 기회도 있었지만 우리 전통은 우리나라에서 지켜나가야 한다고 생각했고 지금도 변함없는 솜씨로 작품을 보여준다. 김용겸 장인이 13년 동안 시간 날 때마다 작업한 용이 승천하는 문양의 큰상을 보았을 때는 놀라움을 금치 못했다. 실제 용이 살아 움직여 뛰쳐나올 법한 모습에 장인의 내공이 숨어 있음이 느껴졌다.

↑ 김용겸 칠기장의 모습

옻칠은 옻나무의 천연 수지를 정제하여 만든 착색(유성) 도료의 일종으로 주로 우리나라, 중국, 일본, 미얀마, 베트남에서 사용하는 특유한 도료이다. 칠공예의 장식 기법의 하나인 나전은 얇게 간 조개, 소라, 전복의 껍데기 안쪽을 여러 가지 형태로 오려내어 기물의 표면에 감입시켜 꾸미는 것을 통칭하는 말이다. 나전의 ‘나’ 자는 한문으로 소라 라(螺) 자를 써 조개껍데기를 의미하며 ‘전’의 비녀 전(鈿)은 장식을 의미한다. 나전이라는 말은 한국, 중국, 일본에서 공통적으로 쓰이는 한자어이며, 우리나라에서는 예로부터 자개라는 고유어를 써왔다. 따라서 만드는 일은 ‘자개박이’ 또는 ‘자개 박는다’라고 일컫는다. 옻칠한 농짝이나 나무 그릇에 진줏빛이 나는 자개 조각을 여러 가지 모양으로 박아 붙여서 장식한 공예품, 자개 그릇, 옷장, 궤, 밥상, 탁자가 있으며 특히 경상남도 통영에서 나는 것이 유명하다. 옻칠한 목기는 나무 침투력이 강해 벗겨지지 않고 새까맣지만 시간이 흐르면 은은하게 변하면서 윤기가 나고 살균, 살충, 방수 효과가 있어 좀처럼 좀을 먹지 않는다. 항암 효과 또한 뛰어나며 곰팡이 균을 억제하는 기능이 있어 밥을 담아놓으면 밥이 쉽게 상하지 않아 옻칠한 목기는 천년을 간다는 말을 증명한다. 이렇듯 그 쓰임과 기능이 오래가니 기본 15단계의 옻칠 과정은 이미 명품이다.

그리운 전통을 되새김질해주는 칠기 공예품들은 추억의 안방에 대한 향수를 불러일으킨다. 어느 집에나 있던 안방의 자개 장롱은 크기나 문양에 따라 부의 척도였다. 어릴 적의 사진 속엔 항상 칠기 공예품들이 숨어 있었고 집의 분위기에 따라 자연스레 스며드는 소품들이었다. 너무 가까이 있어서 그 가치를 몰랐다가 어른이 되어서 보석을 알아보게 되었다. 그렇게 칠기는 우리의 생활에 깊숙이 들어와 있어서 늘 익숙하다. 근대화상회에서 판매도 할거라 했더니 “거 얼마에 판다고 저한텐 조금만 줘도 괜찮습니다”라고 말씀하신다. 충청도 논산 아저씨의 소박한 모습과 구수한 말투에 칠기 쟁반처럼 심장이 둥그레진다.

왼쪽 정밀한 작업인 만큼 집중력을 요한다.

오른쪽 보석의 빛보다 아름다운 자개함.

*김용겸 장인의 옻칠 제품은 근대화상회(02-3676-2231)에서 구입할 수 있습니다.

글과 사진 이정민(물나무 스튜디오) | 에디터 박명주

출처 〈MAISON〉 2014년 3월호