<메종>은 아름다운 우리 전통문화를 이어가는 장인들의 이야기를 매달 연재합니다. 그 아홉 번째 보따리. 153년을 이어온 ‘금박연’의 5대 이수자 김기호 장인의 이야기를 소개합니다.

금으로 새긴 마음은 어떤 마음일까? 예부터 금은 화려하고 아름다운 광채가 나며 오래 두고 보아도 변하지 않아 호사스런 장식으로 사용되었다. 옷에 금박을 하는 것은 영원불변, 아름다움, 권위를 상징하는 만큼 입는 사람의 기품을 드러낸다. 또한 문양과 글자마다 소망과 염원을 담아내므로 금의 무게를 따지기 전에 정성이 필요한 작업이다.

조선시대의 궁중 문화에서는 ‘예(禮)’를 태평성대의 기반으로 삼아 관직부임, 생일, 혼인, 장례 등 삶의 중요한 순간을 기념하기 위한 의식이 유교 법도에 맞춰 신중하게 진행되었다. 소위 말하는 한국적인 아름다움이란 소박함, 담백함, 여백의 미 등을 떠올리지만 반면 화려하고 정교한 금박 역시 우리의 멋 중 하나다. 금박은 금덩어리를 두드려 얇게 편 것을 말한다. 문양을 새긴 목판에 아교(동물의 가죽이나 뼈를 끓여서 만든 접착제)나 어교(민어의 부레로 만든 풀) 등을 이용해 금박을 붙이는 기술도 금박이라고 한다. 고대부터 이 기술을 의복에도 적용하면서 조선시대에는 왕실 경공장(京工匠)에 금박장(직물 위에 얇은 금박을 이용해 다양한 문양을 찍어내는 기술과 그 기술을 보유한 장인)을 뒀다고 한다. 조선 왕실 문화인 금박 장인은 궁 안에 있던 사람들도 모를 정도로 내밀한 존재였다.

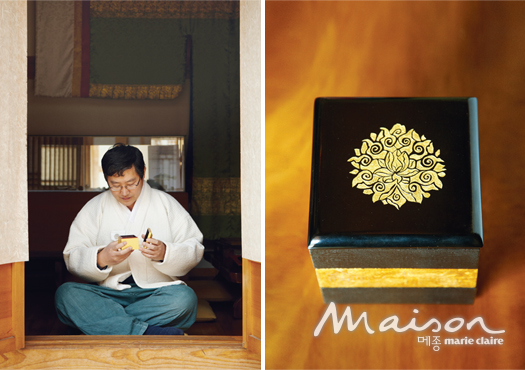

금박연은 조선 철종조 이래 5대를 이어가는 전통 금박 공방이다. 지금은 4대 김덕환(중요무형문화재 제119호 금박장)에 이어 이정자 내외 그리고 김기호, 박수영 내외까지 5대째 가업을 이어가고 있다. 5대에 이르러서는 가업을 이어가는 것뿐 아니라 금박 문양카드, 금박 서표, 금박 댕기, 금박 두루주머니 등 금박의 다양한 체험을 통해 널리 알리는데 집중하고 있다.

왼쪽 중요무형문화재 제119호 김덕환의 공방 금박연. 4대 김덕환 금박장에 이어 5대째 대를 잇고 있는 김기호 이수자의 모습.

오른쪽 금박을 새겨넣은 단아한 옷칠 함.

“있던 문화도 사람들이 몰라서 구매를 안 하는데 없던 문화를 만들어서 구매하게 만든다는 것은 굉장히 어려운 일입니다.”라며 나지막하게 말씀하시는 김기호 이수자는 창조의 길을 힘들게 걸어가는 예술가들의 대변인 같았다. 금박이라는 작업은 정신적인 작업이며 그 정신적인 가치에 대해 생각하게 되었다는 김기호 이수자. 오랜 시간 동안 간직해온 도구들과 의복은 장인의 큰 재산임을 알 수 있었다. 사람의 머리카락으로 만든 인모 붓, 선대 어르신들이 물려주신 칼, 시간성을 짐작하게 하는 금박 케이스, 얼핏 봐도 역사책에 나올 법한 서안 등 금박의 가치를 타임머신을 타고 과거로 돌아간 느낌이다. 기본적으로 금박은 현세의 복을 기원하는 부귀(모란), 권력(봉황새), 장수(원수문, 길상문), 자손번창(포도, 석류) 등의 기원을 문양에 담아 갖가지 형태로 도안을 만들어 작업한다. 갈라진 골동품 그릇을 오랜 시간과 정성을 들여 복원하는 방법이나 금박의 가치를 널리 알리고 싶은 책임감은 가족 모두의 마음일 것이다.

“장인은 말보다 몸으로 익혀야 한다”는 김덕환 장인의 말씀과 “의무감을 줄이려고 하고 이제는 즐겨야 할 것 같다”는 김기호 이수자의 말씀은 뼛속 깊이 와닿는, 금보다 가치 있는 한마디였다.

*오는 4월 2일부터 14일까지 근대화상회에서는 ‘금을 새기는 마음’이라는 주제로 금박연의 아름다운 상품들을 만날 수 있는 전시를 개최합니다.

글과 사진 이정민(물나무 스튜디오) | 에디터 박명주

출처 〈MAISON〉 2014년 4월호