지난 9월, 2014 런던 디자인 페스티벌 기간에 눈길을 사로잡는 전시가 있었다. ‘집이라 불리는 것 A place called Home’이라는 주제로 네 팀의 디자이너가

자신이 생각하는 집의 이상향을 완성한 것. 라이프스타일에 따라

전혀 다른 모습으로 변하는 집을 보며 진정한 집의 의미를 생각했다.

↑ 트라팔가 광장에서 펼쳐진 ‘집이라 불리는 것’ 전시.

영국인에게 집은 ‘하우스’보다는 ‘성’이라는 개념에 가깝다. 이는 영국 출신의 인류학자 케이트 폭스가 저술한 <영국인 발견 Watching The English>에서도 비중 있게 다룰 만큼 공공연한 사실이다. 그들에게 집은 다른 사람들에게 보여주기 꺼려지는, 자신의 본모습을 그대로 드러내는 장소이기 때문에 폐쇄적이다. 해자와 높은 성벽으로 둘러싸인 성처럼 여기는 것은 이러한 내밀한 관습에서 비롯된 것. 다른 사람들의 접근을 어렵게 만들어 놓은 중세 시대의 성에 종종 비유하는 영국인이 자신의 집으로 누군가를 초대하는 것은 드문 일이다. 수백 년간 굳어진 영국인의 집에 관한 고정관념은 에어비엔비 Airbnb의 출현을 계기로 최근 몇 년 새 급변하고 있다. 일반 가정집은 물론 원두막, 이글루, 심지어 보트나 카라반 등 어떤 형태든 상관없이 주거가 가능한 공간을 갖고 있는 사람이라면 이 사이트에 등록해 누구나 자신의 집을 빌려줄 수 있고 여행자들은 사이트에 접속해서 예약할 수 있다. 미래에는 전 세계에서 공유할 수 있는 집을 통해 항상 이동하면서 살아가는 현대의 유목민이 출현할 것이라는 예상까지 나오는 지금, ‘집이라 불리는 것 A Place Called Home’ 전시는 남다른 의미를 갖는다.

1 디자인 듀오 페터니티가 그들이 디자인한 작품 앞에 서 있는 모습. 2 패터니티는 집 안에서 흔히 볼 수 있는 물건들을 패턴으로 만들었다.

밀라노 국제가구박람회, 파리 메종&오브제와 함께 세계 3대 디자인 박람회로 손꼽히는 런던 디자인 페스티벌은 런던 전역에 있는 300여 개의 디자인 스튜디오와 소규모 갤러리에서 펼쳐지는 행사로 매년 9월, 런던을 전 세계의 중심에 올려놓는다. 런던의 심장부라 할 수 있는 트라팔가 광장에는 페스티벌이 개최될 때마다 행사를 대표하는 거대한 조형물이 설치된다. 올해는 트라팔가 광장의 조형물을 책임질 인물로 디자이너 재스퍼 모리슨 Jasper Morrison, 로 에지스 Raw Edges, 스튜디오 일세 Studio Ilse, 패터니티 Patternity가 선정되었다.

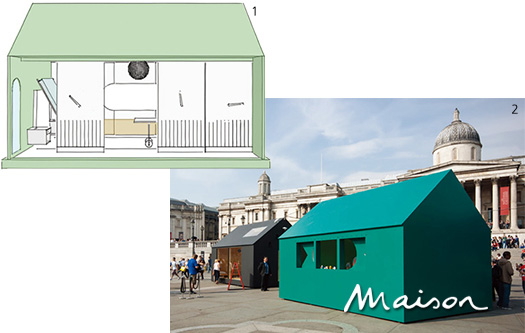

1,2 재스퍼 모리슨이 디자인한 ‘비둘기 애호가를 위한 집’ 스케치와 실내.

이들은 21세기를 살고 있는 우리에게 집 home은 과연 무엇을 의미하는가라는 주제 아래 같은 크기의 다른 집 네 채를 완성했다. 9월 13일에 시작된 페스티벌의 분위기가 점차 무르익어가는 9월 18일 정오. 런던 디자인 페스티벌의 디렉터인 벤 에반스 Ben Evans와 에어비엔비의 창립자 브라이언 체스키가 트라팔가 광장에 섰다. 그들의 소개로 프로젝트에 참가한 4팀의 디자이너들과 그들의 작품이 베일을 벗고 대중에게 소개되는 순간이었다. ‘비둘기 애호가의 집’이라 이름 붙여진 재스퍼 모리슨의 집은 비둘기 조각으로 꾸며진 외부부터 비둘기 그림으로 장식되어 있는 내부 벽까지 온통 비둘기를 테마로 만들었는데, 트라팔가 광장에 모여 있는 수많은 비둘기떼를 보면서 영감을 얻었다고 한다. 광장을 향해 크게 낸 유리창은 실내에서 비둘기를 관찰할 수 있는 최적의 도구로 아주 유용하다는 설명이었다. 아마도 그에게 집이란 취미와 일이 하나가 된 여유로운 공간을 의미하는 듯했다.

1,2 로 에지스는 작은 공간에서도 충분히 생활할 수 있도록 공간 활용을 극대화했다.

로 에지스가 선보인 집은 작은 공간에 거실, 침실, 부엌, 욕실 등의 기본적인 생활 공간을 모두 갖추었다. 특히 주목할 만한 점은 이 공간들이 벽면을 밀어내는 방식으로, 일정한 틀에서 벗어나 공간을 넓히거나 없앨 수 있게 만들었다는 것이다. 작지만 가장 효과적으로 사용할 수 있도록 공간을 확보한 아이디어가 돋보이는 작품으로 점점 증가하고 있는 1인 가구를 위한 최적의 디자인이었다.

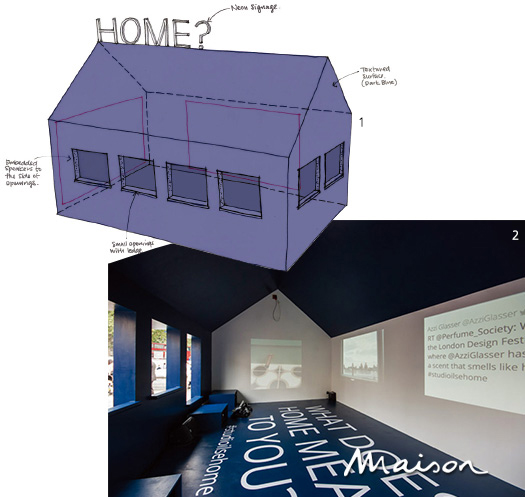

세 번째로 소개된 집은 일세 크로포드 Ilse Crawford가 이끄는 디자인팀 스튜디오 일세의 조형물로 짙은 파란색으로 칠한 건물의 지붕에 ‘HOME?’이라는 네온사인이 설치되었다. ‘과연 21세기를 사는 현대인들에게 집이 의미하는 것은 무엇인가?’라는 물음으로 내부 바닥을 장식하고 벽면에는 페스티벌 기간 동안 트위터를 통해 이 질문에 대한 답을 영상으로 투시해서 보여주었다. 최소한의 인테리어와 테크놀로지가 부각된 미래지향적인 디자인으로 몇 분마다 바뀌는 트위터 메시지를 읽느라 많은 사람들이 떠나지 않았던 작품이기도 했다. 마지막으로 런던의 떠오르는 디자인 듀오 패터니티는 그들이 보여주었던 행보에서 한발 나아간 작품을 선보였다. 2009년 설립 이후 애플, 리바이스, 셀린느, 셀프리지스, V&A 등 유명 브랜드와 함께 작업하며 그들만의 독특함이 묻어나는 패턴 개발에 앞장서온 패터니티가 주목한 핵심은 집이라는 친숙한 환경에서 볼 수 있는 모든 것들이 패턴화될 수 있다는 것이었다. 그들이 설계한 집을 관통하는 거대한 만화경은 주위의 이미지를 투사해 빛의 각도에 따라 다양한 패턴을 만들어내고 다시 이 패턴이 집의 다른 벽면에 설치된 스크린으로 옮겨지는 형식. 직접 만화경을 들여다보고 싶은 관람객들의 기나긴 줄이 증명하듯 최고의 인기를 모은 작품이었다.

1,2 스튜디오 일세는 실내에 관객들의 집에 관한 생각을 담은 트위터 메시지를 영상으로 투영시키는 색다른 디자인을 선보였다.

4팀의 야심 찬 작품을 감상하고 나니 ‘나에게 가장 필요한 집은 무엇인가?’라는 질문이 떠올랐다. 더 본질적으로는 ‘나에게 집은 어떤 의미인가?’라고 자문하게 되었다. 나에게 집이란, 긴 하루 일과를 마치고 돌아와서 신발을 벗고 편히 쉴 수 있는 공간이다. 만약 내가 이 프로젝트에 참여했다면 이를 어떻게 표현했을까? 오프닝 행사 때 일세 크로포드의 “다양하고 창의적인 디자인이 넘쳐나는 런던을 통해 더 이상 디자인이 어렵고 두려운 것이 아니라 모두에게 더욱 친숙하게 다가갈 수 있다는 것을 증명할 것이다”라는 말이 머릿속을 맴돌았다. 나 역시 이번 프로젝트를 경험하고 비록 상상에 그쳤지만 나의 집을 그려보지 않았는가? 수많은 사람이 그리는 집의 초상은 천차만별일 것이다. 하지만 결국은 언제든 돌아가 쉴 수 있다는 편안함이 가장 공통된 해답이 아닐까. 자그만 방 한 칸이라도 나에게 편안한 안식을 선사할 수 있는 곳이 진정한 나의 집이다.

INFO

런던 디자인 페스티벌

매년 9월 열리는 런던 디자인 페스티벌은 런던 패션 위크, 프리즈 아트 페어, 런던 영화제와 함께 런던을 대표하는 축제다. 2003년 시작하여 올해로 12주년을 맞은 런던 디자인 페스티벌은 세계적인 디자인 커뮤니티의 장으로 자리 잡았다. 세계 최대의 장식미술과 디자인 박물관인 ‘빅토리아&알버트 뮤지엄’을 중심으로 콘란숍, 민트 등 디자인계에서 주목할 만한 숍이 자리한 브롬톤 디자인 디스트릭트, 젊은 디자이너들의 아지트인 쇼디치 디자인 트라이앵글, 소규모 가구 디자인 스튜디오가 즐비한 첼시 디자인쿼터, 비영리 디자인 단체의 밀집 지역인 클락큰웰 디자인쿼터, 쇼핑과 문화의 중심지 피츠로비아 나우 등 5곳에서 148개의 행사가 일주일간 펼쳐진다. 100% 디자인 런던, 텐트 런던 Tent London, 디자인 정션 Design junction 등 3개의 박람회는 물론 다양한 세미나와 전시, 팝업 스토어 등 크고 작은 이벤트가 볼거리를 제공한다.

문의 www.londondesignfestival.com

글 정지은(런던 통신원) | 에디터 최고은 | 사진 제공 a place called home with airbnb for london design festival 2014