흙으로 도자기를 빚는 조유연과 그 위에 그림을 그리는 김지은. 아뜰리에 유지는 지금도 여전히 긴 여행 중이다.

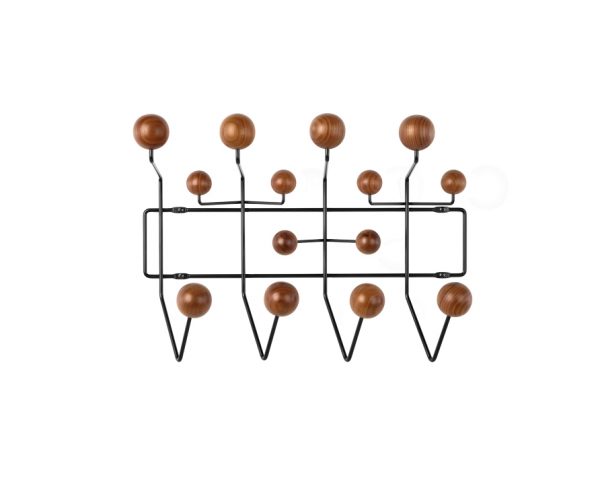

따뜻한 질감과 이야기가 전해지는 아뜰리에 유지의 다양한 기물. 원형 그릇은 남편 조유연을 그린 것.

아뜰리에 유지 Atelier Yuji의 작품을 유심히 보게 된 것은 서울의 어느 디저트 가게에서다. 흐릿한 그림이 올려진 거친 질감의 비정형 도자기. 낯설면서도 따뜻한 느낌에서 왜인지 고대 동굴벽화가 떠올랐다. 아뜰리에 유지의 작품이라고 했다. 이천 도자예술마을에 위치한 아뜰리에 유지 작업실에는 늘 조유연과 김지은이 함께 머무른다. 햇수로 5년째 이곳에서 작업을 해오고 있다는 이들은 대학 동기로 만난 부부 사이. 서울을 베이스로 생활하며 섬유미술을 전공한 이들이 이천 도예촌으로 흘러 들어오기까지 긴 이야기를 시작했다.

일상을 그리는 김지은의 작업 공간.

아이디어를 모아놓은 아카이브 스케치북.

두 사람은 결혼 직후 동경했던 프랑스행을 택했다. 구체적인 계획보다는 조형쪽으로 공부를 더 하고 싶다는 마음 정도였다. 책에서만 보았던 작가들의 전시와 새로운 문화를 탐구하며 정신 없는 나날을 보냈다. 어학부터 새로 시작해야 했지만 시간이 흐를수록 생활은 점차 단단해져 갔다. “(조유연)당시 파리에서 텍스타일 디자이너로 활발하게 활동하던 이은일 디자이너와 연이 닿아 함께 일했어요. 루이비통이나 샤넬, 필립 스탁 같은 브랜드와 월 커버링 작업을 했죠. 2007년쯤에는 메종&오브제 에디터관에서 전시도 했고요. 주목을 많이 받았어요.” 공부와 업무를 병행하며 바쁘게 살던 와중, 삶의 태도를 바꾸는 전환점 같은 일이 생겼다. “(김지은)논문을 써냈는데 당시 교수님이 한마디 하시더라고요. 너는 박사도 아닌데, 이렇게 짧은 시간 내에 결론을 내리는 것이 가능하냐고요. 한 문제에 대해 물음을 던지고 다양한 관점에서 지속적으로 생각하게 만드는 것이 논문의 목적이었던 거죠. 머리를 한 대 맞은 것 같더라고요.” 이후 당연하게 생각했던 것이 낯설고 새롭게 다가오기 시작했다. 우리에게 익숙해서 깊이 생각하지 않았던 한국의 것이 특히 그랬다.

그림이 그려진 기물은 이천 작업실에서만 판매한다는 원칙을 고수한다.

오랜 여행을 떠나면 집이 그리워지듯 한국이 그리웠다. 프랑스에 간 지 7년쯤 되었던 2010년, 두 사람은 다시 한국행을 택했다. 한국으로 돌아온 뒤에도 한동안은 텍스타일 관련 일을 했다. “(조유연)엘리티스와 한산 모시나 삼베 같은 전통 직물로 월페이퍼 프로젝트를 기획했어요. 근데 생각보다 국내 제작 환경이 너무 열악하더라고요. 제 힘으로 해결할 수 없는 일이라 스트레스가 극심했어요.” 머리를 식힐 겸 떠난 일본 여행에서 두 사람의 눈에 들어온 것이 바로 도자기. 한국으로 곧장 돌아와 도자기 클래스를 등록했다. “(김지은)나중에 선생님이 말하시길 평일 대낮에 부부가 와서 일도 안 하고 실없이 도자기를 배우고 있으니 굉장한 부자라고 생각하셨대요(웃음). 그때는 업으로 삼을 생각도 없었거든요. 몇 달 배웠는데 너무 재미있더라고요. 어느 날 남편이 좀 길게 쉬어 갈 겸 이천 도예촌에 작업실을 구하자고 한 거죠.”

물레를 돌리는 조유연과 그림을 그리는 김지은.

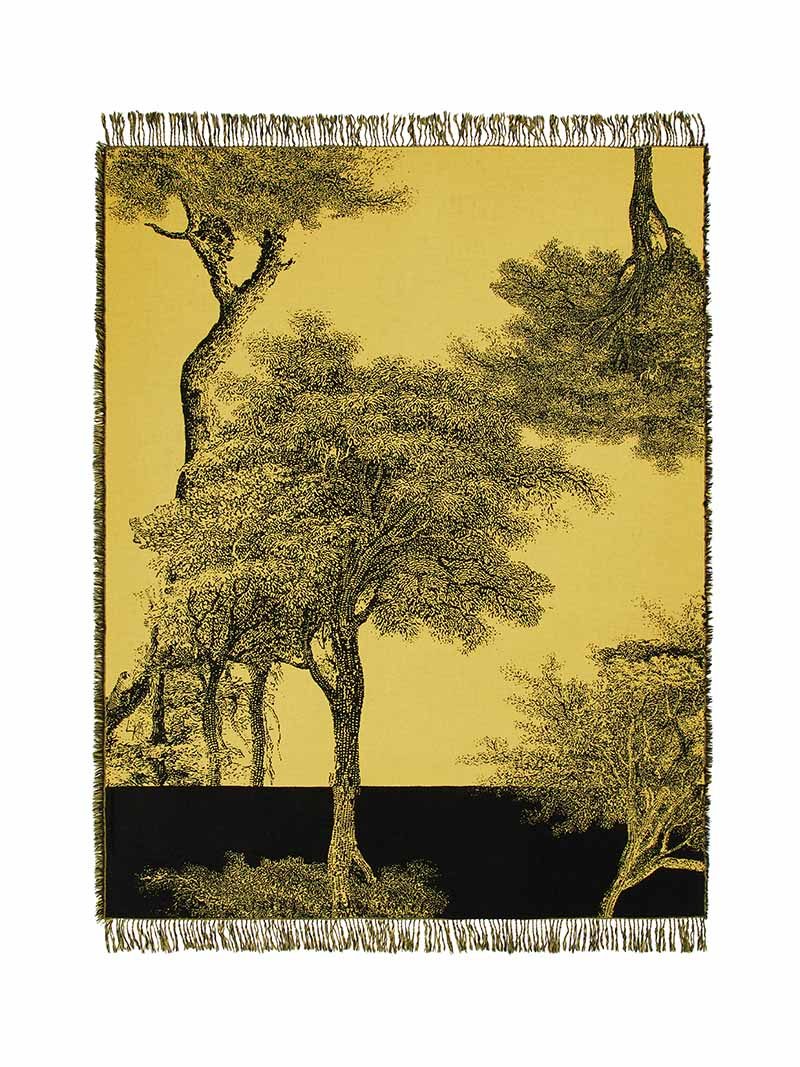

세세한 공정과 여러 사람의 손을 거쳐야 했던 텍스타일과 다르게 도자기는 오롯이 혼자라는 점이 무엇보다 좋았다. 흙과 유약 성분에 따라 결과물이 휙휙 바뀌는 탓에 특유의 호기심이 그를 자극했던 것. 매일매일이 실험의 연속이었다. “시작한지 얼마 되지도 않았는데 유약을 만들겠다고 하니까 다들 만류했어요. 제가 원하는 자연스러운 느낌과 질감을 구현하려다 보니 사서 쓰는 거로는 표현이 안 됐거든요. 지역 고유의 흙이 지닌 특성에도 관심이 많은데, 달항아리 만드시는 이웃 도자 작가님 따라 야산에 가서 흙을 푸다 경찰서에 잡혀갈 뻔한 적도 있고요.” 회화 작가로 활동하며 개인전도 열었던 김지은의 책상 위에는 캔버스 대신 도자기가 올랐다. 울창한 여름 숲 그림이 가마를 거쳤더니 단풍으로 물들기도 하고, 샛노란 색이 회색으로 변하기도 했지만 그 자체로 맛이 좋았다. 작업실 앞에는 두 사람의 가운데 이름을 따 ‘유지’라는 이름을 붙였다. “(김지은)작업실을 연 지 1년이 채 안 됐을 무렵이었는데, 이천 도자기 축제가 열렸어요. 무조건 공방 문을 열어놔야 한대서 어쩔 수 없이 그동안 실험했던 작업물을 몇 개 올려놨어요. 설마 누가 오겠나 싶었는데 들어와서 가격을 물어보시는 거예요. 이거랑 똑같이 생긴 거 없냐고 물으시는데 있을 리가 있나요(웃음).”

그렇게 5년이라는 시간이 흐르고 두 사람은 도예가라는 호칭을 얻었다(그림을 그리는 김지은은 아직 회화 작가와 도예가라는 경계에서 아슬아슬한 줄다리기 중이다). 도제식 교육을 받지 않은 조유연의 도자기는 정해진 틀이 없이 자유롭다. 자연스러운 색감과 따뜻한 질감이라는 공통의 결만 흐를 뿐, 쓸모가 있는 기물과 오브제를 넘나들고 형태도 색깔도 각양각색이다. 흙 위에 올리는 김지은의 그림도 그렇다. 비슷할 수는 있지만 의도적으로 같은 그림을 찍어내지 않는다. “(김지은)그림은 제 일상이자 일기예요. 매일 반복되는 일상이지만 산책하며 본 나무와 풀, 동물, 곤충, 손끝에 닿은 바람, 작업실의 고양이를 그리기도 하고요. 저희 부부의 모습을 담기도 해요. 몇 년째 남편이 판매를 위해서 간단한 그림 몇 개만 그려달라고 하는데, 저는 절대 안 그려줘요(웃음). 제가 그리고 싶은 것만 그리죠.” 그림이 있는 작품은 이천 작업실에서만 판매하는데, 그 안에 담긴 이야기를 직접 설명해주고 싶은 마음에서다.

아직 스스로의 텍스처를 찾아가는 중이라는 조유연의 작업 공간.

반듯한 선을 좋아하는 남편, 비정형의 선을 좋아하는 아내. 서로의 스타일이 정반대라고 입을 모아 말하지만 꼭 닮은 부분이 있다. 결과보다는 과정에서 삶의 의의를 찾는다는 점. 그래서인지 두 사람에게서는 유유자적한 여유가 묻어난다. “(조유연)결과가 어떻든 일단 한번 해보자는 주의죠. 돌이켜보면 파리에 갔던 것도, 도자기를 시작한 것도 다 비슷한 이유인 것 같아요. 제 도자기는 아직 미완성이에요. 지금은 ‘텍스처가 있는 도자기를 만든다’고 말할 수 있는 정도랄까요. 몇 년 뒤에 어떤 작업을 하고 있을지는 저도 잘 모르겠어요(웃음). 여러 얼굴을 가지고 재미난 작업을 하고 있지 않을까요.”